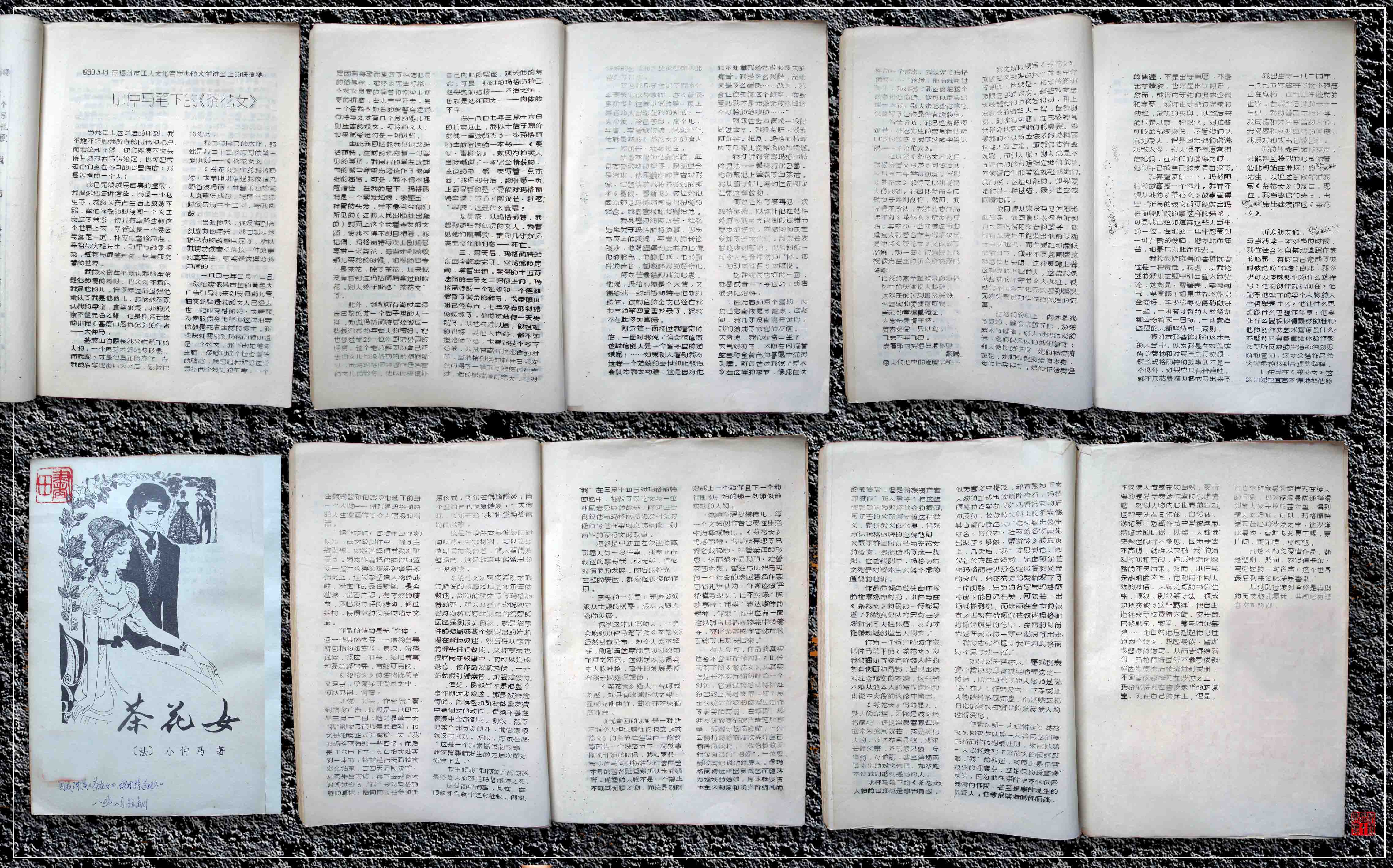

【旧日功课】《茶花女》讲稿

| | 发布日期:2010年09月27日 来源:春秋农事 原创作者:拾穗居士 点击数: |

| |

三十年前,一场《茶花女》的书评垫定了我后来在本地文学讲座、书评讲座上始终挂头牌的地位。

今天来看,如果脱离当年的时代背景,不过了了。但只要说明三点,便能知其难能可贵之处:

一、当时新华书店正式发行了两种版本的《茶花女》,封面画有人物的是横排版,有书号,江西人民出版社出版;封面采用真实茶花照片的是竖排影印版,无书号,没有出版社署名,二种都没有译者的署名。

二、在没有任何参考书的情况下,我的所写完全完整的是我的所写,融会讲、说、唱、评、论为一气呵成,时长二小时。

三、《茶花女》的书评,是我向主办方提出的,尽管讲座后受到的赞扬有“轰动”之说,但我谢绝在其它地方再讲,因此它是仅有的一场。

2010-09-26 重录全文方才知道有7154字

1980-05-18 在福州市工人文化宫举办的文学讲座上的讲演稿

小仲马笔下的《茶花女》

当我走上这讲坛的此刻,我不能不环顾我所在的时代和地点, 而诸位却不然,你们即使不交头接耳地对我品头论足,也可想而知你们会在各自的心里揣度:我是怎样的一个人?

我已无须顾忌自身的虚荣,我坦诚地告诉诸位:我是一个私生子。我的父亲在生活上放荡不羁,在他年轻的时候同一个女工发生了关系,使我降生到这个世界上来,尽管这是一个贫困与富足一道、朴素与奢侈同在、幸福与灾难共生、和平与战争相杂、慈善与罪孽并存、生与死交替的世界。

我的父亲在不承认我的母亲是他的妻的同时,也久久不承认我是他的儿。许多年过后虽然他承认了我是他的儿,却依然不承认我的母亲,直至永远。我的父亲不是无名之辈,他是鼎名于世的小说《基度山恩仇记》的作者——大仲马。

基度山伯爵是我父亲笔下的人物,一个用艺术塑造的形象,而我呢?才是他真正的杰作,在我的名字亚历山大之后,冠着他的姓氏。

我也有自已的杰作,那就是我二十三岁时写的第一部小说——《茶花女》。

《茶花女》中的玛格丽特•戈蒂耶小姐是我依据巴黎名妓玛丽•杜普莱西的真人真事写成的,玛丽死去的时候只有二十三岁,与我同龄。

当时的我,还没有到有创造力的年龄,我也就以述说已有的故事自足了,所以我请求读者相信这一件故事的真实性。事实是这样给我知道的:

一八四七年三月十二日,一张拍卖家具古董的黄色大广告引导我来到安丹街九号。拍卖这些遗物的女人已经去世,她叫玛格丽特•戈蒂耶。为索取债务而举办这次拍卖的都是死者生前的债主。我很快就察觉到玛格丽特小姐是一个妓文。我不由地触景生情,深感到这个社会道德的堕落,联想起我所见过的另外两个妓女的下幸:一个是因为有身孕而复活了纯洁心灵的路易斯,她终因无法挣脱一个妓女身受的痛苦和精神上所受的折磨,在小产中死去。另一个是我不知名的被警察逮捕行将与才有几个月的婴儿死别生离的妓女。可怜的女人!如果说爱她们是一种过错。

由此我回忆起我见过的玛格丽特,生前的她有着一付罕见的美丽,我用我的笔在这部书的第二章里面为诸位作了很详细的描写。可是,我不得不提醒诸位,在我的笔下,玛拾丽特是一个黑发姑娘,象墨玉一样黑的头发,并不象当今你们所见的(江西人民出版社出版的)封面上这个长着金发的女郎,使我不得不刮目相看。我记得,玛格丽恃每次上剧场总要带一束茶花。每当她到花贩那儿买花的时候,她要的也专一是茶花。除了茶花,从来就没有看到过玛格丽特拿过别的花。别人终于叫她“茶花女”了。

此外,我和所有当时生活在巴黎的某一个圈子里的人一样,知道玛格丽持曾经做过一些最漂亮的年青人的情妇。她也曾经受到一位外国老公爵的恩惠。这个老公爵因为自己死去的女儿与玛格丽特的相貌酷似,而将玛格丽特看作是活着的女儿的形态。他以此来填补自己内心的空虚,延长他的生命。可是,那时的玛格丽持已经身患肺结核——不治之症,也就她死因之一——肉体的不幸。

在(一八四七年三月)十六日的拍卖场上,我以十倍于原价的钱一百法郎买了一本玛格丽持生前看过的书——《曼侬•雷斯戈》,就因为拍卖人当时喊道:“一本完全精装的、金边的书,第一页写着一点东西。”我得到书后,翻开第一页,上面写着的是:“曼侬对玛格丽持谦卑。”签名是“阿尔芒•杜瓦”。“谦卑”,这是什么意思?

从曼侬,从玛格丽持,我想到那些我认识的女人。我看见她们唱着歌,走向几乎永远无变化的归宿——死亡。

三、四天后,玛格丽持的东西全都卖完了。空荡荡的房间,等着出租。卖得的十五万法郎的三分之二归债主们。玛格丽持的一个姐姐和一个侄子继承了其余部分。戈蒂耶小姐已经有六、七年没有见到她的妹妹了。她的妹妹有一天失踪了。从她失踪以后,做姐姐的也好,其他人也好,都不知道她的下落。戈蒂耶是个乡下姑娘,从没有离开过她住的村子,当她接到通知赶往巴黎突然间得到一笔五万法郎的财产,她的眼睛睁得老大。她对妹妹的去世有着的悲痛因此而有了弥补。

正当我几乎忘记了我为什么关心这件事时,在《曼侬•雷斯戈》这部小说的第一页签名的人出现在我的面前:一头金发,脸色苍白,高个儿,年青,穿着旅行装,风尘仆仆,他就是我的《茶花女》的情人——阿尔芒•杜瓦先生。

他毫不掩饰他的感情,显得万分激动的样子,眼睛里全是泪水,他用颤抖的声音对我说,他想请求我将我买到的那本《曼侬•雷斯戈》转让给他,因为那是玛格丽持与他相爱的纪念。我愿意将此书赠给他。

我真想问问阿尔芒•杜瓦先生关于玛格丽持的事,因为书页上的题词,年青人的长途跋涉,他渴望得到此书的心情,他的脸色,他的泪水,他的颤抖的声言,都激起我的好奇心。

阿尔芒象猜到我的心思,他说,玛格丽持是个天使,又递给我一封玛格丽特与他永别的信。这封信的全文已经在我书中的第四章里抄录了,恕我不在此多加言语。

阿尔芒一面接过我看完的信,一面对我说:“谁会相信写这封信的人是一个窑子里姑娘呢!……如果别人看到我为这样一个姑娘的去世如此悲伤,会认为我太幼稚;这是因为他们不知道我给她带来多大的痛苦,我是多么残酷,而她又是多么善良……改天,我会让你知道这个故事,你会看到我不是无缘无故悲悼这个可怜姑娘的……”

阿尔芒去后很长一段时间过去了,我没有听人谈到阿尔芒。相反,玛格丽持却成了巴黎人经常谈论的话题。

我打听到安葬玛格丽持的墓地——蒙玛持尔公墓。她的墓地上盖满了白茶花。我从园丁那儿得知这是阿尔芒要求这样做的。

阿尔芒为了要再见一次玛格丽持,以弥补他在她临终前未能与之诀别的过错而要为她迁坟,我陪同阿尔芒参加了迁坟仪式。阿尔芒发着烧来到墓地,他见到的一付令人毛骨悚然的尸体。他一回到家就得了脑膜炎。

这种病有它好的一面,就是或者一下子送命,或者很快地治好。

在此后的两个星期,阿尔芒完全恢复了健康。这期间,我几乎没有离开过他。我们结成了亲密的友谊。一天傍晚,我们在窗口坐下,天气好极了,太阳在闪耀着蓝色和金黄色的暮霭中沉沉入睡。阿尔芒对我说:“差不多在这祥的季节,像现在这样的一个傍晚,我认识了玛格丽持……”这时,他向我转过身来,对我说:“找应该把这个故事讲给你听,你可以用来写成一本书,别人未必会相信它,但是写了也许是件有趣的事。”

诸位听众,我已经遵照阿尔芒•杜瓦的意愿和他所口述的故事,写成了这部中篇小说《茶花女》。

在小说《茶花女》之后,我紧接着又写成了同名话剧,一八五二年举行初演。话剧《茶花女》取得比小说更大的成就。我因此转而专门致力于戏剧创作。然而,我不得不承认,我的其它作品远不如《茶花女》所负盛名,其中的一些功劳还当归属意大利著名作曲家威尔第,是他将《茶花女》又改成了歌剧,那一曲《饮酒歌》,我想很为在座的听群众所熟悉吧(歌唱):

“让我们高举起欢乐的酒杯,

杯中的美酒使人心醉。

这欢乐曲的时刻虽然美好,

但忠实的爱情更可贵。

当前的幸福莫错过,

大家为爱情干杯。

青春好象一只小鸟,

飞去不再飞回。

请看那香槟酒在酒杯里翻腾,

象人们心中的爱情。啊……”

我之所以要写《茶花女》,原因已经夹杂在这个故事中作了阐明,这就是:由于怜悯和无限宽容的态度。那些妓女每天炫耀她们的衣着打扮,和上流社会的贵妇人一样,在歌剧院、剧院有包厢;在巴黎神气地拼命地卖弄她们的美貌。如果我们不认为应该不时地揭露这些人的苦难,那我们也许会沉默,而别人呢?别人总是不了解他们的苦难就定她们的罪,不衡量她们的苦难就轻视她们。我们说,这是可耻的。如果爱她们是一种过错,最少也应该同情她们。

你同情从来没有见过去阳光的瞎子,你同情从来没有听到过大自然谐和之音的聋子,你同情从来也不能发出他的灵魂之声的哑巴,而在羞耻和虚假的借口下,你却不同情这种感情上失明,这种灵魂上的聋,这种良心上哑的人。这些残疾所悲情的不幸的女人疯狂,使她们不由自主地无法看到善良,无法讲爱情和信仰的纯洁的语言。

在她们的身上,肉体摧残了灵魂,情欲烧毁了心,放荡麻木了感情。别人对她们说的话,她们很久以前就知道了;别人使用的手段,她们都清清楚楚;她们引起的爱情本身,她们也卖掉了。她们开始卖淫的生涯,不是出于自愿,不是出于情欲,也不是出了取乐,然而,或许由于她们追求金钱和享受,或许由于她们虚荣和幼稚,最初的失身,以至后来的只是从事那一种职业。对这些可怜的姑娘来说,尽管她们认真地爱人,但是因为她们说谎次数太多,别人便不再愿意相信她们,在她们的痛悔之时,她们早已被自己的爱情吞没了。

我再一次重复讲一下:玛格丽持的故事是一个例外。我并不想从我的《茶花女》故事里得出:所有的妓女都可能做出玛格丽持所做的事这样的结论,可是我己经知道在这些人当中的一位,在她的一生中感受到一种严肃的爱情,她为此而痛苦,她最后为此而死去。

我将我所晓得的告诉读者,这是一种责任。我想,从我论述的渺小主题中引出重大的结论,这就是:要善良,要有朝气,要真诚!如果世界不能完全变好,至少它要变得稍微好一些。一切有才智的人的努力,都应为着同一目标,一切意志坚强的人,都坚持同一原则。

假如在那些读我的这本书的人当中,以为我是在对堕落给予赞扬和对卖淫进行称颂,那么玛格丽恃的故事则不是一个例针,如果它具有普遍性,就不用花费精力把它写出来了。

我出生于一八二四年,一八九五年离开了这个邪恶正在腐朽、正气正在蓬勃的世界,在我的生活过的七十一年里,我的善恶与我并存,我同情和关注穷苦的人们,我揭露和反对堕落的道德,我反对和攻击巴黎公社。

我的生命已无能复活,只能暂且将我的心灵依著,祷告给此间站在讲坛上的剑达先生,以追述百余年前我写《茶花女》的宗旨。现在,我当离你们去了,由剑达先生继续评述《茶花女》。

听众朋友们,我是剑达。每当我读一本好书的时候,我往往会不自禁地追踪作家的心灵,有时自已竟成了彼时彼地的“作者”。由此,我多少可以体味他为什么这样写?他的创作动机何在?他赋予他笔下的每个人物的人生哲学是什么?他让什么思想跟什么思想作斗争?他要让什么思想取得最终的胜利?他的创作的艺术意境是什么?我感到只有着重地体验作家对于所反映的生活的独到见解和意向,这才会给作品的文学虚构找到合理的解释。

小仲马在《茶花女》这部小说里直言不讳地把他的主题思想和他赋予他笔下的每一个人物——特别是玛格丽特的人生遭遇作了令人信服的揭示。

据作家们(包括中国作家)认为,在文学创作中,除了主题思想,就数选择情节致为重要了。因为作者把他的作品置于一些什么样的情况和事实基础之上,这关乎塑造人物的成败,决定作品是否新颖,是否独特,是否广阔。有了好的情节,还必须有好的结构,通过结构,使情节的发展付诸于文章。

作品的结构虽无“定体”,但一些具体内容——结构自身所包括的如章节、层次、段落、过渡、照应、开头、结尾等等,却是篇篇皆需,有规可寻的。

《茶花女》的结构既筒单又复杂,孕复杂于简单之中,何以见得,请看:

小说一开头,作者“我”看到拍卖广告,时间是一八四七年三月十二日,随之是第二天“我”到安丹街九号的活动,再之是拍卖正式开幕前一天。“我”对玛格丽特的一些回忆,而后是十六日下年一点在拍卖处买到一本书,接着是两天后拍卖完全结束,三四天后阿尔芒•杜瓦先生来访,再下去是很长时间过去了,“我”来到玛格丽特的墓地,陪同阿尔芒参加迁墓仪式,阿尔芒得脑膜炎,两个星期后他恢复健康,一天傍晚,阿尔芒给“我”讲述玛格丽特的故事。

这是按照事件本身发展的时间顺序来安排材料,可以把事情写得有条有理,使人看得清楚明白。这是叙事中最常用的一种方法。

《茶花女》紧接着刚才我们所说的故事之后是阿尔芒的叙述,因为前面先有了玛格丽特的死,所以从整体来说阿尔芒对玛格丽特生前与他相爱的回忆是倒叙中的倒叙,就是把事件的结局或某个最突出的片断提在前边叙述,然后再从事件的开头进行叙述。这种手法也很常用于叙事中。它可以造成悬念,使作品波澜起伏,一开始就吸引着读者,加强感染力。

但是,倒叙并不是把整个事件倒过来叙述,那是没法进行的。体操运动员在体操表演中有倒立的动作,便绝不是在表演中全部倒立。倒叙,除了把某个部分提前外,其它跟顺叙没有区别。所以,阿尔芒说:“这是一个非常简单的故事,我依照事情发生的先后次序对你讲下去。”

书中的“我”和阿尔芒的叙述最终落入的都是玛格丽特之死。

这是简单而言,其实,在顺叙和倒叙中还有插叙。例如“我”在三月十四日玛格丽特丽特回忆中,插叙了茶花女与一位外国老公爵的故事,阿尔芒在倒叙他与玛格丽特初次相识时,插叙了他在杂耍剧院重逢一别两年的茶花女的故事。

插叙是中断正在叙述的事,而插入另一段往事,或与正在叙述的事有关,或无关,但它对情节的发展、内容的补充、主题的表达,都应起积极的作用。

重要的一点是:手法必须服从主题的需要,服从人物性格的发展。

读过这本小说的人,一定会感到小仲马笔下的《茶花女》虽然分章分节,却令人爱不释手,刚看罢这章就急切切欲知下章之究竟。这就足以见得其中人物性格、事件的发展是符合读诸思维逻辑的。

《茶花女》给人一气呵成之感,却具有波谰起伏之势,通畅而能曲折,曲折并不失循序渐进。

小说章回的切割是一种能不能令人神追情往的技艺。《茶花女》的章节节往往是在一段故事已告一个段落而下一段故事刚刚开始的时候,犹如罗丹——与小仲马同时期活跃在法国艺术的著名雕塑家所认为的那样:雕塑的人物不是一个静止不动或无情之物,而应是刚刚完成上一个动作且下一个动作刚刚开始的那一刹那似静实动的人物。

搞雕塑需要模特儿,每一个文艺创作者也要在生活中选择模特儿。《茶花女》玛格丽特•戈蒂耶再现了巴黎名妓玛丽•杜普莱西的形象,然而绝不是玛丽•杜普莱西本身。曾经与小仲马同过一个社会的法国著名作家巴尔扎克认为:作家应该“严格模写现实”,但不应该“照抄事件”,而要“表达事件的精神”。作家“心中应有一面难以明言的把事物集中的镜子,变化无常的宇宙就在这面镜子上反映出来。”

有人会问,作品的真实'性会不会排斥倾向性?小仲马笔下的《茶花女》,其真实性是并不排斥倾向性的一个例证。它通过玛格丽特所处的巴黎上层社交界对七月王朝统治阶级的糜烂生活作了真实的写照。在那里,腰缠万贯的贵族资产者无所事事,沉溺于吃喝嫖赌,一位公爵将玛格丽特收买作自已精神的依托,一位伯爵收买她做他的情人。象玛格丽特这样贫苦而堕落为娼妓的姑娘,原本就是资本主义制度和资产所级风尚的受害者,但是贵族资产者却装作“正人君子”,把这些受害者指为败坏社会的根源。

阿尔芒的父亲遵守着这种教义,是这种教义的化身,他既承认玛格丽特的恋爱悲剧,又亲手拆离阿尔芒与茶花女的爱情,是他造成了这一悲剧。在这悲剧中,玛格丽特之死是对资本主义整个虚伪道德的控诉。

作品的倾向性是由作家的世界观牵制的。小仲马在《茶花女》最初一行就写道:“我的意见以为只有在多多研究人性以后,我们才能够动笔创造出人物来。”

作为一个资产阶级作家,小仲马笔下的《茶花女》为我们揭示了资产阶级人性的某些侧面和局部”,显现出他对社会现实的不满。这些并不难从他本人的写作意图和小说中大段的议论中看出。

《茶花女》写的是人,是人的命运。无论是妓女玛格丽特,还是出身富家但涉世未深的阿尔芒,或是其他人物:妓女布吕丹丝、阿尔芒的父亲、外国老公爵、G伯爵、N伯爵,甚至连场面也未出的妓女朱丽,都不能不使我们感到是活的人。

小仲马笔的《茶花女》人物的出现总是事出有因,似无意之中提及,却有意为下文人物的正式出场铺阶垫石。玛格丽特的名字在“我”观看拍卖物后问及的,拉费特大街上的柏卖家具古董的黄色大广告未署出物主姓名;阿尔芒•杜瓦的名字最先出现在《曼侬•雷斯戈》的扉页上,几天后,“我”才见到他;阿儿芒父亲在出场前,先由阿尔芒与玛格丽恃火热恋爱时提到父亲的来信,给茶花女的爱情投下了一片阴彰;朱丽的名字与玛格丽特遗物中的日记有关,而朱丽在全书的最末才出现在呵尔芒叙述玛格丽特临终情景的信中,朱丽的的身份也在最末的一章中说明了出来:“我的生命不属于我,正如玛格丽特不属于她一样。”

如果说“先声夺人”是戏剧表演常用的卓有效果的手法之一的话,小仲马笔下的人物乃是“先‘名’夺人”。作者没有一下子就让人物性格显露无遗,而是烘云托月地随着情节的发展使人物逐渐深化。

作者以第一人称“讲述”《茶花女》,阿尔芒以第一人称回忆他与玛格丽特的相爱悲剧,朱丽以第一人称继续写下茶花女的最终故事。“我”的叙述,实质上是作者叙述的观察点、立足点的最“直接”反映,因为他在事件中不仅仅起线索的作用,甚至是事件发生的见证人。他象跟读者侃侃而谈,不仅使人倍感亲切自然,更重要的是易于表达作若的思想情感,刻划人物内心世界的活动。这种手法在日记体、自传体、游记等中短篇作品中常被运用。篇幅长的小说,以第一人称“我”来叙述的并不多见,因为手法不高明,就难以突破“我”的活动时间和空间,造成生活面狭隘的不良后果。然而,小仲马是高明的文匠,他利用不同人物的对话,人物之间的书信往来,顺叙、倒叙等手法,极成功地突破了这些羁绊。他自由地往来于拉费特大街、安丹街、巴黎剧院、家里、蒙马特尔墓地……他自然地思想起他见过的两个妓女,想起曼侬•雷斯戈悲惨的结局。从而告诉给我们:玛格丽特虽然不象曼侬那样因为爱情而被流放到美洲,不象曼侬那样死在沙漠之上,玛格丽特死在奢侈豪华的环境里,死在自己的床上,但是,她也未能象曼侬那样死在爱人的怀里,也未能象曼侬那样得到爱人亲手挖的墓穴,得到爱人的泪水。所以,玛格丽恃是死在心的沙漠之中,这沙漠比曼侬•雷斯戈的更干燥,更广阔,更无情,更可悲。

凡是不朽的爱请作品,都是悲剧。然而,我记得卡尔•马克思的一句名言:“这个世界最后道路的必将是喜剧。”

从悲剧过渡到剧终是喜剧的历史极其漫长,其间必有悲喜交加的剧。