少小文具忆事情

| | 发布日期:2009年08月06日 来源:春秋农事 原创作者:拾穗居士 点击数: |

| |

现在,有了专门用着看书打字的小小隔间,姑且算是“文房”了吧,里面也还有雅称“四宝”的笔、墨、纸、砚。笔有湖笔,分狼毫、兔毫、鸡毫和特大、大、中、小楷的。墨有在砚台上磨着用的徽墨,也有现成倒之即可用的一得阁墨汁。纸都用的徽宣,写字和画写意画时用生宣,画工笔时用熟宣。砚有石质的端砚、澄泥砚、一般的滑石砚,以及一方铜砚盒。

只是这些都成了摆设物件,三两两年还用不上二三回的。最近的一回,是给孙辈示范前人、先人、古人文具的使用。随带说了也还存留有的笔架、笔筒、笔洗、墨床、镇纸、水注、印章、笔掭、臂搁和诗筒的用途。

我存留的这些物件,多是我青年时的所用。少小时的文具,都没了,类似的仅一杆鸡毫小楷、一杆狼毫中楷和一方滑石一方端砚。至于毛边纸的米字格和描红本的习字簿,仅存记忆。

比较孙辈的现代文具,我的这些虽仅存记忆,却不乏简朴的美丽。

要说起我少小时的文具,那就不再停留在文房,而是在学校的关系了。

先讲书包,然后讲笔、墨、纸、砚,以及其他它一二。

我五岁上的小学。那时人们还习惯说“学堂”,只有在填写表格时,才写自己上的是“初级小学”、“中级小学”,还是“高级小学”。解放初,填写“文化程度”是“高小毕业”,那自豪感绝不亚于当今“本科”。能上学堂已非一般,能提着书包上到毕业,人家都是啧啧称赞的。

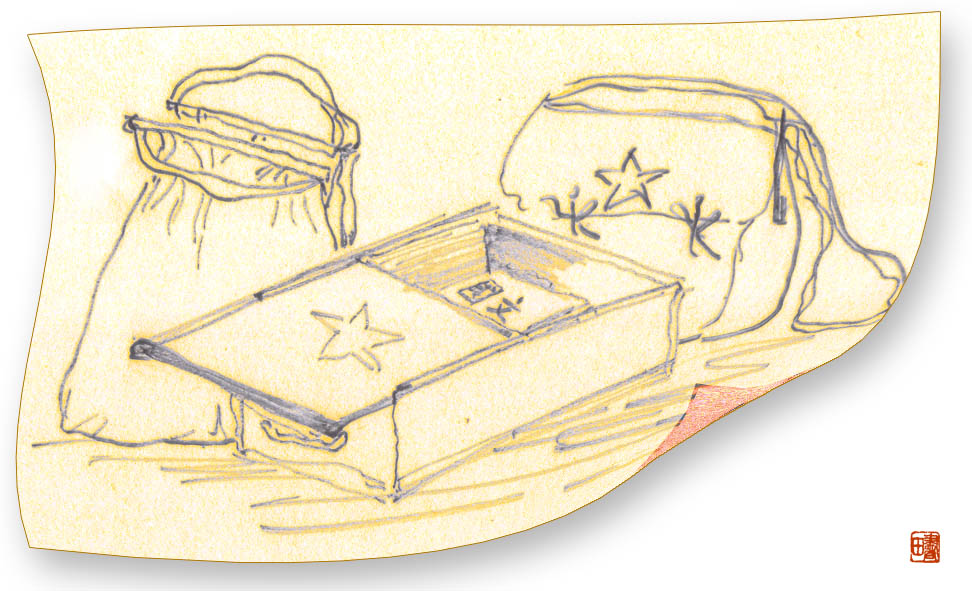

1952年以前,男女的书包样式因相互仿效而有了“统一”,学堂并无规定。男生的书包其实不是包,而是木箱,叫书箱。大小如现今的公文包,厚薄按当时的尺寸说“半尺”,合现在的12公分。面盖不是合扣的,而是抽动的。箱的横侧上方钉着个木手柄。女生的书包,真正是个布袋,叫书袋。用两片布缝合,开口处各包一片跟现今晒衣架样的木提板,提起来轻巧方便。男生的书箱有上桐油明漆的,多半数都还是本木原色的。女生书袋的用布以深蓝、士林蓝和白三种素色或有染的为主,极少印花的。那时印花棉布只有富人家才用得起。

52年以后,这两种装书的文具渐渐地被单肩背布书包所取代。布色仍然以深蓝、士林蓝为主,白色少见了。仍然用两片布缝合,不过后片布长过前片一半。这长过一半的正好盖到前片一半处。大人们一般不给缝纽扣,而用四根布带上下地两两相系。那时代纽扣以贝壳和牛角磨制,买一二颗纽扣的钱可以买一大块肉包。

男生的书包背左肩,女生则背右肩。我是在那时起,才知道“男左女右”之分的。

这样的书包一直延用到1957年以后,工业生产制造的书包上市了,帆布书包新的时候草绿墨绿的,好看,耐用,即使破了补补就是,一用都三五六年的。最高级的帆布书包已经开始配铜的或铝的拉链了。

于今忆起那书箱、书袋转成书包的,很有趣地想到:这人方便之后得到活泼,竟然少了先前的许多稳重和端庄。

我那年代,写字是小学生重要课目,一星期有四节课时,都学的是毛笔字。老师说的话,我现在还记得清楚:“毛笔练好了,铅笔、钢笔字就一定写得好。”实践的时间证明了我们老师的话,看现今大多数大学生的字,真不如我们这代人在小学三四年级时就有的那模那样那规那矩。

那时,初小一二年级用描红本的红字描摹,中小三四年级的边上各人一本字帖,在米字袼簿子上临摹。到五六年级高小了,老师要求我们从右格写起,渐次往左格写去。这一来,右格的字还没干就写左格,往往弄得手臂内下侧都是墨色。少小一大意,就搞得满纸页污迹斑斑,再加滴落的墨汁,哪里还是字哦!要想干净,就不得不悬腕着写。后来,我很觉得老师教学的不语而教,不教而“逼”,真是事半功倍。也因此习惯了从右往左的直排版古旧书籍的阅读。

那年代,一方小学生用石砚远比黑橡胶砚便宜。我的父亲还是给我买了橡皮砚,免得我随时可能打破石砚。我的同学有的家境贫苦,连石砚也买不起。他们用个小药瓶,里面填块破棉絮,将人家洗砚的黑水收集起来,带回家,在太阳下晒成稠的墨汁。

我听同学说,好的墨是糯米拌烟囱的火灰做的,带甜味,可以吃。为了证明我的父亲给我买的“金不换”是好墨,我就用舌头舔墨条,真有点甜。有好几个同学不相信我的墨是好墨,一定也要舔,我就拿给他们轮流舔,结果有说甜的,有说不甜的。说不甜的,我就让他们再舔。结果可想而知,甜不甜已成次要。因为我满嘴乌黑,回家在我的母亲面前只好低头。

同学们写错写坏了哪个字,就到黑板前拿一小撮粉笔灰来抹上。我嫌那样子像戏里丑角的白鼻,干脆撕掉重写。这样页面是干净了,字迹是整洁了,20页的薄子,人家一学期三本够用,我得七八本。人到中年,追溯“完美主义”的根源,真是由此而得疾的。

笔分狼毫,硬,好掌握的和鸡毫,软,不好掌握的,以及兔毫,最软,很难掌握的。这是我的父亲教给我的。到现在,我最用习惯的一杆大楷毛笔,始用于1966年文化大革命写大字报,公家的笔。四十多年过去,写的什么,画的什么,皆随笔锋秃去,却依然得心应手的好使。

小时全然不知纸的分类。到中学了,知道“宣纸”一词。见得它时已高中。买得起它时,才知道更有生熟之分。青年时习字用废旧报纸,学画买成刀的毛边纸。那时代,一刀毛边纸不到一个人四天的伙食费。裤带子勒紧了,还乐意买。非亲友索要书画,一般是舍不得用宣纸的,一张宣纸相当于我两天六餐的饭菜钱呢。

我所用的砚台,自己也分不出优良。只是听人说端砚在寒冬结冰时也不凝墨。我家在南方,无从见得那等寒冷。这方面,我没讲究,能用即是。因此得回头来说其来历,一方滑石砚是前老岳父办公桌面的断砚,积满灰尘的。另一方端砚,是门生集资贺我再婚的。所以,不用也无所谓,一用就感叹岁月有情的无趣,人事变换的事变。

后来我有一个寿山石的笔架,山形,是位在雕刻厂为师的门生连同一闲石一并赠送的纪念品。有此笔架,带湿的毛笔有个歇息的停靠,不但干净了四周,还让我在岁月匆匆之后,欣然不以物悲不为己喜,而以时空乐章。

那闲石,门生为我篆刻的是“枯松山房”。七十年代中期,我家在仓山,住的是公家的木板弃屋。近旁有株十米的枯松,虽无鳞皮无针叶,空余一杆高大,却与孤零零的单层相得益彰了十年之好。

我还有几方石印。姓名章、藏书章、闲章。都出自名家之赠。自己学刻第一枚姓名章是在高中一年级,全班男生风靡而为之时年。今天看来,朴素得很。“朴素”与“粗糙”是同义词。

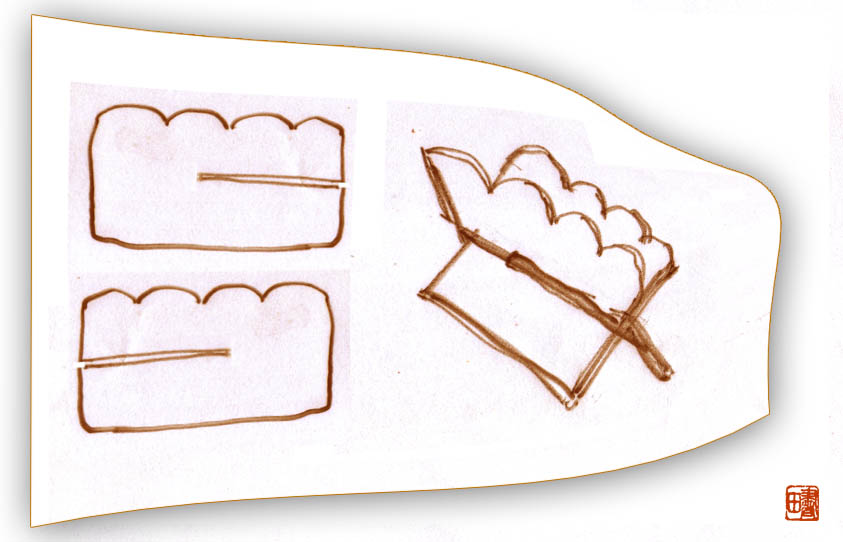

再回过头来讲小学的事。又讲到笔架。小学生有门课程叫“手工劳作”。低年级学剪纸,学“喷画”。到中年级,老师教过我们做竹的玩具。我记得做过的有竹蜻蜓、竹笔架。竹笔架形意如人之十指交错。看似简单之物,劳作起来对于一无所知的孩童,极具原始人的击石成斧的人生意义。

我之所忆小学之文具,都是在胜利小学之地。竹木之取材,在山区南平甚是容易的。只是我的孙辈不再以之为喜乐,甚至不屑一顾。五十年沧海桑田,文具今已胜昔,情趣却今不如昔多多矣!

2009-08-04

【备注】“喷画”:先垫一张白纸作底,在上面放好自己的剪纸作品,拿把牙刷沾些蓝墨水、红墨水,在近纸的上方来回地刷一把梳子,刷出来的一小点一小点,落到底下的纸面,觉得合适了,轻轻地掀去剪纸,作底的白纸就有了一幅新的画图。这个原理后来还可以让我融会贯通到蜡染。