不管我格律还是白话,选择写诗的本身就是要避开现实对表述的制约,更直白地说,就是作为日志的一种苟且。

3月25日看了转来任志强在光华管理学院讲坛一段标题“惊心动魄的视频”。我回出的感慨是:“惊心动魄未必。任大炮受过党纪处分还如此轰响,是我致敬的。”又说:“我的卑劣在于为了退休钱苟且。我的致敬是直立的。”

看起来事两不搭界,但我的苟且一脉相承。

格律诗反正就那么样,第一避开的就是:凡标题用的字,句子里全都避开,不用。这点,我就不说了。

下面说说最近写的五首白话。

五幅素描,都下自网络,没见到有关作者的标名。

诗配画的功课以前也练习过,抒情、叙事、民谣,都模仿,短。

我这人写不了长的,功力不够。

最近这组,从技术层面来说,我一开始就确定两点:

第一,避开一般人看到的“那些”,也就是通常都以为我会从“那个点”着手写的“那些”。

第二,形式上为所欲为,彻底白话,不再象已往那样讲求节奏和押韵,自由地把思想表达出来。

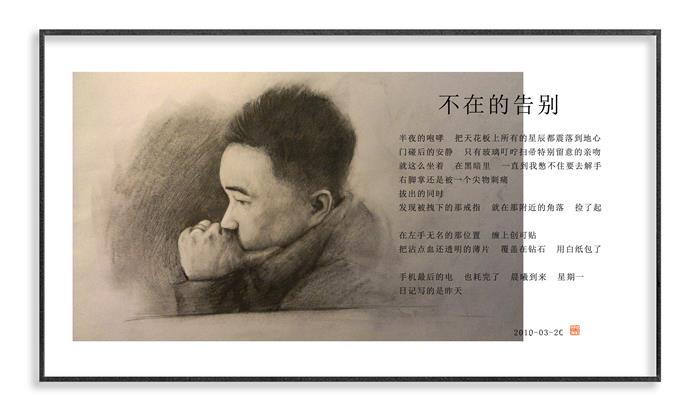

《沉默的对话》,人独自在想,戴有疑似戒子的左手心覆盖右手,这一肢体语言让我把人物置身在男女情感方面。主人公年龄不大,有话要说,自己挡住了;表情高兴不起来。这些看画的人都有目共睹。

爱情婚姻,小两口矛盾,肢体冲突,走人和留下,等等的都好办,原因呢?

谁发飙?谁走人?结局?

我在诗作里植入了:灯泡、钻戒、手机、玻璃渣、血、手机、星期、右脚、左手无名指,还有“拽”和“捡”、“覆盖”和“缠”。

纵然大家也能列出这些部件,但举动就未必。我的组合使它们相互结构成了一个完整的故事,包括:时间、地点、人物;吵架的原因、程度、主力、动作、意图;伤情、思考、等待、最后的决定。

我写的很到位。

《堵塞的泪囊》女主人公的不幸和幸福,甚至故事的要素决定了情节的企图,近乎还没一个字的时候,我的设想就被“故事的程式”给规定了。我承认,逃不出世俗的套路。

最后,在逃不出现实的人际关系之同时,我避而不谈“宿命”。然而,命中注定女主人公没妈。

没写好。远不如我十九年前讲过的“‘爱’的认知” 三个故事:

http://cqns1946.com/contents/7/144.html “关于代代”、“关于母亲”、“关于父亲”。

我用了差不多三天的时间在设想:这么个壮硕的大汉,在什么场合的什么情况下,竟然会有这样的表情?双眼说了什么,还是什么也没说?

一开始我以为他是在派出所里。他面前是警察。那他怎么了?杀了人?之后自首?

不具有普遍意义的个案而已。否定。

被逼债的。为什么借钱?借多少?向谁借的?债主是黑社会的吗?来了多少个?操了什么家伙?

跟第一种假设一样,故事有可能凶险,情节也可以跌宕;即便小篇幅也能容得下。却不得不自问:我写它,想日志的意义是什么?

突然记起网上有《孩子,我不欠你的》。虽然我没点进看——标题已经把内容表达得差不多了,但标题这时候给了我启发:写家庭,写家庭矛盾,写父子,写钱的关系。

家庭必要的成员:爸爸,爷爷,妈妈,成年的儿子。

家庭必要的场合:吃饭的时候。

家庭必要的交流:说话。谁先说?谁接着说?说什么?什么语气?什么表情?

我的日志里只有一句台词:“走了”。第一人称的主语省略了——在长辈面前,自不言“我”,可见其家教的传统已成家常。那么,无以的又是些什么呢?钱、车、房子?酒、茶、烟?话题、精神、叹息?

是。也不是。不全是。

因为做父亲的父亲的“我”无以给与。

因为父亲的“我”的无以给与。

母亲的“我”连碗盘磕碰的声响也无以给与。

三者无以的表象是金钱物质,更深刻的是家境、世代、生活重负、无效的挣扎。

那么,“我”也就无以地“走了”。无以报答的内核是亲情。

我在制造这个家庭矛盾和冲突之时,避开了表象的冲突,诉求的痛苦,幻彩的天伦。

象这样没有应有的家庭还少吗?

我塑造的人物确实是不富裕的,却又实在是丰满的。

《女神的畅想》是在“女生”角色之上,因为末句“有一天 上帝会看到我在线上无尽地俯拾光的粒子”才改的。

这个“我”,很年青,有学历,所以畅想可以很放得开。

我接触过一些“90后”和“00后”,听其言,成熟得差不多可以当我爹我娘咯;见其行,还不如我十二三岁时那波少年的任何一个!

画面上的姑娘外表文静,想象力怎么样,我没怎么接触过,光听其言,挺知道的。

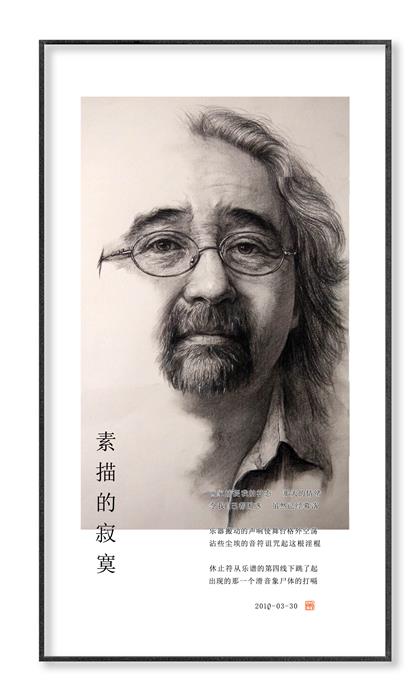

《素描的寂寞》指的是画:纸面上的描绘是寂寞的。

这个人的肖像,我的思维很难够得着他的思想,除非我给他一个特别的空间,特定的场面,特定的职业,特定的遭遇。

以其外表,我最后给他的定位是:西洋乐队指挥;刚刚退休的;平生不得志的,水平一般的,人际关系可能有点麻烦的;最后一场演出的结束。

乐谱的第四线下的休止符是全休止符。

既然是全休止符,怎么又出现一个滑音?

“音符”的“诅咒”,“尸体”的“打嗝”,就因为“这根淫棍”?

“淫”,给人第一直觉就是“乱搞”。“淫棍”更是这家伙的那东西!

然而,“淫”的本义是“过多“。“淫雨霏霏”,怎么也不可能说的是那天上下的什么吧!

看过一篇法医的文章,说当憋屈的尸体被放平在台面时,尸体因为腹腔的舒展,有的竟然会发出类似“叹气”的“肺腑之声”。我的让诗作里的素描寂寞,而素描的人却听见不可思议的发声。

挺恐怖的。

我不懂自己为什么会这样来写人,终其舞台生涯的最后一个音符。

2019-04-01