砚边旧事新情

| | 发布日期:2012年08月01日 来源:春秋农事 原创作者:拾穗居士 点击数: |

| |

福州老话有一句“不会读书尽掰册”,意思相当于“不会弹琴老买谱”。

我差不多类似话里说的这种人,字写的跟鸡抓出来的,偏偏喜欢笔墨纸砚。

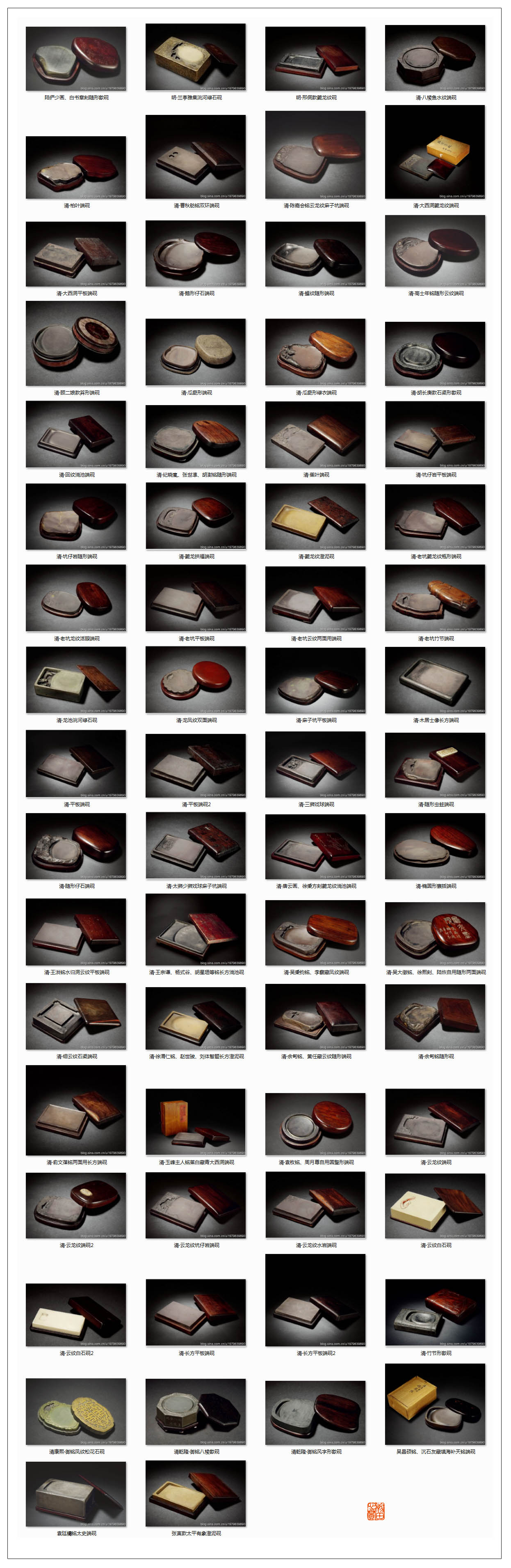

光是清时名砚,收集到的网络图片就不下六十方,虽手不可及,但也养眼滋识。何况这半辈子,多少看过些砚台,石、玉、银、铜、铁、陶、瓷、漆的,就连广东古端州今肇庆的端石、安徽歙州的歙石、甘肃临洮的洮河砚、山西绛州澄江的澄泥砚,观看无数之余,也有偶尔死撑着要脸,掏过腰包,买了一二件,先自家把玩几天,然后送了人的。

不图志趣,就怕被人笑话,没点文房概念,所以才附庸了这等风雅。

家中真能挂靠得了墨色,叫成“砚台”的,有四方、一个、一块,都不是什么值钱的成器之物,有的甚至从来就没和毛笔黑墨白纸挨过边,但讲讲各个的来历,在我心里,无一不是意义满贯之宝。

先说第一方石砚,长、宽、高为13.3×8×2.1厘米,小过一本小人书。砚台底部未有勒铭制作者,可想而知是普通的实用之物。只是盖面还有可看。

那面上,刻有双细线圆圈。

一圆内有行楷七绝“月落乌啼霜满天,江枫渔火对愁眠。姑苏城外寒山寺,夜半钟声到客船。”全首。

另一圆内的画面,诗歌意境一应俱全,还有“枫桥夜泊”四个小字。

两圆圈相交叠合内,有“苏州”二字。

却少了诗人张继的姓名。

再说那“个”,是个方形墨盒,长宽各9.3厘米,高3厘米,黄铜制。底部亦无印记,而盖面也也刻画,乃斜竹,竿杆简约向上,片叶疏密有致,没有文字。

与上述那方石砚一样,皆是旧日普通人家书写的平常用具。

还与上述那方石砚一样,此物都是我的生身父亲随身的用品。

大约是1972年某日的冬夜,在白沙五七干校劳动改造的我,休息日回到福州,投宿无处,想起在街道小印刷工厂看门的生父,其人有床,便去了。

这二方物件,摆放在他小而窄的杉木桌上。

犹豫良久,我放大胆量,言语老人家:“爹,我想要这两件东西。”

生父自然而然心领神会我的意思,说:“你要,拿好。”

我感觉他说这话时,句斟字酌过的。

后来,我还向他要了他搁烟丝的一个拳头大小的南瓜形陶罐。

我见过他抽水烟。但那时,已经抽的很少了。

那夜,我头睡在生父的脚尾。

蚊帐放下,不是防蚊虫,而是挡风。

席下稻草的衬垫,干净,充盈着柔情。

粗布被窝,厚实,还过得去的暖和。

一生仅此一回。

所以,这一方石砚和一个墨盒,已不仅仅是它的本来,而是我的生父在颠沛流离里保存的岁月,是砚已无墨作陪,盒已没汁可沾的遗物,多少往事已随之故去,消逝了,我不能不珍藏住它们。

因为珍藏,我的体温里还流动着他的血,那一生一回的永恒。

第三方砚台,则来自我第一次婚姻的岳父。

前岳父是位受过去高等商科教育的人。

在我和他的长女婚姻和平期间,他极的关爱我。在婚姻修复期,他赋予了极大的热情。即使在获悉我第二次婚姻在即时,他也亲自来我家送了一本上好等级的相册为礼。

他有一种对我更胜其亲字的关注。也因此,大约只要是我要的,想必他一定要想方设法付出的。

这一方砚台,便是我的第一次婚姻非常糟糕又得以修复之后他答应给了我的。

时间是文化大革命期间,具体的年月日完全忘记了,经过却清楚。

那年的他大约五十岁,或许还不到,在南平汽车运输公司当会计,办公的地点在永福门码头靠乐群楼的那侧。似乎他已不再是单一做会计,而是处理汽车与水运货物中转的事务。

那是一个不热不冷的下午,阳光很充足,照在马路对过码头仓库一排灰色的砖墙上。

一个大间,门户朝外大开。

他坐着办公,背后、侧面、前面,都是贴有标签的形形色色大大小小的货物。

一张写字桌。

桌的右前方,摆放的就是这方砚台。

落满了灰尘。

还有依稀可辨的墨迹。

“你干乜躐来这外?”他习惯于这样问话。要是不熟悉的,一听“你为什么来这里”,准以为他在责怪,其实他蛮喜欢的,甚至巴不得。

“爸,这砚台是公家的?”

“不知怎么来的,乱七八糟的,没主的,你要你拿去就是了。”

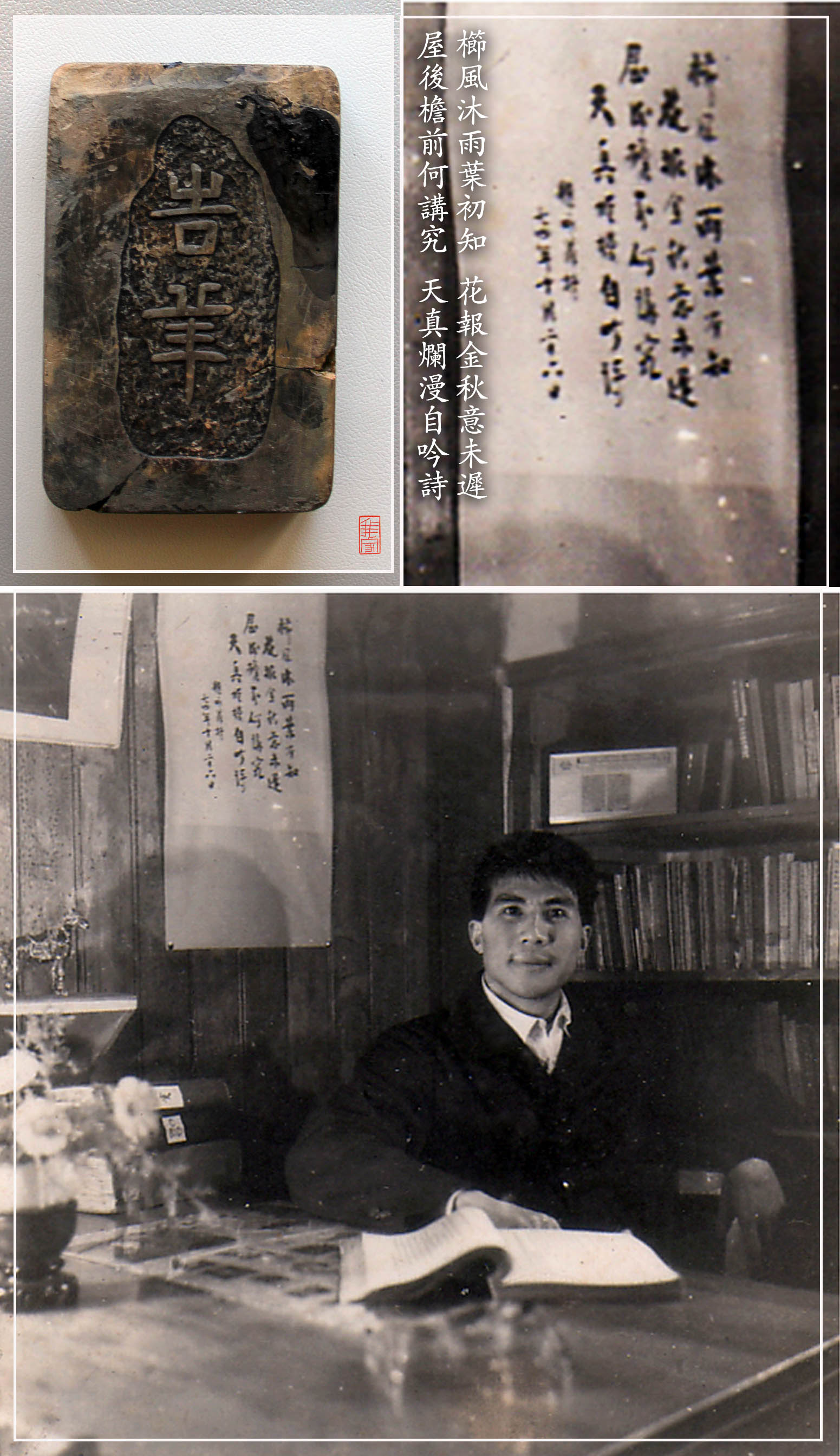

这是一方断砚,虽然底部有“吉祥”的大篆文刻,但品位仍普通。长17、宽10.8、高2.7,皆厘米计。质地疏松如泥,是故经不起跌的。

我带过它,后来去了邵武,在落魄时,常常用它,练字习画。

在1974年10月26日,应我的请求,前岳父曾沾此砚,用毛笔抄了一首我的七绝《咏菊》。时年我三十岁。

再三十年,那曾经作了二年壁上观的条幅,后因搬迁又收卷保存了多年,毕竟受不了空气侵蚀和氧化,干脆得无法收拾,不得不舍弃了去。

如今,能找见的是在一纸我的旧照上。照相的房间,是我那时在邵武邮电仓库的工作处所兼宿舍,取名“破砚斋”。

为了纪念值得纪念的,后来,请一位在行的朋友量体加工制作了一个木漆外盒,所之有了相应的轮廓。

第五方砚,关于我的第二次婚姻。是我在家办义学,讲《诗词格律》、《中国文学精》时,一批门生赠送的礼物之一。

这是一方端砚。整体外观似“吉”字福如的葫芦,与砚顶的“祥”字相得益彰。

底部也无铭文。

质地相当坚实,墨磨过时能感其细腻,笔粘其间倍觉润滑,尤其冷冬,寒气不凝,总是呈现出老成持重的态势。

那外盒,也配的恰到是好,老黄杨木的,扣之铿锵如块钢铁。

我书写小楷,必须用此砚而其它不年得心应手,甚至不得志。

这真是一个怪事。

这第六的是个块,现在石粉压模工艺的美术品。成本低廉,售价高贵。

送礼的客人走后,我们家大小都以为是用来装印泥的,请老太爷判断。老太爷笑道:“砚台。”

老太爷青年时在古董行当学徒,此毫不犹豫的断语,让所有的人佩服不已。

送礼的客人,姓啥名甚,得用神去查,还是能在我的备忘录里找到的。必是位陌生的,前无交,后无往的。要是半生不熟的人,我多少还是会记得大部分的。

我是不收礼的。非收不可,不收犯绝情的,收后,也必还礼的。而此君的礼收受了,没个还的,还心安理得,则是个别。

这里有点事情。

上世纪八十年代上半叶,我当年四处书评演讲活动,听众满场。散场后来找说话问事的不少,也天天有人来家。

这客人,是个男青年,来说的事是:他家楼下一户在社区大院卖西瓜,因为与他父亲口角,竟然拿起西瓜刀来追杀,幸好邻里劝阻,方才免了一场人命。可是,这去年的父亲肩膀还是被那舞来的刀背砍出了血。问:这事,是通过法律起诉,还是再去理论,贴他的大字报在社区的门口,让群众评判?

此人后来依照我说的去做,两家和好,相安无事。

因此买了礼物,感激出了好主意的我。

我的主意就是直接上门,先承认自己的父亲言语不当,方才引发后来。再说工厂宿舍楼上楼下的,都是买下来的公改房,这结要是不解,几十年的往后,子子孙孙还中日关系不成?

讲到这事,讲到这事的处理,讲到这事处理的结果,也就合得三十年前。今人切勿模仿,我他妈的,不“哼!哼……”谁还是人?

就跟讲这些砚台似的,好看,好听,已不好使了。

任凭福州话说的“不会读书尽掰册”,我虽然还保有这些,但最怀念的,却是收藏网尚可找见的那种我做小学生时用过的石砚,5分钱一块的东西。

还有一种橡皮砚,黑橡胶做的,怎么甩也不破的家伙。可惜,未能找见。

2012-07-31