十年间的去者

| | 发布日期:2012年05月04日 来源:春秋农事 原创作者:拾穗居士 点击数: |

| |

没有想过要来写这篇,就跟以下去者突然的去。

今晨起床时,先有一个冒出在我的脑子里,其他就接踵出现。

是他们要求我写他们。

于是,我想了想,有什么值得写的和怎么写合适。

其实,到此刻,我还在犹豫,要不要写这么一篇。因为,写成篇的文字,就跟画画一样,即使不一定上色,也得有最简笔的线条勾勒,而我目前还找不到下第一笔的那个点。

我想,应该先把为什么要写这些位去者的原因。

因为他们都是我第一个工作单位的同事。

以我得知他们去的那个时间,而不是他们去的那个时间,先后来排列,我只能记得大概:陈景、振琴、钦奇、财备、高潮、维铨、从孝。一共七人。

由此,发现他们中先的好像是文革开始的一两年,后的差不多是文革结束后的一两年,头尾十年。

一个不到七十人的单位,如果将这七人加以我记写过《子舟传禄 鸣三云腾》的四位,那十年里的去者超过十分之一,免不了有感于单位所在的巷名,曰之“太平”的异常。

以下依次写来——

陈景,男,福州人,个矮小,当年约莫四十岁,在财务科,任职会计。话不多,声很小,永远的没个底气的样子。虽然我的年龄、性格,完全与此类人相反,但他跟子舟、传禄、鸣三、云腾一样,作为我的上辈、师傅、老师、科长,又都是我自然有亲近感的人。

我一向称呼他为“景叔”。他是我平生在不同工作单位里,唯一以“叔”称谓的人。

文革时,景叔没参加任何群众组织。革命没他的份。听说他解放前是三民主义青年团的,属参加了反动组织的,有历史问题的人。

我是到1968年初,全系统不被留在“促生产”岗位的人员都集中到品园,原邮电学校的所在地,参加“清理阶级队伍学习班”之后,才发现景叔是被关进“牛棚”的“牛”之一,受监管的阶级敌人,无产阶级革命斗争的对象。

因为不在一个连队,无从知道他被批斗的情况。

直到有一天下午,在开小组会的我们,听到外面一阵乱步:“有人跳井死了!”之后,家属来现场,看到号啕大哭是景嫂的那一秒钟,我心头一紧,跳井的是景叔!

那口井,就在我们天天集中向毛主席画像“早请示”、“晚汇报”的操场旁边,一个旧日学生打水刷牙洗脸的地方。为了预防有人跳井,学习班进驻后,井口特地加封了个木盖,木盖只开了一个刚好破篮球半个做的打水兜子可以吊起上下的洞。

人们私下耳语:“那么小的洞,怎么下去的?”

那时期,品园里寻死的有上了吊,被解了套救活过来的;有两手去抓电闸,被电反击出来,十指和双掌烧烂了还活下来的,只有景叔一个人去死,死成了的。我想,凭景叔一贯的底气,是不足以有劲的,惟有坚决的绝对的不要继续活下去了。

陈景沉井,可怜,他为其子取名“鹏”的,时年不过三五岁。

今用毛泽东词句言之子与父:“可上九天揽月;可下五洋捉鳖”,横批:“不忘挖井人”。

振琴,女,陈姓,福州人。在十多名同龄的仓管员里,当年她不过二十三四,算年纪大的,排第二。戴一副不深的近视眼镜,有一颗侧牙是补了,镶了金边的。她是最早一批邮电专科学校的毕业生。那年纪,要是别人,小孩都有四五六岁了,她还没个对象。原因是她的家庭出身成分不好,我记不清是资本家还是地主,反正必是其一。所以,文革里,她没有参加群众派别组织。如果她要求参加“革命组织”,等于与她的家庭划清了界限,那是可以的,但是她没。这和她一向有自知之明和脾气温和,应该是有关系的。

1966年我在福州实习期间,曾经在振琴负责的库房工作过,那里早就没了油漆的木地板,总是被她洗刷得白花花的,一尘不染。

那年月的人,衣著都朴素,而她更节俭到连一小朵素花碎色都没的。

没听说过关于她有父母兄弟姐妹的。

我知道,单位里有个小伙子一直追求她,家庭出身是资本家的,给她写了好些信,但她嫁给了一位就在我们单位附近的什么森林管理的人。

她新婚后,邀请我去过她家。她爱人个高,清瘦,一看就是可靠的实在人。

我1976年,从外地调回单位时,才听说振琴已去多年。得的什么癌症,死时还不到三十岁。

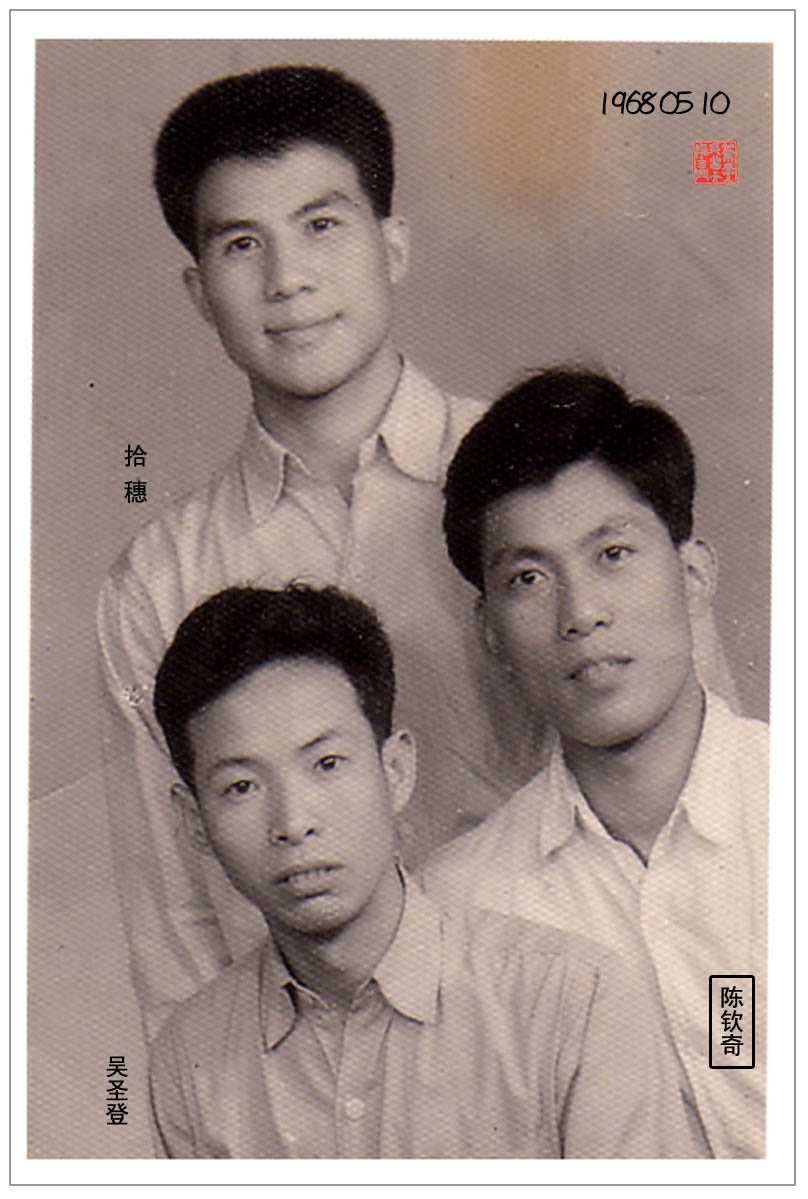

钦奇,也姓陈,男,1945年生,福州人,1964年高中毕业后入邮电学校财会班,一年后参加工作。他我同龄,还有一位部队退伍分配来当驾驶员的圣登,三人同住单生宿舍。无论文革分派严重的程度,我们都是说的来,笑的开,没一点心计的好朋友。

圣登姓吴,共产党员,稍大我们三四岁,结婚了的,爱人和两男孩在老家闽清。

也是1976年,我从回单位工作时,才听说钦奇病死几年了,不到三十岁。

钦奇留下了少妻,有否子女,因为以后我再也没机会遇到圣登,没再打听。

财备,姓许,1945或1944年生,福建顺昌县人,钦奇在邮电学校时的同学。在学校时已是共产党的预备党员。

其人很好,正派,朴实,憨厚,看不出一腔热血,却着实有为革命不捐躯不足以报党国的大抱负,文革时是我们系统“革命造反派”组织的头领,废寝忘食四处奔波绝不亚于1921年的毛某某。

迄今,我想到财备,就会想起他那带有农民状的心地和气质,没有脾气而居然会揭竿而起成为一天抽一包最经济香烟不过瘾的陈胜吴广。

就是这么一个我不知道他是不是成家的财备,去了。

还是我1976年回单位后,才听说的:财备因为得肺炎,医生要他戒烟,他不但听从了,而且说不抽就一根不抽,谁曾料到,有一天,同事到他宿舍,发现财备上半身歪斜在床边,脑袋下垂。

不到三十岁的财备,不是死于肺炎,而是死于生理受外力不足功能严重的反常。

高潮,姓高,非笔名,男,大约生于1943或1944年,家庭成分资本家。高大,白净,从事运输组的搬运工,虽然只有初中文化,但他好读哲学书,马克思列宁著作,柏拉图、苏格拉底、亚里士多德、培根、笛卡尔的著作,他在1966年前勤奋不辍;字写的和他个性一样很有张力,挺不错的。1965年底到1966年上半年,我到福州实习,期间单位派他到南平替补我的工作。

所以,他是我在那个单位真正有交往关系的第一位同事,也是我最大的青年人中读书最多、最头头是道、最善辩者。

文革开初,他仿造外界在单位里创建“8•29造反队”,成为这个组织的代表。于社会同一名称的组织一样,因为这个派别的观点“保皇”,所以常常被“造反派”戏称为“阿保”。

直到两年后在“清理阶级队伍”的阶段,高潮仍然是呼风唤雨的头领,是竭力鼓动批斗单位“走资本主义当权派”老总的最先锋,他也是出谋划策把单位里若干“无产阶级革命斗争的敌人”戴上高帽游街示众的发号施令人物,把我作为“隐瞒复杂社会关系的坏分子”揪出来进行批斗的主要人物之一。

后来,我被下放去了农村改造。他留在了城里,留在了原单位,是不是改变了工种,我不知道。

1976年“打倒四人帮”之后,被他和他们一群批斗过的老总重新掌权,高潮被隔离审查,回不了家,三餐饭连上厕所都有人看住。是也想不到,那么一个强势的风云人物,却上吊在充当隔离房间的办公室铁护拦上,等值班看守的圣登清早去查房时,他已经死了几个钟头。

高潮享年挺多三十出点头。

如今八十多岁还健在的老总,念念不忘高潮,语出必愤然谴责其死有余辜。

我则始终持不尽相同的看法,虽有事故,但看所谓革命,本来就是你死我活,我死你活的杀头之掳夺;纵然其人错误,罪不当死,何况他毕竟识书不苟且。

正因为高潮的不苟且,所以他以共产党的革命思想来改变他因为出身的命运,所以他必须保住他自己,否则,共产党就要革他的命。起码,作为资本家家庭出身的他,追求另一位资本家家庭出身的女子都不能成。

高潮被隔离审查时,我已经调回单位相当一段时间,我从不幸灾乐祸,也没有落井下石。

是什么原因使那么一个喜欢哲理思辩的青年,要结束自己的生命?老总说:“他怕了,因为他反对周总理。”

为什么不说他是以死来表达他的坚持己见,是不苟且偷生的最高境界抗议?

或许,有一天,历史又有新说时,对错又被颠覆。

没有人会在那时写高潮其人的死,而我提前于今在此记他一笔。

维铨,林姓,男,福州人,业务科的计划调度员,负责电话整机和零配件以及邮政单据用品的类别,属干部编制。上世纪七十年代下半叶的某一年患肝癌去的。快不行时,单位的人一起去他家探望他。他家有老父亲和老母亲,一个没工作的妻子,两个距离成年还远的小女儿。特别困难,特别值得同情。

单位的人都参加了他的遗体告别仪式。

他的工作岗位,由我来接班。我就是从这时候,作为编制里的工人“以工代干”开始咸鱼翻身的。

哀悼维铨之死的同时,感谢维铨之死的,不仅有我,更有他的爱人,因为她很快就由单位接纳安排到食堂担任炊事员,另有生活补助金按月发给他们家,为其孩子的学业和爱人的改嫁做了相当见效的铺垫。

维铨去日也才三十多些。

从孝,男,也姓林,福州人,业务科的采购员,属干部编制。我接手维铨的工作后,科里有过一次调整,以器材的类别划分,计划调度员、记账员和采购员,每三人为一组。所以,从孝,成为了我的搭档。办公椅子背靠背。

他是个个子不高,很结实的年青人,不到三十五六岁的样子。结婚了,有个儿子,来过我们办公室,差不多十二三岁。

从孝为人乐观,挺好打交道的。和他一起工作,顺手顺心的。

他也走了,也患的是肝癌,一病不起,不一个月就呜呼哀哉了的。

从孝走后,我也离开了那个单位。

只是我家的书架上,还摆放着他送我的“双喜福禄寿”月份卡。

去者的事是故人的事。

写这篇的为什么,边写边觉得清晰了起来。到此,可谓之为:庆有我生,写故人故事有我。

2012-05-04 广州

不期然今天是青年节,写了三民主义青年团和共产主义青年团的他们

【备注】大体与本篇能关联的还有——

2007-02-12<《玉兰树下的和平》

2007-02-16《慧者波清》

2007-03-04《子舟传禄 鸣三云腾》

2007-03-06《阿邓表兄》