三姑

| | 发布日期:2011年10月22日 来源:春秋农事 原创作者:拾穗居士 点击数: |

| |

以家族史说,我的父亲有一个姐姐三个妹妹,分别嫁到义序、叶下、后坂、

林浦。我分别称她们为“义序姑”、“叶下姑”、“后坂姑”和“

林浦姑”。

义序姑、叶下姑、后坂姑都是堂姑,但有所不同。

义序姑、叶下姑的生父母膝下无男,我的父亲便过到她们家,成了我族叔公名下的继子。

后坂姑是义序姑、叶下姑那支系的堂亲。

义序姑的儿子,我少年世见过的,只知其黄姓,称之“义序表兄”,实际他的年纪与我父亲的相当。义序姑和义序姑丈长的什么样子,因我从未见过,所有仅此一笔。

能记的有叶下姑、后坂姑和

林浦姑。

我有叶下姑的印象,始自童年。

叶下村距离我外婆家的所在的郭宅东边村,当年阡陌行走,不出十分钟。其间平地水田,相望房屋,清晰可见。

但那时,我仅由我的父亲带我去过一次叶下姑的家。

关于叶下姑的知晓,完全是在隔了几百里的南平,听我的父亲念与叶下姑丈来往的书信,随我的母亲带叶下姑的长子昌泉去相亲。

书信大约每年往来一回,连续到叶下姑丈去世,时间都在清明前、后,内容都是我的父亲托付叶下姑丈要去给我的祖父祖母扫墓,维护的费用另有汇款,而叶下姑丈的复信则逐一回应,详细说明,让我的父亲心,云云。

我的父亲晚年时多次感叹,对我说:“沧桑变化,汝公汝嬷的墓在哪里,只有汝叶下姑丈晓白,他一死,汝公汝嬷的遗骨去了哪里,再也冇人会白了。”

叶下姑丈姓郑,我就见过那么一面,印象中他是个高、瘦、黝黑,极的厚道的做田人。

印象中的昌泉表哥却是斯文人,因为在比南平更北面的顺昌元坑乡政府当秘书,所以来回福州探亲,必在路过时来看望他的舅父母。我的母亲带去相亲的事,已记述在《我的母亲和几桩婚事》。

昌泉之下,还有弟弟昌诚,妹妹玉珍,1976年前,都以做竹篾手艺为生。文革中,昌诚和潘墩的女子结婚,玉珍嫁到外乡,男的是个拖拉机手。上世纪八十年代,昌诚夫妇就地盖了新房,楼下经营米面食杂,楼上住家,中间有个范围不小种了二三棵铁树的院子。

九十年代后期,昌诚的小儿子技校毕业到我这里来找工作,恰好那时我兼职日企,就安排他学习电脑图像处理,后来派到日本研修了一年,再回来。

昌诚的大女儿和她的先生在商校教书、兼行政职,说来正巧,我也在那里教过书,所以直到四年前,还有联系。

可惜,叶下姑却已谢世大十几年。

我去叶下姑家最密,与昌诚表弟过从最亲的,要算是1967年,文革还处于“红海洋”期间,叶下姑家和四周郑氏家族群住的土篾墙壁上,用红黄两色油漆,我写过不下十幅的“毛主席语录”。

那时,叶下姑丈已不在世多年。叶下姑自己也还能做些手工活。我星期六会从城里去乡下,也有把昌诚表弟和他的族兄弟带进我工作单位打乒乓球、吃饭的。

叶下姑每见我去她家,必定高兴,到厨房烧火做点心。

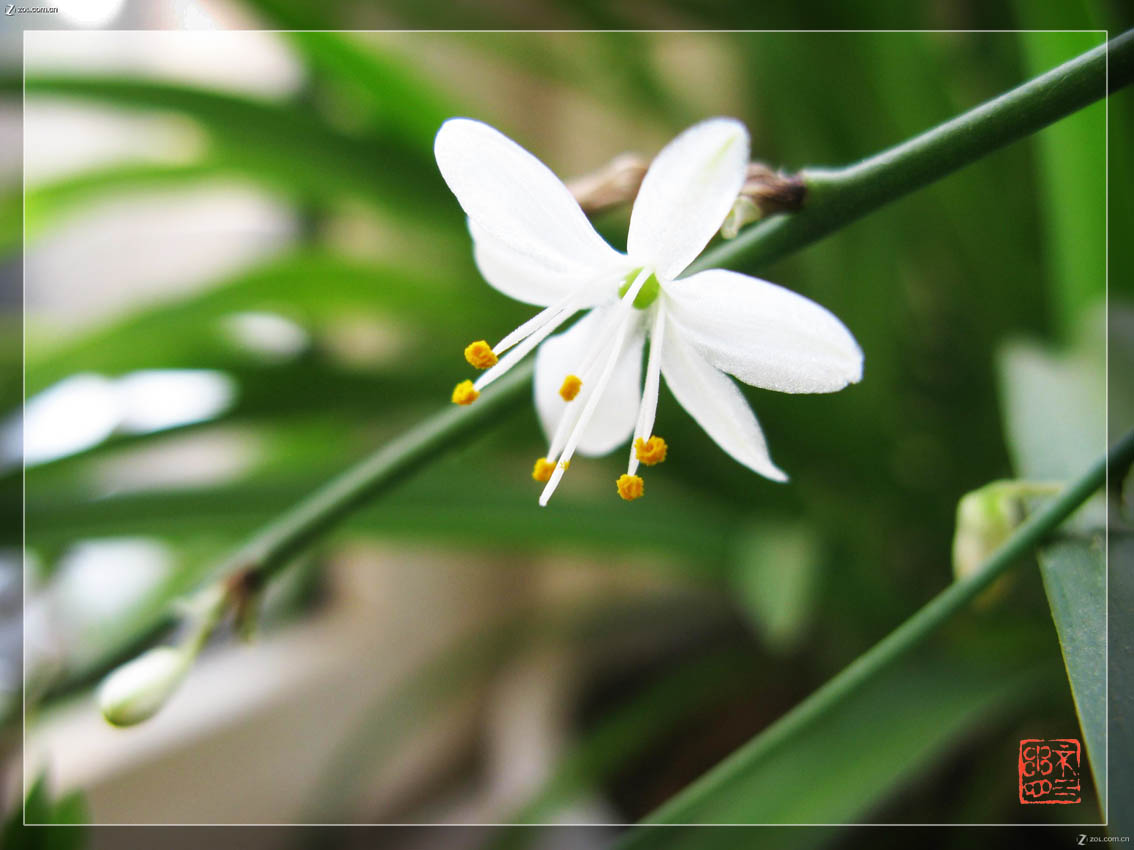

那时的厨房矮小窄黑,却有灶台靠住的一面,靠了扇木窗,木窗之外,檐下挂三四盆的吊兰,檐下便是浮萍绿水的小浦。里头刷锅洗碗之后的水,顺手往外一泼,得!奇怪——那水常年不腐不臭,还清的很。

叶下姑矮小,梳老式的髻,抽水烟,一捻纸媒,一把铜烟壶,一盒火柴,一包烟丝;捏一撮烟丝,填一洞烟孔,擦一划点火,对一口烟嘴;看烟丝烧红,听壶水声响,见青白之烟从叶下姑的两鼻孔直直喷出,这应该便是她一生心情的舒缓吧!

叶下姑过世那天,我去参加了出殡。也就在这一天,后坂姑的面目我才第一次看着又好气,又好笑。

这盖棺的过程和事情,原本在乡下已经够繁文缛节的,我看郑氏家族的人已经尽善尽美地完成了,突地,身旁插进来后坂姑,在我和我的堂叔父启的中间,向启耳语,说三道四一通“这样怎么行?这样怎么行!你是舅,三哥没来,今天日子你最大,我们外家厝的人,没一句话说出来,这怎么现!啊!”

在关系上,后坂姑是叶下姑的族妹,是启叔的族姐。

同样是乡下做田人的启叔,本不愿节外生枝,却经不起后坂姑是挑唆,真的大声吆喝:“蔑使得这样!寿衣不能这样……棺材不能这样……”

一时间,丧事当场混乱,人声鼎沸,孝子贤孙手足无措。郑氏家族的人们大有要与这边天上雷公的地上舅公出手较量之势。看对方气势汹汹,后坂姑看启叔招架不住,竟然大叫一声:“这样!依启比三哥小,三哥今日没来,三哥的儿子依达在这里,依达代表他爹,依达说了算!这番,和依启也就没干过了!是不是?”

这忽如其来的指事于我,众目睽睽之下,我在安静里说:“就按起先大家人做好的,上面加一床红被面吧——我启叔的意思也不过就这样。”

这一息事宁人,昌泉昌诚兄弟对我的感激自不言说,捞回了面子又不受皮肉之苦的启叔背地里也说:“还是依达站在我们外家厝这边,依各人也会怕我们。”我告诉他:“后坂姑那一绞,只怕她屎屁都会惊到绿呢!”

后坂姑于一般妇女差不多高矮,瘦而不弱,剪半长不短的发,左右两把铁发卡,说话特别急促,有一只眼睛白内障严重到黑色的部分完全灰了白。

林浦姑是我唯一晓得其名字的,“银仙”。和

林浦姑、

林浦林氏育纯姑丈一起的时间也最长。当然,这首先关系到

林浦姑是我的父亲的亲妹妹,其次因为

林浦姑和

林浦姑丈曾经由我的父亲带着,在南平的普安堂邮电仓库做临时工,从六十年代初到1966年文革。

林浦姑个子高,不瘦不胖,说话做事全都顺着我的父亲,帮我的母亲。我的父亲凡事几乎离不开她。

林浦姑丈人老实得很,帮着做事,在内记材料账,跑外联系运输,手脚不利索,上级来考核几次,主要是时年已年过半百,没让转正。

我的父亲直呼姑丈的名字,而叫

林浦姑则是“依妹”。我的母亲则遵循传统,以我的辈分,分别称他们为“姑丈”和“依姑”。

他们称我的父亲是“三哥”,我的母亲是“三嫂”。

那时,普安堂有一支家属工队伍,十三四个妇女,承担进出仓装卸邮电器材的活,成捆的通讯铁线、木担、铁件、电缆,重的一件50公斤,轻的一条10公斤。普安堂在小丘之上,货车只能停在丘下大公路旁。之间的石阶有二三十层,又河卵石的巷道四五十米。一次装卸少的走两趟,多的十几二十趟。

时年四十过半的

林浦姑,都还能吃得消。父亲还让她负责点数核对。因为有父亲的关系,加上自身带头肯干卖力,那年月的人又总不计较,所以她很得人缘,有她的帮助,连我的母亲那样单薄,体力根本不支,也杂于队伍之中,每次分得劳动报酬二、三元。

我18岁时,也到父亲的身边见习,上级意图我父亲提前退休,换我替补。这样,便有了与姑和姑丈一起从事的一段日子。

最记得,有一天,我被一群蜜蜂叮了,满脸满脖子都是蜂针,红肿的厉害,

林浦姑不知去到哪里,采来菊花的叶片,洗干净后与红糖搅拌成烂糊糊,把我敷了一片,顿时痛感消失,次日一点事也没有。那天,我真的好佩服

林浦姑。

林浦姑丈在南平时,我的伯父伯母那时已不在世,伯父大小男儿常常自家打架,一打架就来向我父亲告状。我的父亲三下五除二,各打五十打板,拂袖而去。这时,一定是

林浦姑出来,左一下我的大堂哥,右一下我的小堂哥。和的个糊糊的好。

再见到

林浦姑时,已是七十年代末,八十年代初,

林浦姑丈已经没了,我们家搬到爱国路。

林浦姑的唯一的女儿,我的表姐孝钦家也就在十来分钟距离的麦园路口。

林浦姑的女婿是个极孝顺的广东人,一双不同龄的男女孩子都是师大附中的第一名,大学毕业,我建议涛去美国,表姐老舍不得,后来孩子真走了,出息得很。

我不知何时

林浦姑过后的。最后一次在他们家见到时,她已经佝偻得直不起腰,又矮又小,精神病却好的很。

2011-10-21 穗城。严重感冒,昨天流鼻水,今天头痛