父亲说他一党不党

| | 发布日期:2010年07月13日 来源:春秋农事 原创作者:拾穗居士 点击数: |

| |

申请入党遭遇的两件事,7月1日那天在《我终于没摸过她的乳房》里写了。

之后,这十来天里,就琢磨着怎么样写一篇回忆,记述关于我的父亲在世时对党派的见识,以及其见识对我的影响。

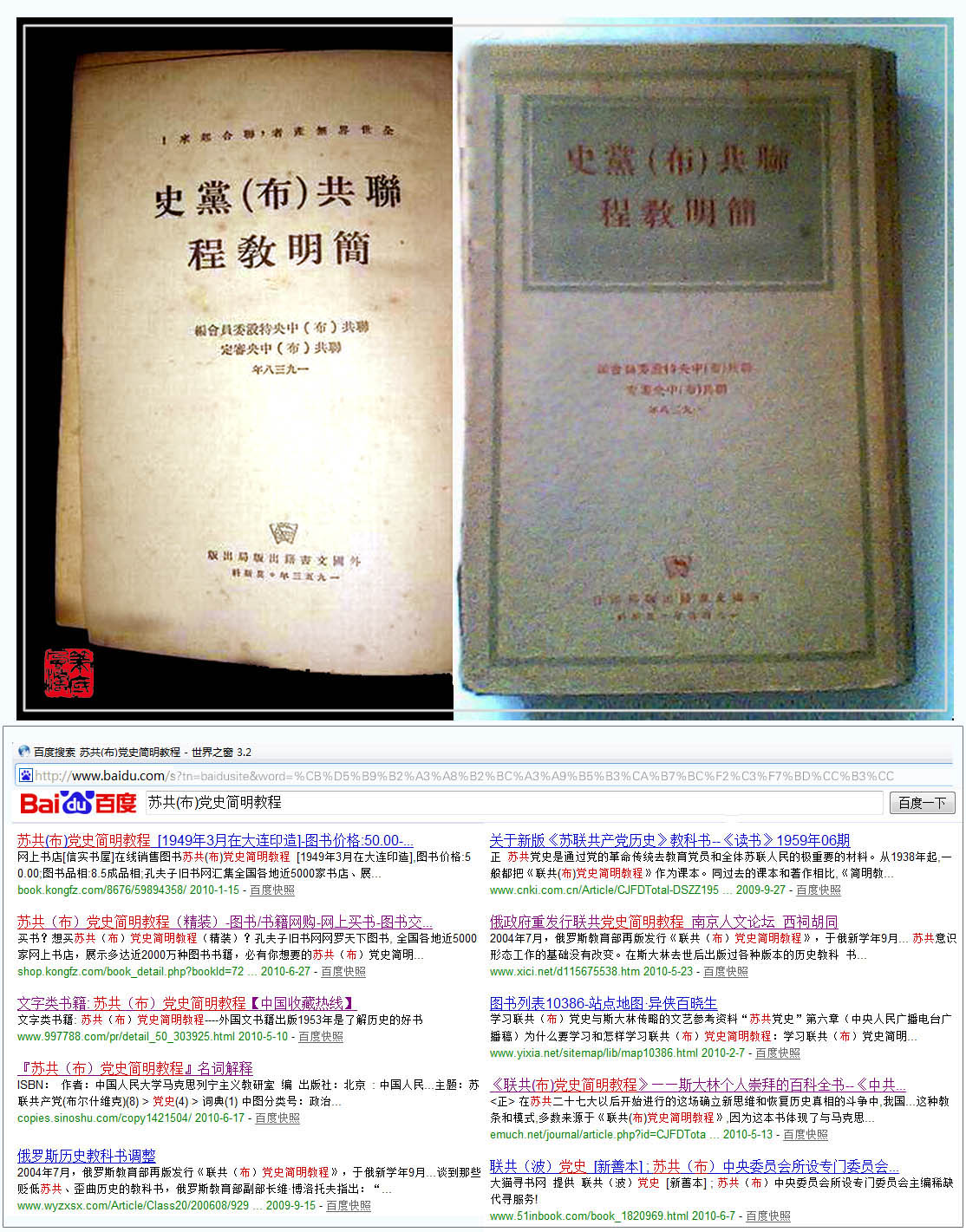

唯一能记得的关联实物,仅有印象中的一本厚书,精装本,书名《联共(布)党史简明教程》。

很想就从记起一本书开始下笔。

直到昨夜到网上查找,见到私人旧书店里有欲将售卖的,样子的大小和封皮的颜色都完全跟我记忆中的一模一样,这才有了写的把握。

从照片上的扉页来看,中文出版的时间是1953年。

我们家1955年搬往梅峰坊之前,在胜利街老房住时,我还见过它,之后就再也没了。因此,可以推断我们家有这本书,当在1954到1955年之间。

之所以能牢记这本书,跟政党无关,跟苏联无关,跟那个“布”字有关。因为我那时不懂为什么要有个括弧,里面有这么个字。直到上了初中,《俄语》课教到“苏联共产党”,老师解说这是个词组,其中的“Большевик”,发音是“布尔什维克”,中文意思是“多数”、“ 多数派”了,我才解了先前的疑惑。

我之所以要从这本书写起,也跟政党无关,跟苏联无关,而跟它是我的父亲一辈子唯一花自己的钱,为自己买的唯一的一本书,且是政治书有关。

凭我对我的父亲了解和理解,花自己的钱买这么一本书,一定是政治任务的要求。

我的父亲一辈子还另有六本政治书,都是在文化大革命之初单位公费发放的,它们是毛主席著作三本单行本《为人民服务》、《愚公移山》、《纪念白求恩》,一小本《毛主席语录》和上下二册一套的《毛泽东著作选读》。

我的父亲有看报的习惯,那是1993年,我们家搬到现在这住所之后开始的,时年已85岁高年龄。之前,在我的印象里,没见过有翻阅的。

我看过我的父亲多次填写履历表的底稿,上边“文化程度”一栏是“小学”。是不是这个原因使之识字有限,而有理由不看书不读报呢?不是的。单凭我的父亲家书的通顺和书法,工作中计数的快速和精准,多次教我这个新中国教育出来的高中毕业的人认识生僻汉字的实况,以及95岁期颐将近寿终正寝之前一年还把卷阅读《御香飘渺记》、《三国演义》、《红楼梦》,等等事实来说,足以证明其私塾的功底。

那么,之所以不为于政治阅读,以我之耳闻所见,确实与其故意有关。

大约我六岁,也就是1952年前后,有一天,我的父亲下班回家,吃晚饭时,跟我的母亲说起局里研究提升几个干部,同时给加薪水,自己的名字列在几个科长当中,想到薪水已有六十多元的,好歹也是仓库的主管了,就主动提出让别的同事上。具体的话,我忘记了,但不要加薪,主动让给别人的这二点,我不但记得确实无误,而且我的母亲听后,说“这样也好”的那顺应的口气,也清楚在目。

大约也就在那一年,快过年了的大冬天,吃罢晚饭,我的父亲又让我学样,钻进被窝煨住被子坐着取暖,看我的母亲收拾完了,在洋油灯前做点针线活时,象平日一样,这时我总能听些大人们的话题。但是,只要有防空警报一响,家家户户的灯火就立即吹灭。我们家小房间里安静得连我的心跳都仿佛可以听见。这晚,我的母亲也钻进被窝的另一头煨住被子坐着之后,我的父亲却在黑灯瞎火里说:局里的共产党要发展党员,自己的名字也在动员名单上,人家开会问有没有决心参加,有什么想法,我的父亲回答说自己“只晓自家做人,清白,老实”,“国民党,共产党,不管什么党,男家人一党不党”。我的母亲听了,还问了:“也是,国民党还来飞机呢,姑晓将来会怎样呢!”

今天的人,完全有理由认为我的父亲思想落后,笑话我的母亲那样的妇人之见。然而,了解1952年时局的,知道从旧社会刚转到新社会的一般小市民心理的,则能感受得到福州方言男人自称“男家人”的内心矛盾和妇人目光的所见。

我的父亲少小学从我祖父自办的乡村私塾,16岁业自古董店的打杂学徒,不及出师患了当时最是致命的肺结核病,由我的母亲带回娘家,全靠我的外祖父生活和出资医治,直到40岁的1948年,才由其在省邮政管理局当一官的姑父,即我叫“姑婆翁”的至亲,推举接纳进了有永摔不破之“橡皮饭碗”的邮政,谋了半职。当时,国共内战,国民党有集体加入的要求,只要你签个名,即成党员。许多人因此在1949年到1976年间历次政治运动中“交代”又“交代”,“坦白”又“坦白”。我的父亲正是因为自填“政治面貌”一栏历来“清白”如实,又是大家公认的“老实人”,而幸免。

这些,不但全是听我的父亲亲自口述的,而且其中许多的事情,我都真实见过。

直到2004年,我的父亲过世,也仅还有两次出口发表对党派观点的。

一次是我姐1960年书信报告说她“加入了中国共产党,成为了一名光荣的中国共产党党员”,我的父亲看罢信,告诉我的母亲说“阿珍进党了”——就这么五个字。

还有一次是1976年,我在深更半夜获悉消息后,到隔壁居室,推醒熟睡中的我的父亲和我的母亲,告知“江青、王洪文、张春桥、姚文元四个人都被抓起来了”,我的母亲还懵懵懂懂不知何意时,我的父亲却猛地坐了起来,顿了几分钟,然后问:“哦,这样的话,这一派下台以后,那一派上台,时局会怎么样?”过一会儿,我都已经回自己的房间了,又把我叫了过去,问道:“你说,这格局会不会定下来?……要是不定下来,老百姓就六神无主咯!”

对于我八十年代初做了约莫四年“政治思想宣讲”的社会活动,我的父亲从不置“可”,也不置“否”。我也并不曾向我的父亲和我的母亲说过任何关于我的所作所为。其所知,多是听得旁人说的。直到我调入以后这个单位,我的父亲才说了不关政治党派,而关系对我做学问很使之欣慰话的。这时已是1985年。我的母亲这年寿终。

就我来说,对政治的关注和见解,从1966年文化大革命开始迄今,既不可能没有,也摆脱不了。究对政治的热情,则有过两个时期。

头一个时期,始于发动文革的1966年5月,冷落在1968年1月“革命造反派”关进“学习班”进行“斗私批修”之际。热情因为不知何为政党政治,内心纯朴的感情和青春的冲动。

后一个时期是文革结束的1976年10月,到1986年“关于人道主义与异化问题的论战”,我在一次省委宣传部召开的汇报会上成了“在高校散布资产阶级自由化言论”的被告之前。热情来自打倒“四人帮”,拨乱反正中全国到处奔腾着“四个现代化”和“新长征”的热潮,人民无不豪情满意怀,志气远大,身在一个充满希望的国家。

有许多时候,言者有意,意在自己,而听者无心,心能忆记。当年并不见得二者有必然的联系,过后渐渐忘了。岂知,有些影响,尤其父母对子女的影响,只有人有了岁数,子女也到老年了,特别是说话的父母不在人世多年之后,象我这样肯找寻踪迹,追思情感的,才能渐渐发觉其中的潜移默化。

我老想着我的父亲的“只晓自家做人,清白,老实”和“男家人一党不党”。

2010-07-12