近之所事甚遥遥

| | 发布日期:2010年06月16日 来源:春秋农事 原创作者:拾穗居士 点击数: |

| |

最近,确切地说是从6月的10日开始,我做了三方面不是地理上的,就是时间上的很是遥遥的事。

首要的是11日世界杯开赛以来,我天天在神出鬼没的时间来回南非,看表情。

再就是平日里也天天在做的网上冲浪,不过这些时,集中在“燕谈”的“历史长廊”,

阅读和徘徊。

还有则是在博古架下的三个小橱里,清理二三十年前、甚至四五十年前的文字纸页。

只图排遣。

排遣我已经一个多月的失眠,其中越到最近越严重的已有十天,几乎是彻夜迷迷糊糊。

要想在失眠的日子里,不枉费时间,惟此三招,别无他法。

我不是真正的球迷,因为我不懂踢足球赛的基本规则,但我绝不属伪球迷,因为我不陪看,也不凑热闹,之所以为世界杯兴奋,甚至为了2010年的赛事期待了四年,目的是观赏人类最本能的表情。这样的目的,虽然不能不说有着过去专业的惯性,但更多的是一向的兴趣。

我喜欢看人,喜欢想人为什么会这样或那样;喜欢探讨同一群人,面对同一场景,怎么会有各种不同的反应。

当然,我也看球,因为看了球,才有看人的前提。

还当然,我也想看到熟悉的面孔,法国的齐达内和亨利、巴西的罗纳尔多和罗纳尔迪尼奥以及里瓦尔多、英格兰的贝克汉姆和兰帕德、西班牙的劳尔、阿根廷的梅西和托雷斯、乌克兰的舍甫琴科、意大利的卡纳瓦罗等等。不是看他们的再踢球,而是看他们不再踢球,而是看作为曾经的巨星之现在的表情。

从某个角度而言,欣赏人类本能的表情,才能理解人类的本性和人类的世界。

我天天看球赛的现场直播,次日再在网上看图片,日复一日,乐此不疲将达一个月。

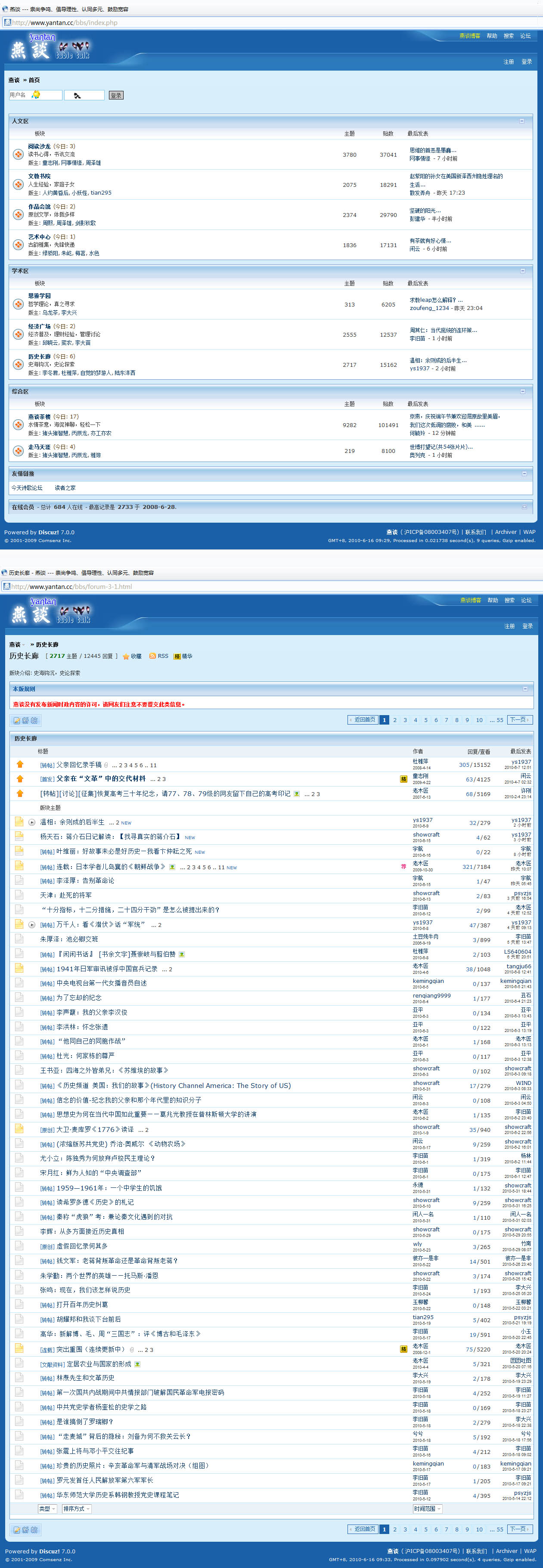

在网上看新闻和跟帖,看史料和书评、看学术和文献,已经是十年来每日的功课。但,能吸引我一连多天全面浏览一个栏目,并不时有所截获下载的,仅“燕谈”的“历史长廊”。到目前它有55页;标题2717个中,除去一些重复的甚至多次重复的,估计有2480个,帖子绝大部分都是转自别处的,而且上帖的人基本也就那么三五名。我之前一般是不喜欢转帖这样方式的,倒是这个有些可看。重要的是内容,正因为就那么不多的人手,所以筛选来的帖子内容有一个基本的共同点,那就是严肃性,而不马虎花悄。

象这样杂而不乱的论坛,我极少见。

在“历史长廊”阅读和徘徊,有点象冲浪后在海滩漫步,在阳伞下翻看一部电子书的合集。

刚见到“燕谈”,以为坛设燕京,觉得皇城墙头呢喃春声有趣,后来看到页面右下方的“沪ICP备”,才知是“小燕子,穿花衣,年年春天来这里”,联想起上世纪五十年代的电影故事片《护士日记》的上海人。

到目前,我能找到的是上世纪五十年代末的文字纸头。

原以为这回清理三个小橱里的旧文字纸页之后,可以废去一大半,甚至五分四。结果,一纸不曾舍弃之。这里面有文稿、教案、通信、课堂笔记、作业、读书笔记、书评讲稿、日记。

即使有扫描和拍照可作,但仍因为还能手捧其下,抚摩其上,再现当年场景,忆得事序,重温人情,非是技术替代得了的,于是乎只得又小心翼翼按原样放回。

以连续五天来上传的为例。

6月12日上传了1973 年秋写的《郑府陈氏淑英世伯母诔》。虽然哀悼的对象只是一人,但却因为此篇,不能不为自从那年以后,二十七年来,郑府又去世的郑海清和其次子郑元明、郑海津和夫人刘雅芳哀戚,再有记起当年的许多纯而又纯与郑元燊、郑元明、郑玉英的情义,与郑元奇的关系,以及和他两个妹妹的熟悉,乃至与郑元燊的女儿小小、郑玉英的爱人王炳金以及他们的儿子王早尔的交往。

6月13日上传了《北海远眺戏作》,真是意外的发现,1985年在黄山有写这东西,真是忘记得干净。今再吟之,仍表得胸襟,找来那时日的照片,终于明白不入格不踏律的原由正是本人的不羁。

时至今日,我依然坚持自己的看法:有大好意,若改而合格律却损之,不如不拘泥,自如放任到天之使然。

我有时甚至鄙视克克计较格律的卫道士,那些人永远写不出今人的好诗,尤其大气的作品。因为他们是笼中的孔雀,绳牵的京巴。

1982年7月写的《八讲红楼前后自写诗填词六首》,6月14日都上传了,但这次主要因为重拾到那书签。诗并不重要,重要的是把自己当年的造作、作秀、矫情暴光。

我是羞愧于此的。

甚至,我觉得自己当年为了哗众,竟然不守学问者应该的严肃、严谨态度,此是年轻的轻狂,今有为师的袁某亦如是。5 月9日我在《【冷眼当前诸热事】讨袁》写过:“但愿这姓袁的还是少年得志,难免轻狂。如果不出什么事的话,能活着到五十岁的年纪,可能还有反省自己曾经的浅薄之时机。若无反省,不愿反省,那是无知或已遭遇中的。”这段话,由一个过来人的我来说,这书签成了可鄙的实物。

将《我的诗写在田埂上》上传到6月15日的页面,并无从诗的本身得到快感,尤其节的重复和“啊”的感叹,把诗仅有的一点意境色彩洗涤退白。除了个别的形象还有点样子,其它整的就是学生哥的练习。将之拿出来晒,就跟农人把过冬后的田埂该砍的砍了草,该补的补些泥。可是,那一条田埂年代久得上至1982年8月,再也没有修的意义,且留作看野风里的荒芜。

6月16日上传《寄<佩文诗韵>深惠兄题此扉页》时,多写了关于的说明。认真起来,与其人同学也好,兄弟称谓也罢,应该说在少年时代一段情,还有青年时期的几件事,足以写成一本书。但是,我在写博之始就决定不写。所以,今次看到夹着这一纸,勾得起精提不起神来。

这些天一连发旧文,有人客在后台关注道:是不是没东西写,写不出来,偷懒了,拿过去的来凑数,觉得看得没意思。

不是的。

我写和不写,都是我自己可以自决的。写什么,不写什么,怎么写,也是我自己的事。因为这是私人的日志,不为点击率,纯粹自我的。

连续几天,扫描原件、查找备忘录、核实情况、回忆关联,写几句说明,难度和繁琐有过之而无不及一篇新写。批改学生作文的老师,有时宁可自己来写,就是这么个类似。

也有人客猜到可能是我的身体不大好。

我说了,是的,我失眠,有些严重。

还有人客注意到我不再在旅行时,注出即日日志的地点,直到过后从文章内容才知道外出。

确实如此。谢谢特别关注。最近的行程未定。

2010-06-16