| |

|

|

|

| |

| ● 鼠标点击文中图片,显示清晰原图。 |

| ● 人客随篇留言,敬请遵守国家法规。 |

| ● 所有图文版权属原创人所有。 |

|

|

|

【我与戏剧】梨园踏青

| | 发布日期:2007年03月18日 来源:春秋农事 原创作者:拾穗居士 点击数: |

| |

|

|

我的父亲和我的母亲一生节俭,平日里买个肉包子什么的,也只给我吃。惟独看福州戏,他们舍得花钱。

八岁以前,常由我的父亲、我的母亲带着,到戏院子看福州戏,印象深刻。

我的父亲和我的母亲喜欢看唱做念的文戏,不怎么看打的武戏。

我现今凭记忆,还能够记得起的剧目有:《珍珠塔》、《蓝桥会》、《炼印》、《十五贯》、《嫦娥奔月》、《田螺姑娘》、《狸猫换太子》、《桃花扇》、《甘国宝》、《贻顺哥烛蒂》、《梁山伯与祝英台》、《春草闯堂》、《陈若林斩皇子》、《六月雪》、《咬奶头》、《孟丽君》、《钗头凤》、《紫玉钗》、《荔枝换绛桃》、《秦香莲》、《辕门斩子》、《三搜幻化庵》、《王莲莲拜香》、《女驸马》。共24出。

一出戏,一般是一个晚上或者一个下午演完,单本戏。有的则分二三天才能演完,一天演一本,三天即上中下三本。

戏票的单价,依座位分为三等,白天是三角、二角、一角。晚上是五角、三角、二角。

《陈若林斩皇子》、《珍珠塔》、《孟丽君》、《狸猫换太子》都是有上下本的,得连着看。花的钱多。如果是星期天,我的父亲和我的母亲就看白天的。如果戏不是排在星期天,那我的母亲就会比往日起得早,托邻居买菜,中午歇也不歇地,整个白天都在编装水果的小竹篓。一只小竹篓平均过去能卖三分钱。我的母亲一天最多可以编25只。用这些钱看戏,我的母亲觉得很值。

的确,我的母亲,甚至我的父亲,所知所效的榜样都是来自福州戏,所持的知识、伦理、道德的观念也来自本事、戏文与情节。

因为看戏,我的父亲、我的母亲,自从有了郑伯伯、郑伯姆以后,结了戏缘,始自1952年南平胜利街邻居,终至八十年代初福州台江仓山两区,彼此成为了一生之好,通家之好。

南平戏院在靠近水东大桥一侧。在当年来说,从胜利街到那里,是很远的。平日里,那样的距离,我的母亲是不涉足的,惟有看戏,近在咫尺。

那时,轮班到南平演出的有省实验、福州一团、福州二团、长乐、古田、明溪的闽剧团。因为各个梨园班子都有名角,各有看家本领,所以,我听大人谈论最多的,也曾看过挂头牌的,现今还能够记得的有郭西珠、李铭玉、李小白、大扁、小扁、郑奕奏、林务夏、陈可清、陈春轩、晋响亭、林芝芳。共十名。

二十四出戏里,二十一出是在八岁时看的,八岁时只看3出。这三出,一出是《咬奶头》,一出是《炼印》,还有一出是《十五贯》。后两出是郑伯伯说得了全国和华东什么奖,很好看,郑伯姆说不妨也带我去,免得我惹是生非,我的母亲才同意的。因为,那时候,我虽然是小孩,但凭身高得买半票了。至于《咬奶头》,是大人看过以后,由我的母亲特意带我去看的。那是一出单本戏。本事说,一位母亲对儿子管教不严,纵容儿子从小拿别人东西,及至长大偷盗。被官府捕捉归案,判处死刑。在法场,儿子请求母亲再给他吃一次奶……

回家路上,我的母亲问我:“你看会意了吗?”知我点头,又说:“依妈怕你长大咬妈的奶头。”

“依妈,我不敢了。”

就在那前不几天,我从我母亲的小藤箱里,偷了一张二分、一张一分的崭新的纸票,在胜利小学大门对面的小人书出租摊上,买一串糖水萝卜片时,被我的母亲发现了。当场拽回家,捆绑着四脚的高板凳,用二尺长的竹蔑条打手心,两边各50下。那天下午,我没得去学校。晚上,我的父亲让我把手心撑平,又命令我自己眼睛盯着看十分钟——那手心红肿得厉害。

六岁前,我之所以会被带去看戏,也是有原由的。

有那么一晚,四位大人去看戏,我睡觉醒来,找不到小便盆,看到走马廊外有好大的月亮,出来,往搂下拉尿……有大人叫囔什么……我又回房间睡觉……第二天,才知道楼下林家惠生哥和品清哥正在喝茶!他们取笑我,还说喝小孩的尿有补,特别是中秋赏月时!

那年我五岁,这大概也就是为什么郑伯姆在我八岁时还怕我惹是生非的原因。

当然,还有很重要的原因,就是那之前我不仅不用买票,还有人夸我,说“值得疼”,非要带我去梨园后台玩不可。

此位即是我母亲的族兄,比我的母亲年长许多。我叫他“家家舅”,现在这样写是福州方言的发音,正确写法我不知。家家舅在福建省实验闽剧团,是后台司板鼓的。只要家家舅一举起那板鼓小锤,往那板鼓上轻轻一击,七八位琴师、吹鼓手、司锣,精神立马抖擞了起来。家家舅再重重连击几下,那后台的音乐就顿时响彻梨园。听大人说,司板鼓的人是后天的指挥,很厉害的。

因为都姓郭,由家家舅介绍,我们家就有了一次请郭西珠名旦来作客,吃便饭的事。同来的,还有李铭玉名小生。大概因为郭西珠名旦与我家家舅辈分的原因,大人让我叫郭西珠名旦为“西珠姐”。这事应当是郑伯伯搬来之前,要不郑伯伯和郑伯姆一定会来陪客的。那时,首届全国戏曲观摩大会和首届华东地区戏曲观摩大会应该还没开,李铭玉先生荣获全国和华东地区一等演员奖和郭西珠女士荣获华东区一等演员奖和全国二等演员奖还是之后的事,所以,我推算其时当在1954年前。

我在后台哪是看戏,纯粹是好奇。花戏服是丝线锈的,大茶壶是纸板做的,门窗櫺是白布画的,泥土草地是麻布袋涂颜料的,枪剑戟是羊皮包木头的……这些我一听一看就懂。可就是,那台上的人走路不好好走,妞妞捏捏的,有什么好看呢?还有,一句话唱那么久,唱得我在幕布后面睡着了……最不应该的是,好好的扇子,画了桃花,多好看啊,为什么一生气就撕掉呢!再说了,去沈院玩,看那墙壁上的题诗,是不是人家字写得太潦草了,要不,怎么会看着看着就晕过去了……那小姐会不会死掉……当然,也有好玩的,闪电一闪,雷公一打,纸壳罩子分开,一个人跑进去,变成两只蝴蝶……

我六岁前没上幼稚园,白天大人不在家,我就被关在房间里。房间就成了我的梨园。一张大床是我的舞台,圆顶蚊帐下垂的帐幔是我的戏服,自编、自导、自演,唱念做打了一出又一出的连话都说不全的戏文。

抚摸童年,天真在我的前半生的前端,再梦蝴蝶,精灵将在三四十年的末后——忍俊不止!

八岁到十一岁,小学读书,人高了,我的父亲和我的母亲就再也没带我去梨园了。

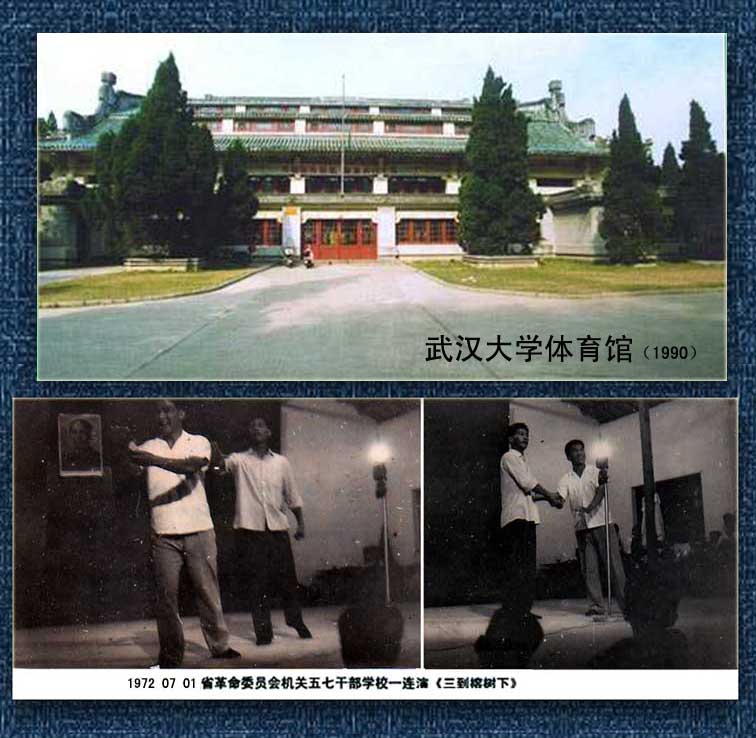

再看戏剧,则都是在武汉大学体育馆的事。大约都是在1957到1959年上半年。有《右派百丑图》、《徐学惠》、《向秀丽》、《江姐》、《红珊瑚》、《贵妃醉酒》。

向秀丽是女工,1958年底,为保护广州何济公药厂和同事的生命安全,英勇扑火,被严重烧伤。徐学惠是云南某农场银行储蓄所十八岁的女营业员,1959年,奋不顾身与边境匪徒搏斗,五六万元现款的铁箱被保住了,而她的双手被砍断。后来,在苏联的帮助下做了假肢。真实的事迹学校读报时,我有听过。

《徐学惠》、《向秀丽》和顾名思义便知的《右派百丑图》,都是话剧。前两个剧是哪里演的,我不记得了。后一个是北京话剧团演出的。 |

|

|

记得,《右派百丑图》演出的那天下午,我在武汉大学体育馆的地下室的举重房玩哑铃,也看别人的训练。一阵子过后,走了一个大人,问我晚上来不来看他们演戏。

我说:“我没票。”

那人问过我家里有谁谁谁,是做什么的。

我告诉他,我家在福建南平,我爹是邮电局管仓库的,我妈做小工,我小学毕业了,跟我姐姐来珞珈山的,我姐姐和我姐夫都是武大的体育教研组的老师。我要到9月才能上初中。

.jpg)

|

那人笑了笑,给了我两张票,说是给你姐姐姐夫的。要我提前来,到后台找他。就说找舞台监督。

我那天晚上在后台看演出。戏是乱七八糟的一群人吵来吵去的,跑来跑去的,幕布是一会儿拉开一会儿闭上的。没什么很稀奇。戏不长,演出完,我这才发现,我的身旁站着俩大人,一位是舞台监督,另一位问我是不是想学演戏。

我说我不知道。这要问我姐姐。

他说,首先得先知道你自己想不想演戏。

我说想。他们大概就去找了我姐姐。

后来,听我姐姐讲,她和我姐夫都觉得这是好事,好机会。发了电报问我父亲,我父亲不同意。那几天,我姐夫还不止一次地说,人家可是北京话剧团啦!团长看上的,不去多可惜!

初中三年级下学期,我差不多十五岁了。一心就想独立,自食其力。湖北省民间歌舞团招生,我去报考,唱歌不行,被舞蹈班录取。正想离校,又被我姐姐发现。这个团,就是后来的湖北省歌舞剧团。

这里,绝不能忘记提到的事,那大概也在1957年9月以后的某天。武汉大学的体育馆本来就很小,仅有一个篮球场地的大小。二层实际是很窄的环形走道式什么也没有的“看台”。很早就挤满了人。一层有一小间平常放什么体育器材的地方,里面有一位胖胖的叔叔,在由另外一位伯伯帮助化装。我溜进房间,站在门口,静静地看了很久。那胖胖的叔叔大概是从镜子里面看见我,回头笑了笑。我赶紧跑了出来。后来,演出开始,那胖胖的叔叔一个人在舞台上依呀哎呀的唱了很久很久,很久很久!实在一点也没意思!那些坐在前面几排藤圈靠背椅的老先生、老太太们好安静,全场的观众好安静。演出终于结束!哇,坐满站满挤满人的场馆,掌声爆发!那真是经久不息啊!

夜归,一路上,到处在说,梅兰芳!《贵妃醉酒》!在我那样的年纪看来,有什么好看的呢!

唉!梨园,打从我三五岁开始,到我二十岁出头,在我而言,至多不过像少儿时期的春游。

1965年,我买过一张白淑湘演琼花偎依着娘子军旗帜的现代芭蕾舞剧《红色娘子军》剧照,至今有存。

及至看到《红灯记》、《沙家浜》、《智取威虎山》的影片放映,我不知其然地喜欢上了现代京剧。生、旦、净、末、丑“五角”;二黄、西皮“两腔”;上、尺、工、凡、六、五、乙“七调”,我很快大致有了了解。这几出现代京剧给我的感觉始终是:明白听得懂,紧凑不拖沓,豪情激励我,教我做好人。这是这几出戏本身的好处。

二十岁到三十岁的我,在革命浪潮与激流间,教过青年农民《红灯记》、《沙家浜》和《智取威虎山》的唱段,知识青年排《红色娘子军》的“斗笠舞”时,作过示范指导,与下放干部合着创作并导演小歌舞剧《丰收之后》和《问题在哪里》,在五七干校与原是专业闽剧演员的人同台演出小小话剧《三到榕树下》。

《三到榕树下》是谁写的剧本,是不是我写的,是什么内容,我已忘得一干二净。

《丰收之后》和《问题在哪里》,都是写有了实际的生产问题以后,怎么样在思想斗争中,通过学习毛主席著作一通百通。由插队的知识青年来演。

现在来看,自己所以的这些,是符合我那样的年纪那样的性格在那样的时代的;没有搞正反派人物一套,也是符合我的本质的。至于政治的、阶级的、斗争的,问题的、恶劣的,那不是那几出现代京剧戏本身的坏处。

也不知道是反复看电影,还是一一买了剧本后细细读过,文化大革命已经过去三十多年后,我一看光碟,《红灯记》、《沙家浜》、《智取威虎山》所有的唱段都能一一唱下。《杜鹃山》《海港》《龙江颂》、《奇袭白虎团》的主要唱段,也大致未忘。偶尔哼几句,也还提神。

由此,我也想到,我的父亲九十多岁后,还时有一二句的闽剧戏文的哼或念白。不知,他是在提神,还是沉湎在与我的母亲同在梨园看戏的日子。

是不是人到一定年龄,才开始喜欢上戏?我现在特别喜欢听戏。尤其是折子戏。象京剧的《贵妃醉酒》和《霸王别姬》,昆曲的《白蛇传》和《西厢记》,汉剧的《二度梅》,豫剧的《穆桂英挂帅》,黄梅戏的《天仙配》,闽剧的《珍珠塔》,里面的许多本事,我都不知已经看过多少次的在屏幕看过,也还次次赞之叹之。

我所持的知识、伦理、道德的观念,很少是来自传统戏文与情节的。那么,我究竟在梨园踏多深的交道,戏剧予我到底有着哪些影响;我是因为我的父亲、我的母亲而在现今的年龄喜欢戏剧;还是因为我的父亲、我的母亲喜欢戏剧,而让我以其寄怀?我说不明,道不清。

前些时,电视有报道,台湾白先勇先生糅合昆剧的节奏、音乐、舞蹈、对白等等的表现特点,创作了小说《游园惊梦》,有着“人在戏中,戏在戏中”的艺术效果,寄托了白先生许多超凡脱俗的思想。

什么时候,我也找那小说来阅一阅,读一读。也好让我这梨园踏青有个春归处,不知那时我是否也有梦来惊。

2007-03-18 |

| |

|

|

|

|