| |

|

|

|

| |

| ● 鼠标点击文中图片,显示清晰原图。 |

| ● 人客随篇留言,敬请遵守国家法规。 |

| ● 所有图文版权属原创人所有。 |

|

|

|

水牛梦海津

| | 发布日期:2007年03月07日 来源:春秋农事 原创作者:拾穗居士 点击数: |

| |

|

|

海津是一个人的名字。

“水牛”是海津叫我的外号。因为我夏天从三十里地外的龙湾大队到他家时,一定是一口气喝下最大号的搪瓷缸一缸的凉开水。

海津姓郑。

我们是1969年10月18日同一批从福州乘轮船,逆水行舟到南平的大洲,然后转坐汽车到大凤的。这一批二十几个人,同属一个冠冕堂皇名曰“省直机关下放干部南平大凤公社毛泽东思想宣传队”。

海津家在大坝,是公社所在地。下放人员中,同在大坝大队的还有我们下放队的正、副队长两家。他们同住一座单层的农民废弃的老房屋。

正队长人很好,也温和,但毕竟原先是厅级干部;副队长人也随便,可是从不大不小到很小的小孩就有四女一男,所以,分派到其它大队的人员,如果有来公社开会,有事找正副队长,或者公社杀猪被叫来领着去买那么一两斤猪肉时,就会顺便给海津打个招呼,或者特意到他家去坐坐。因为海津来之前只是省建设厅建筑材料厂的干部。

1969年的海津,差不多四十来岁。抽烟抽得牙齿发黑,咳嗽起来呼吸器官共振共鸣。

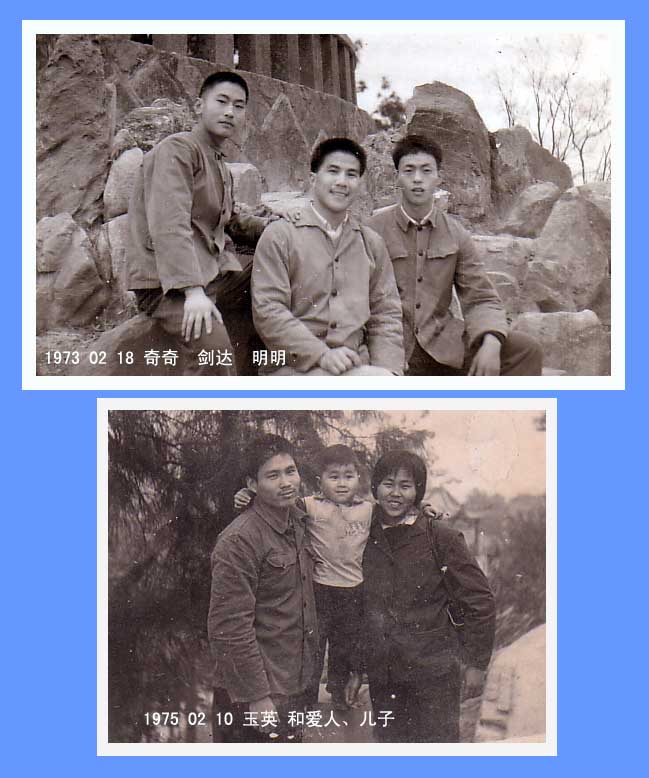

海津家还是四口人。爱人雅芳,原是小学教师,如今没得教书育人了,相夫教子就成了天职;大儿子奇奇,二女儿华华,三女儿萍萍。大的上初一,下面的两个都还在上小学。

海津和雅芳都是明朗的人,坦荡的人,喜不喜明摆着的人,没心计的人。更有海津是热心人,助人为乐,雅芳随夫从事,所以人缘普遍的好。许多农民也都和海津亲。

我和我们龙湾的另一位年轻的下放干部,常常是一唱一和,搞点逗乐的什么活宝,被海津叫做“锣鼓一对”。

锣鼓不止三五次被海津和雅芳留下吃中饭。

我比较早被调离南平。到邻近福州的白沙省五七干校继续劳动改造和等待重新分配。

重新分配的原则是“基本上是家在哪里,就分配在哪里”。家在福州的人,星期六午饭后回去,星期天晚饭前回来。这可以是潜在地证明这个人的家在福州。我的家在南平,为了“证明我家在福州”,我每每表现出归心似箭,绝不落下一次可以“回家”的机会。

我常常是花五毛钱,买五块小面包,在公园里坐着看一天的书,晚上才去郊区我外祖家,或我祖家。

雅芳有一次从大坝回福州处理什么事,我知道后,去到城守前1号看望她。 |

|

|

城守前1号不是海津的家。是海津的哥哥海清的家。住着他们的母亲,一位六十几岁的老人家;还有海津的妻子和他们的长子元燊小夫妻、三子明明。二女儿玉英当年在沙县的南坑仔插队,是知青。

因为这样的认识,老人家和海津夫妻就都叫我有放假就住到他们这里来。

所以,1972到1973年的12月,我有十来次的星期六晚上住在城守前。

在称呼上,我叫海津海清的母亲为“婆婆”;叫海津夫妻,我随元燊兄弟,叫“伯伯”“姆姆”;元燊和我同岁,我直呼其名,而他和他弟弟明明,却因为我是他们叔父海津的同事而叫我“叔叔”。

说乱也乱,但不无道理。

元燊兄弟称谓父母亲,怎么会是,叫“伯伯”“姆姆”的呢,原来呀,说是这样不“犯冲”,小孩好养。

因为年纪的原因,又有同样的婚姻大问题,我和元燊极谈得来。

我给明明画一幅《明月玉女》的写意山水,明明将其钉在正面墙上。

我用小白瓷砖、自行车的不锈钢脚踏的小圆管和塑料瓶盖,以及有条纹的玻璃茶杯,给明明做了一盏台灯,他如获至宝,连白天也开关好几次。

1973年12月从白沙如愿“分配”到福州。

后来,我又去了邵武。明明因为我去邵武,特地为我吹了大小两只金鱼缸。他那时在电子管厂的玻璃车间。

也就是在这之前的10月5日海津海清的母亲,“婆婆”陈淑英女士去世了,享年72岁。我是在时隔几个月以后,从一封寄到邵武的信才获悉的。想想她老人家每次看到我去,就叫明明去四海春菜馆为我买二元钱的荔枝肉,我在异乡禁不住寒冷,以古汉语写过一篇悼文。

没有工作的元燊,由我叫去仓库做粗工。奇奇暑假也去做过工。那真是响应了毛主席的号召“同吃、同住、同劳动”。

1976年我调回福州,从火车站搬运不多的两大箱书和几件杂物行李,因为可以报销,就请海津“伯伯”用小三轮货车去拉。那些年他在街道的什么工厂就是蹬那车的。

雅芳落实政策,被先调回福州。三个子女也有幸重回福州读书。回来那年,奇奇已经上高中了。

雅芳租了仙塔街的一间房子,一家人塞在里面。奇奇那时和他的堂哥明明亲密无间,与我的关系又多了一层。

后来是海津调回福州,在省建筑机械厂任职。海津家搬到蒙古营的厂宿舍。我去过一次。 |

|

|

|

1987年夏某晚,奇奇和他的爱人来我家。风雨滂沱。临回去时,我送了他一本我写的书。

据说,海津患肺源性心脏病,1989年走的,我在外,不知道。回忆最后一次见他,是在他厂,我做思想政治工作演讲之后。

2000年某一天,我偶遇明明的一位邻居的少年玩伴,惊悉明明已经在1999年10月肝癌去世,年仅44岁!我次日联系到明明的姐姐玉英,赶到王庄新村,看到他们的父母、海津夫妻白发人送黑发的巨恸,看到明明的遗孀和未成年的女儿,我无奈至甚。长明灯后的明明在纸上笑在看我,长明灯火传导给我的是明明尚余的体温。

2005年5月,八十二岁的海清终于见到他生前最疼爱的儿子明明,听见儿子叫他“爸爸”而不是“伯伯”了。

2006年6月9日02时,雅芳谢世。她吸爱人海津的“二手烟”几十年,共呼吸的夫妻,同了命运,也是肺出了问题,癌,终年七十二岁。雅芳遗像用的是是她自己最喜欢的,我们“省下放干部大凤公社毛泽东思想宣传队”最近一次重聚那天,我为她拍的。

在天的海津如果与雅芳象牛郎织女那样相会,那可能会用得着我这“水牛”。

但雅芳不是信道教的。

雅芳晚年信仰基督。上帝一定会亲自陪同海津在灵魂之门迎接她。

在人间的许多亲友送好人雅芳去天堂。再见其子女,无语。只元燊、玉英依旧话说。

雅芳在人间时,我曾经告诉她,我曾经做过一个梦——

一个硕大的洞穴,里面光线清楚。左边有几大块的菜地,右边是新出土的翠玉大石棺。棺盖是挪开了大口的。海津在场,告诉我,说那是他的。

2007-03-07 |

|

|

|

|