我不可能像大妗那样守寡

| | 发布日期:2012年10月06日 来源:春秋农事 原创作者:拾穗居士 点击数: |

| |

我的母亲有三个弟弟和一个妹妹。也就是说我有大舅、二舅、三舅和小姨。

大舅的妻,我叫大妗。

大妗三十未过五就成了寡妇。

那以后,有将近十几年的时间,在我的父亲和我的三舅——她敬称为姑爹的、三叔的资助下,育成四个儿女成人,其中一个是遗腹子。

那以后,有近三十年的时间,她伺候我的外祖母——她尊之为依嬷(福州方言:祖母)——并和我们一起为老人家送终。

之后一年,我有病的大表弟坐在别人自行车后架上,下山坡时摔死了,她送他的骨灰去了崇福寺。

再后来女嫁子娶,她做了外婆,也当了奶奶,少受了十年的苦,直到自己的寿数作结。

前后守寡四十多年,落魄到家徒四壁境地,又复兴盖起木竹房屋的她,堂上室内绝无不和声响的她,门前一点是非也没有。

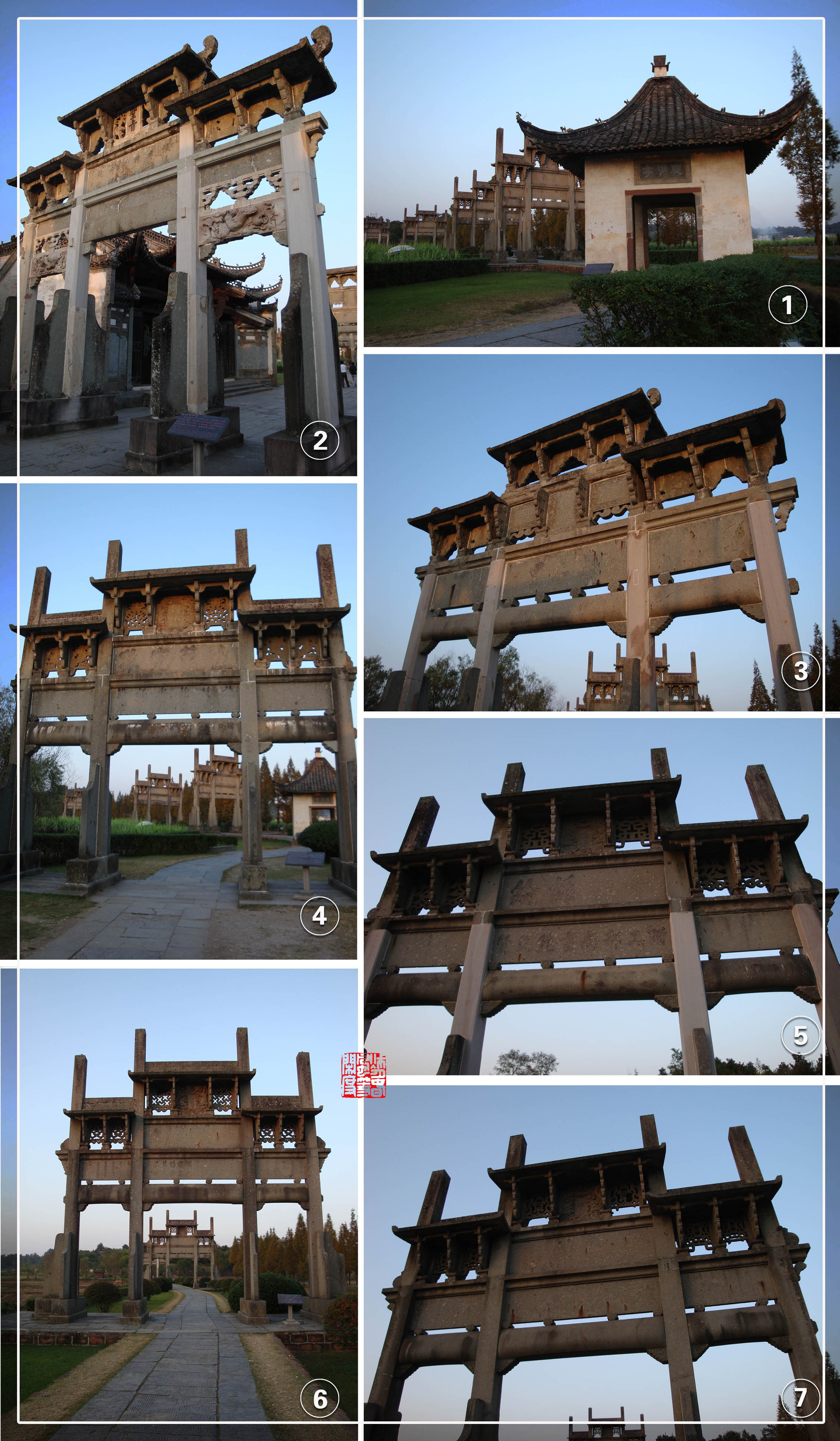

我想象,倘若在明清朝代,倘若是在有此表彰传统的安徽棠樾,村庄族群有可能会为之耸立一座贞节牌坊。

我去过棠樾,之前在图片上看,以为列队的八座,皆如展览所说的,全是封建社会压迫妇女的罪恶见证,到了实地,细看铭记,才知一亭七坊,其中表彰寡妇贞节的只有二座,其它更多的是为忠孝父母的男人所立。

越来越多的史家,以文献来说明封建社会男女的性开放和性制约,婚姻结合的自由度与礼仪、程序的规范,家法族规对社会秩序稳定的合理和必要性。

从而,我才渐渐明白,之所以有凌迟、装猪笼的酷刑,并非不许可寡妇改嫁,而是在允许甚至鼓励离婚、改嫁,甚至许可多次离婚,多次改嫁的制度下,还要偷人和通奸的女子。宗法惩治的是对法的欺世盗名——既说守寡,又要淫乱的女人。同时,被处刑法的还有其奸夫——由此可见制度强治的是对社会制度破坏的一切男女。

治理社会的任何法则名堂不一,条文有别,执行差异,而要维护其统治社会而建制秩序的本质并没有不同。

我不想辩论,也没有这方面的研究,只是一观之点的感觉,说将出来,为了引到下文——

大舅是1957年病亡的,其时新共和,新国家,新民主主义过渡到社会主义,新社会,新婚姻法,新民主,新天地。历来就没有家法的郭家,也不曾有过祠堂族规的氏族,除尊唐朝郭子仪为国公祭成家神外别无宗教信仰,因此,没有任何桎梏要和可以阻碍得了大妗的改嫁。

她是十里八村有名的美人。

但是,她膝下有三男一女。同是乡村人家,有谁平白无辜会要继承这份“家业”,哪怕白送,也无能能够负担得起。

她又绝然舍不得留下儿女,自己跨过这道坎的。

而且,她孝顺她的婆婆——我的外祖母,甚至敬重她的大姑、大姑夫——我的母亲、我的父亲,她的小叔、妯娌,皆是同村无人堪比的,数十年如一日地恭谦卑微,就连称谓,无论人前人后,一律降低辈分至其子女同,更无一星半点的脾气。是远近三乡口碑极好的妇人。

所以,她是自己走不出郭家的门。

要是换了我,我会怎么样?

我想,我应该是耐不住本能的需要的。我会心怀侥幸,在一时兴起无法按捺的冲动中,贸然偷情。动物的本能,生理的欲望,有那么几分钟会是狂野到忽视或忘乎一切。因此才有哺乳动物被猎人的活夹夹到就擒,才有人类要求的解放。

大妗不具备这样的外部环境。

拖儿带女,是其一。

婆婆在旁,是其二。

其三,大宅厝里住着另外五家,四家是族亲,何况都是夫妻与共的农人,另一家虽无亲戚,也对面厨房,户头但是处世极的厚道、居心真的平实。再说四家族亲里,有一家是比我大舅还年长的大堂舅——我大妗叫“大依伯”的,一辈子的单身汉,窝囊得不得了,应该是绝对不曾有过非份之乱伦冥想的。

从小到大,凡我在外婆家的日子,就从未没见过有哪个与我大妗年纪相当的、同辈的男人来跟她说话的。

他们无一是读书识字的人,不曾受过“男女授受不亲”的教育,不曾遭遇“三从四德”的压迫,他们甚至不知道他们自己有经历过“封建社会”——他们没有必要了解社会性质,其中的“性”字,他们可能一辈子没有说过,也不知道说,因为福州方言在这事情上,旧时的人只说“兴”、“起兴”、“兴起”、“败兴”。然而,性欲、交往,这些理应有的,那年代的人们却是怎么样和受到什么的控制呢?

我如果那样,一定不那样,我必然要顺应自然。

男盗女娼?不,找个专情的。

大妗她不。

她不具备我这样的思想。

因为她没有思想的来源。

我想到鲁迅《祝福》里的祥林嫂,幸好她婆家来人强拉了她去,改嫁了贺老六,否则她宁肯守寡的。也还好她梅开二度,过了些夫妻和睦的幸福生活的日子,要不,她还得守寡。当然,狼吃了他们的孩子,那一是狼的凶恶,二是她自己的疏忽,跟社会是什么性质没有关系。

想到巴金《家》里的梅表姐、觉新、觉民、觉惠,哪个不是移情别念的?偷情的因为“民主主义”的 “冲破”,其实造就了一个时代无数的“革命”男女的离婚、再结婚、再离婚、又结婚。

我渐渐明白:革命总是冠冕堂皇的杀人、破坏、剥夺、压迫对革命者不利的。我看到拿馒头沾血治肺痨的。

可怜鲁迅原配夫人朱安,她一辈子守活寡,鲁迅没和她离婚,和许广平师生恋之后,实际纳了个妾。革命党美化的是什么,这很有趣味。

我的大妗比朱安女士反而日子难过,至少名分上自在。

2012-10-06

一开始,我想写自己的内心世界,篇名“寡妇难为”,感到自己有必要疏通一次已经淤积很久的鳏寡孤独,后来又觉得虽然感性的相当庞杂如泥潭,但能冒泡的理性没有,即使将比丘尼作为比较,也不

知道如何终结的了,于是改作考虑,是不是假托叙述真实寡妇人物的管道,来滴流我的发酵。

一天一夜之后,我则想破了窨井盖,自己爬上来。

我从一个无须革命的幼儿,接受革命的教化开始,到好奇革命,到崇拜革命,到被迫革自己的命,到放下。过程相当复杂。不如我大妗的简单。