到端砚文化村时,我看了看表,午后的三点四十五。

几十户的店门,没关的只有十一二家。有人在的,就剩下三家。

是啊,忙了一年,这腊月廿六的,也该回家歇歇,准备过年的不是?

那有人的,每家一人。一个埋头工艺。一个在整理物件。一个木讷地闲坐着。

我当然对埋头工艺的这人感兴趣。

他正按一纸古砚边款的拓片,将它用细小的刀尖在一方新砚上刻。

惊叹的话由不得我说了出来:“哇,你可真厉害,这么看着,就可以刻出空心字啊!”

他稍事停下手里的活,却没抬头,道:“哪里能啊,上面是已经有临摹了字的。”

我仔细往砚上看,才发现上面有淡淡的墨迹:“就算这样,你也够了不起的啊!”

他没吱声。

“这是仿哪个朝代的?”

“清朝的,原件在台北的故宫博物院。我是从画册上复印来的。”

“哦。我可以拍你工作的照片吗?”

“可以。”

“我可以拍你的人像吗?”

“可以。”因为腼腆,他显得极不自然。

“你可以完全地放松,”我鼓励他:“你看我的头,把它当成一大块石材。”

他微而笑来,却抿紧了双唇。

“可以给我一张你的名片吗?”

他从座位上站了起来,双手递来一张名片。

“哦,‘德常砚斋’”我读之:“是以你‘梁德常’的名字来名的。”

“是的。”他说:“你在网上可以查到的。”

“好的。”我当然应该说:“谢谢。”然后再进一步:“我可以参观你店里的展品吗?”

“可以。”想必是他决定要陪我参观。

这样也好,有问必答,答为所问,不跑题,话语简明。但我觉得还是应该抱歉:“要是老问你问题,我很失礼的。请你一定要原谅我啊!”

“可以。”他像是永远没有不可以的。

我站在墙的一角,开始环顾全部:“这间店面,也是展厅,是我在这里见到的唯一有着文人清雅和流韵的布置。”我从来不恭维任何人。

“还可以。”

“这张琴,是谁来弹的?”我对此间有此物尤有兴趣。

“是我学弹的,”他很乐于谈这个话题:“琴是我在北京买的,两千八,一路抱回来的。有三个多月了。到现在学了四次。我们古琴协会的会长说我跟琴很有缘。”

“你能为我谈一曲什么吗?《高山流水》?”我首先想到俞伯牙和钟子期。

“《高山流水》我还没学,不会。我给你弹《阳关三叠》吧!”

他的手指一动,琴音由沉重到舒展,渐入情境,以至我低吟嗟哦和之:“渭城朝雨浥轻尘,客舍青青柳色新……”

也好,我本来过客,他迎来送往,正所谓尽地主之谊。

随后,才是边走边端详,入也正题。

“这些砚台作品,所取题材有道教思想的,有佛教经文的,有楚越留音的,都是你自己的创意?”我不能不恭下腰背来。

“是的。像‘编钟砚’、‘太守砚’,还是其它一些,都是已经获得了国家专利的。”他的话唯有说到他的专门事业,才会有要说的:“像‘铜镜砚’,用到唐太宗的‘三鉴’——‘以铜为鉴,可正衣冠;以古为鉴,可知兴替;以人为鉴,可明得失’。”

“‘太守砚’如此厚重,下头的里面挖空,而且‘眼’藏在内,有什么含义吗?”我问。

“‘太守砚’是实用砚,因为最耗材,所以就贵,一般人哪里用得起,只有太守这样的大官,才用得起,所以这种被叫做‘太守砚’。下面掏空是为了减轻不必要的一些重量,保留的‘眼’,只是装饰,体现端砚的特质,没有什么使用的意义。”

听他这么说,我想到器重。

器重,所言在于物器之质朴和厚重时,《汉典 • 梁书 • 冯道根传》有曰“微时不学,既贵,粗读书,自谓少文,常慕周勃之器重。”

因为“减轻不必要的一些重量”,还让我想到人生必要放下的那些不必要的。

“在这些作品里,你最得意的是哪件?”

他指墙上挂的一立轴:“这个,‘兰亭砚’。”

“因为原件已经被人收藏了,所以这里我们只能看到它的拓片留影,是吗?”

“是。它是绿端来的,六面都刻了的。”

我有所知,在端砚里,绿端的石材很次,不值钱的,所以极少有人愿意为之打造成造化之器的:“冒昧地问一据,你可以不回答我,这方砚卖了多少钱?”

他爽快极了地:“十万。”

“你花了多长的时间来做工?”

“半年。”

我瞄过他的金奖、银奖一溜子的奖品:“按你的设计思想创作,手艺的精湛,不贵。一年也就二十万的收入,非常少了。”

“可以说,在我们做这一行的里面,像我这样的,好像没有。”我能理解,他说的“这样”,就是不以金钱唯上,做自己喜欢做的“文化”的人。

“你的文化程度是……”

他很坦然:“初中。”

“很好。”我很相信美国科学家的研究报告所说的,人的知识只有百分之二十来自学校教育,百分之五十来自社会实践的积累,百分之二十取之于交际,还有百分之十出于本能:“那么,你能告诉我,你有现在……你今年多少岁?”

“三十三。”

“有两个小孩吗?”

“是的,三年两个。”

“先一个男孩,后一个女孩。对吗?”

“是的。”

“当你生女孩之前,你已经把你的精力倾注到你的砚台创作上来了。”

“你说的很对。”

“你才三十三岁,就有这样丰富的作品,甚至赋予了器物以厚重,将刻工、书法、绘画、琴心集合于一石一砚之上,之里,这是非常了不起的。请教一个问题,”我不请自坐到靠墙的一把明式圈椅上。

“我给你倒杯茶来!”他突然记起这事来。

“不用!不用!我们还是坐下多说几句的好。”

他回到琴凳的座位上。

“请教一个问题,你有现在的成就,如果以‘十’来讲,以你个人来说,你认为你的天份、师傅的教导、自己的勤奋,各占多少?”

他想了想,回答是:“我还是认为,天份只占一……”

“对不起,我打断一下,你的父亲是不是也是治砚的?”

“不是,我的父亲不会做砚,他是种田的。”他接着说:“所以,我没有得到什么家传。但是,因为从很小的时候——还是做小孩子的时候,看人家做砚啊,就很感兴趣,也想以后自己也做这个。师傅吗,师傅就是教我怎么样用刀啊,没有什么别的教的……”

“你们的刀一套有多少把?哪里有卖的?”

“没有‘套’的,

二三十把吧,都是自己根据自己要用的,自己去磨的。也不是什么买现成的。”

“哦,这样。那你主要靠勤奋和自学?”

他说:“是啊!这一行,主要就是看,看人家怎么样,自己也怎么样。我也看书啊!打比方说,佛经的……”

“你有宗教的信仰吗?”我老打岔,打岔所得的答复要比一顺到底的内容更真实——当然,这并不是说一顺到底会有搀和有什么假,而是“更真实”。

“没有。”他直截了当。

“我皈依了佛门,但是我没有任何宗教信仰。”

“我也没有宗教的信仰。”他的补充,让我相信一曲《高山流水》怎么就能成就千古知音的佳话。

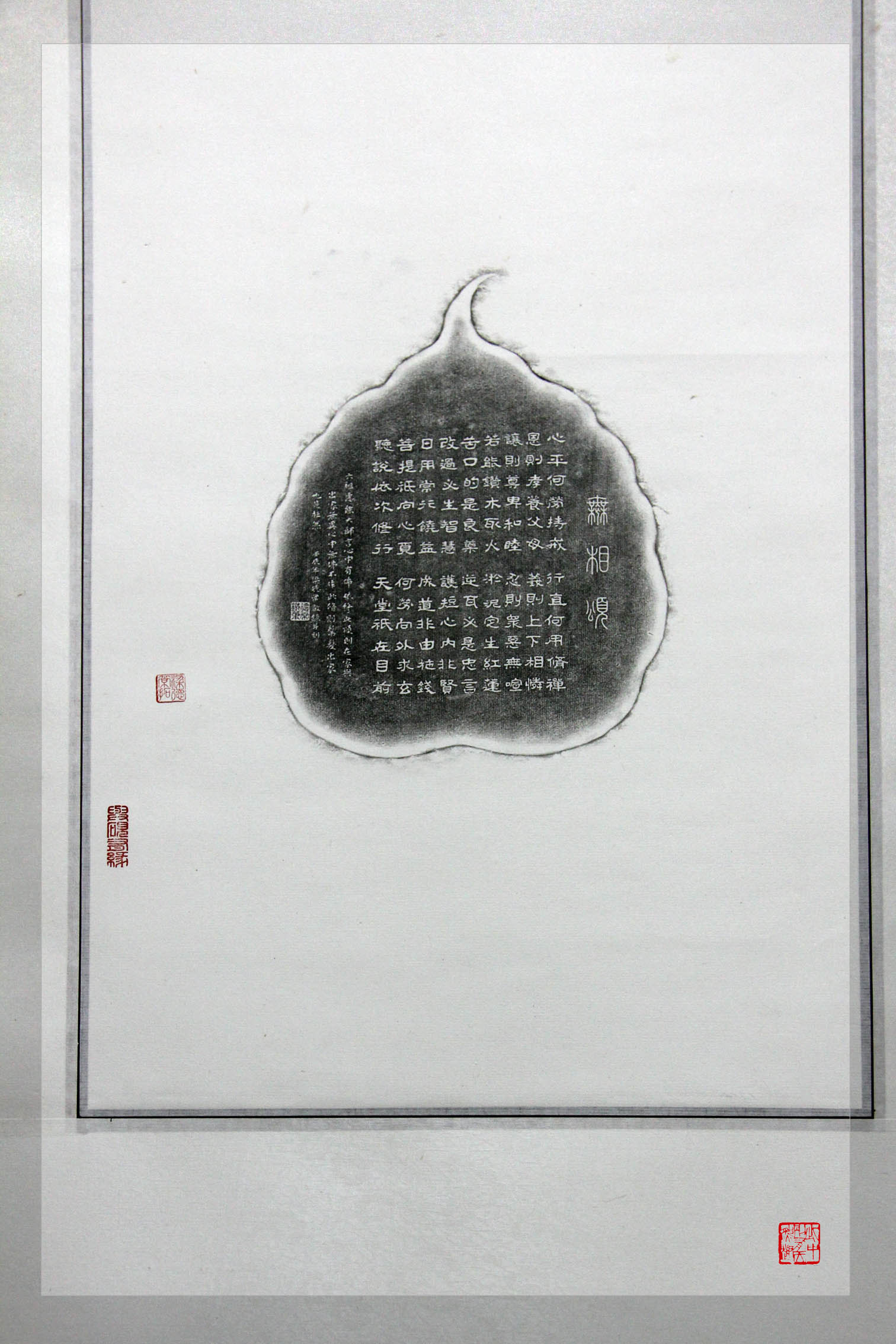

“你看我的‘菩提砚’”他站起来,领我到一方前:“这是取了六祖惠能大师的《无相颂》的偈文,用菩提叶的形状来做砚池的造型的。”

“非常好的创意。”我由衷地赞美:“另外,我还想请教一下,为什么这方‘太极砚’,两仪的一方面白中有黑,而黑中没白呢?”

“按道理,黑中必须有白点的,但是找不到刚好的。”显然,他有所抱憾。

“怎么样把这个有缺的,不足的,通过别的办法,譬如给它取一个名,写一对句,变拙为巧,可以考虑。”

“是。可以。”

器重,所言在于人的才能时,《北史 • 序传》有说李冲的一句:“少孤,为承训养。承常言,此儿器重非恒,方为门户所寄。”

“谢谢你回答了我这么多的问题。”我说:“我们应该有所公平,现在请你也给我提出你要问我的问题,看我能不能回答你。”

他一下子腼腆到近乎手足无措。

“你完全可以随便问,什么都可以。”

“我想问一下,对我的这些,你有什么意见,你觉得我应该怎么样改进。”他显得特别真诚。

我有所犹豫。说吧,有好为人师,下车伊始,哇啦哇啦之讨嫌;不说,刚才还叫人家问的。

说就不虚:“以后如果还造《无相颂》的砚,是不是可以考虑,全文刻在底部,这是一;把现在刻全文的位置,只刻其中最精华的这句‘菩提只向心觅,何劳向外求它’,而且可以集字草书,狂草,做到无人识相的,这是二;‘菩提’二字大可不必,让现在这个位置就这样空出来,这是第三;第四点,全砚的字体切不可超过三种,就跟服装美学说的,一个人全身穿着的颜色不要超过三种,是同样的道理,我看两种字体为宜,我说的面上的精典句可以刻狂草;那么,底部的可以是楷体,表现佛家的柔性和随和。还有,最后一点,第五点,整体的字画保持纯原色,现在这样描白的,彰显了,突兀了,与偈文的精神缺乏默契;纯原色,不近看便是无相,而就近看方才有物,这就体现了主题,和偈文相得益彰。”

“是。可以。”

我又说:“这方‘太极砚’,以浑沌初开,太极生二仪的过程来看,是否可以将它名为‘生来砚’,题款‘太极既济;二仪未成’?这可以再考虑。”

“是。可以。”

器重,所言在于人心看重和重视时,《汉书 • 冯野王传》有曰:“野王虽不为三公,甚见器重,有名当世。”

我告别他时,已是昏黄将暮的六点。

我的笔记本里夹着他的名片。

在两个小时的长谈问答的过程里,他我彼此没有称谓。这太是我的反常。好在他是德常。

我平日不难说话,这日,面对这个半大不小的青年,面对时时处处透出憨厚沉实的大男孩,却不知道应该怎么样称谓他——“大师”,不仅过俗,也把他的前程给堵了;“师傅”,过低,他是已经能够创造的,赋予他的器物以厚重思想内涵者;“德常”,最是实在,但又不好初交的随便。

德常姓梁,在肇庆端砚文化村里,姓梁的比比皆是,而他开的那间店铺,则是我当天看过的最具斯文的。

这很让我记起杨朔《荔枝蜜》散文里那位蜜蜂的主人,也是广东的,从化的,那人也姓梁。

梁德常他说的一句话,让我感受天意:“平常我老婆她在这里,我非常少来。今天我刚好来,你也来了。”

广东人特别不善于说普通话,他更是。

我到底还是没有当面称谓过他,这似乎应了他只会弹《阳关三叠》:“渭城朝雨浥轻尘,客舍青青柳色新。劝君更进一杯酒,西出阳关无故人……”

2012-02-15 广州天河 追志2012-02-06