【闽北南平】竹林春笋山农挖

| | 发布日期:2010年03月25日 来源:春秋农事 原创作者:拾穗居士 点击数: |

| |

越往山里走,村上的人越稀少。一打听,才知道,外出务工的外出了,剩下不多的男劳力,从立冬开始到清明前,都忙着挖笋去。

冬季挖冬笋,春季挖春笋。冬笋难得有,能挖到的少,当地的收购价七块钱一斤,超市卖价贵达十一二块,但比起还要赶忙冬种的菌菰大经济,山农当然也就待到这春节已过春播未至春笋蓬勃的时候,隔三日差四天的挖一回。

挖春笋,一来保护成林,免得毛竹长得过密,竹竿为争夺阳光只瘦高不粗壮;二来笋可以食,而且鲜品干货都好卖。一市斤新鲜的春笋,收购价五毛到六角五,超市卖价得翻个四五倍呢。倘若这一段时间不及时挖,昨天早上还是小笋的,一夜春雨,今天傍晚就可以长成幼竹。到那程度,不挖掉不砍了去,成了林害,挖了不能食用,砍了排不上用场,还费工费时,负价值。

我听得长知识。也不难想象,见着那地面上的笋,尺把高的,那挖笋的动作,肯定是一山锄下去,笋就断了根,和用镰刀割稻子是同一个道理。

东家笑着,说道:“明天我去挖笋,雇了个山农,本村的,我和他挖,你们去看吧?”

东家睡到七点,说那山农五点半就来叫:“我让他一个人先去。山里的人啊,实在。雇来的工,很会干活,力气很大。干起活来,就跟他自己家的一样,早早的去,天快黑了才回来。”

我们跟在东家的大三轮机车的后面,直到开不进越野车的窄路头,按东家指引的小路:“一直上去,大约一里半地,到山上,看见我的三轮停的地方,就到了。”我们只能徒步。

于是,决定让陪同的犬先跟三轮去,十分钟后我们喊它,它会回来带我们。

在城市里,春得去找寻。老半天说不定还只在阳台的花盆里见得一芽两芽的嫩绿,就高兴得很了,而这一进山,春是扑到人的怀里来的。春露的珠儿把叶片儿的绿,先是象放大镜似地微观过,再慢慢地滑送向叶儿的尖尖,然后轻轻的往下跳滴。我思想,这大地不正是因此而托承出春色的吗!

春色既有常青的苍翠,也有越冬的秋金,最为大多的还是嫩嫩的鹅黄绿,一并溶解在晨曦的春雾之白里。

“诚诚!诚——诚!”

我们用长焦镜头拍到犬的到来。

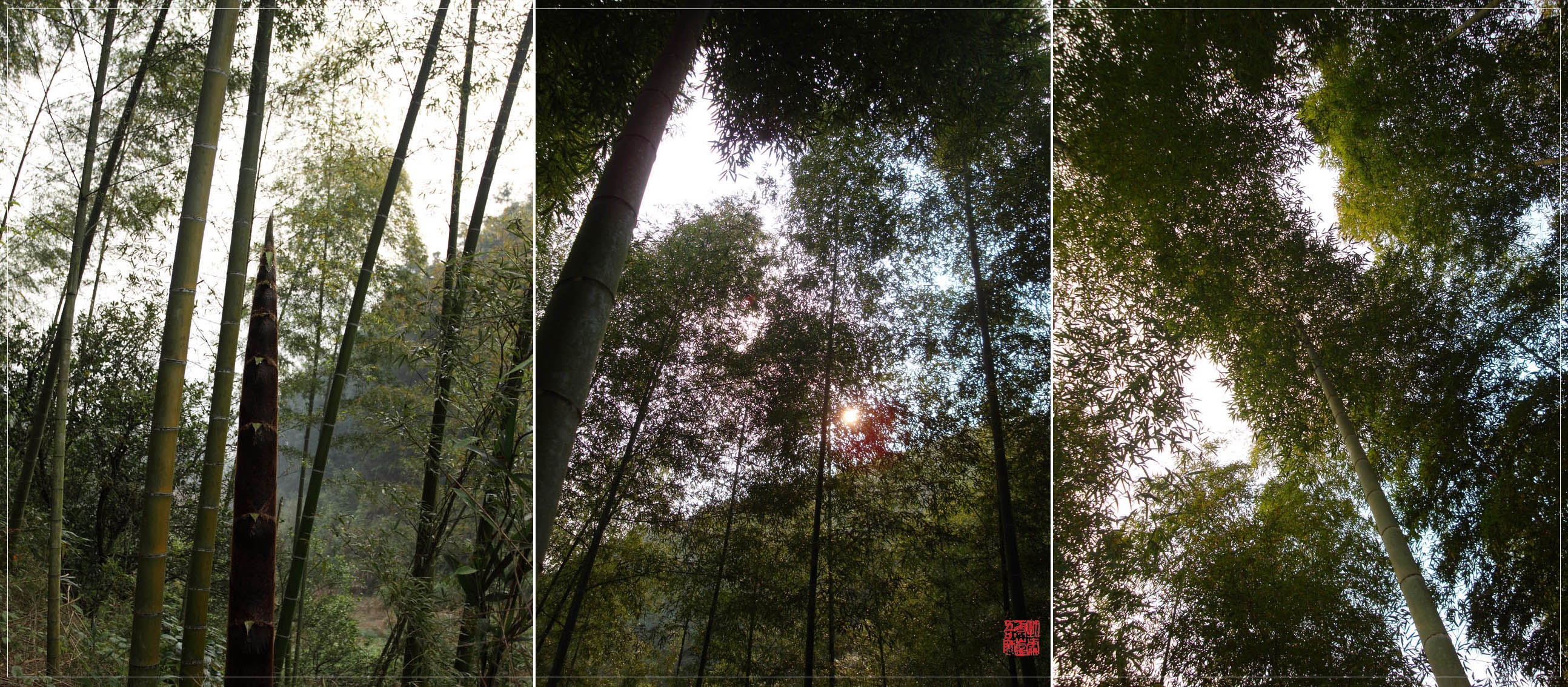

当我们站在竹林之下,抬望眼密密的竹叶蔽遮起头顶的阳光时,我们自然而然的第一件事,就是面向东方,看看太阳。

啊!我们看到了什么!

无数万千闪耀的星光点点!

那全是竹叶片上、竹叶边缘春露的珠水儿。我以为它们是古诗里游子歌吟的春晖!

我们见到那山农时,他的上衣已湿了大半。想必是汗水和春露的渲染,还明显的和着春泥。

山农没去动已经暴露出土的笋。这让我不解。问起,他回答说:“老了,不能吃,卖不出去的。”

“那你挖什么样的?”我问。

他走了几步,弯下腰,指给我看地面的一条细小的裂缝:“看这个。笋在下面,要出来,就要先把泥土胀开来。看就看地面的裂缝。”

“啊,是这样!”

“春笋个头大,力气足,胀出来的裂缝也好找。要是冬笋,裂也裂,缝细得跟头发丝差不多,很难看得见的。”

我瞧了瞧他,三十来岁的样子,论个头,壮壮的,能不惊叹吗:“怪不得咯。”

在靠山坡的一侧,他两条腿上下站稳,第一锄距离裂缝一寸的方位,小心翼翼地下去,一尖小小的笋芽探了出来。

然后,在第一锄下去之外的再一寸位置,下第二锄,笋的最上头就出现了。

我觉是挖笋的不是山农,而是发现宝藏的考古工作者。

接下去,连着依次向外一寸,下第三、四锄,一根笋逐渐暴露了大部。我们甚至已经看到了根底。

山农反转个位置,站到刚才不下一锄的地方,向起先已经挖见笋底部的位置,重重的一锄头下去,准准的,那笋就稳稳当当地立在平起的锄铁之里。

这一过程,使我想起四十年多前我见过的伐木。

我是后来在背后跟东家笑说这活儿时,才听说这山活“嘿嘿!你看是轻松啊?很要技术不说,还很要大力气的。你看不出大力气?大力气全在那腿功上、丹田里。就是我这样的全劳力,挖三个笋就累得腰都直不起来呢!”

他拧起笋尖,将之扔进大大的竹篓里。

诚然,因此我懂得了挖笋是怎么样的挖——根本不是我未曾见过就想象出来的那样,结果却令我悲哀——不知为什么,我想到熟练的产科医生为孕妇所做的人工堕胎!

一个个的春笋象一个个的死胎儿,堆积在一起。

看着满山到处被挖过的新坑新土,觉得跟新坟似的。

还有什么比虐杀生命于胚胎,阻止生命的自然成长更残酷的?

然而,为了人类的生存,为了物种的生存环境,不得不这样。

春天就在这样的意识里,在这次,在这样大逆常人情理的疑似哲思中,不再有起初的文学美妙。甚至,觉得竹叶片上、竹叶边缘无数万千春露的珠水儿,是为父母者竹的伤心泪!

没有一丝的春风。

春风怕摇曳竹泪。

竹泪甚至流到春笋的唇边,湿透了春笋的衣身。

突地记起“山间竹笋,嘴尖皮厚腹中空”那句,觉得解缙的不该。

尤其是认真地看过春笋的被挖的整个过程,我觉得对春笋已经足够残酷,怎么忍心再以一个翰林的一句和一代领袖的引用,而诋毁了实在的牺牲。

我不忍再看,我们甚至发觉诚诚也要离开。

和东家、和山农道了声后,我们就先回到住地。

夜晚,再见到二人时,泥土和汗水已浑身上下了他们。我极力地不将之联想成医生在大手术后身上沾满的血水。

我问:“今天这样,你们一共挖了多少斤?”

东家答说:“一千零五十斤。”

“卖了?”

“卖掉了!不卖明天就烂了。”山农笑道。

“卖了多少钱?”

东家拿出几张钞票:“六百八,”他递了一张百元的给山农:“你的。如果明天有雨,看一下是大后天,还是后天再一起去。”

山农接了过来:“那是。明天不管有没有雨,我挖自己家的。你过得来吧?”

东家递过一支香烟:“可以。”

原来这样,难怪村里的劳动力少了,活儿还有人干,赶情这“东家”和“雇工”是轮番做的,就跟春夏秋冬一样。

山里人啊,也就这么实在。

想到这,多少心情好了些。

春笋啦,竹林哦,压根儿不知道我写了它们。

诚诚它又能懂什么呢?在竹林里,它一个劲贪婪地呼吸着城市里没有的新鲜。

2010-03-24 追记昨日之行 双草屋