【闽北南平】大坝之遗拾得

| | 发布日期:2009年02月07日 来源:春秋农事 原创作者:拾穗居士 点击数: |

| |

打从1968年我被下放到大凤人民公社那天开始,“大坝”的“坝”就不再仅有一个“bà”的读音,而真正地入乡随俗,说成了“bèi,”音。

那时的大坝大队,是大凤人民公社革命委员会的所在地。套一句套话,它那些年是整个大凤农村辖区的政治、经济、文化、教育的中心。

2007年9月我再回其地,已是阔别三十五年之后。大凤人民公社早已不复存在。随着辖区政治、经济、文化、教育中心转移到当年的南山大队,即后来的南山村,辖区的行政早已改成南山镇了。

大坝成了一个管辖了几个自然村的最大的行政村委所在地。

我那年匆匆掠过大坝的边路,去看隔了一条浅溪就在它对面的凤池村——那是我生活过一年半的所在——而后就没进大坝,没走大坝街,匆匆回程。

昨日,当我拿着相机拍大坝全景照时,一位五十岁上下的壮实的汉子客气地近来,问我拍它做什么。

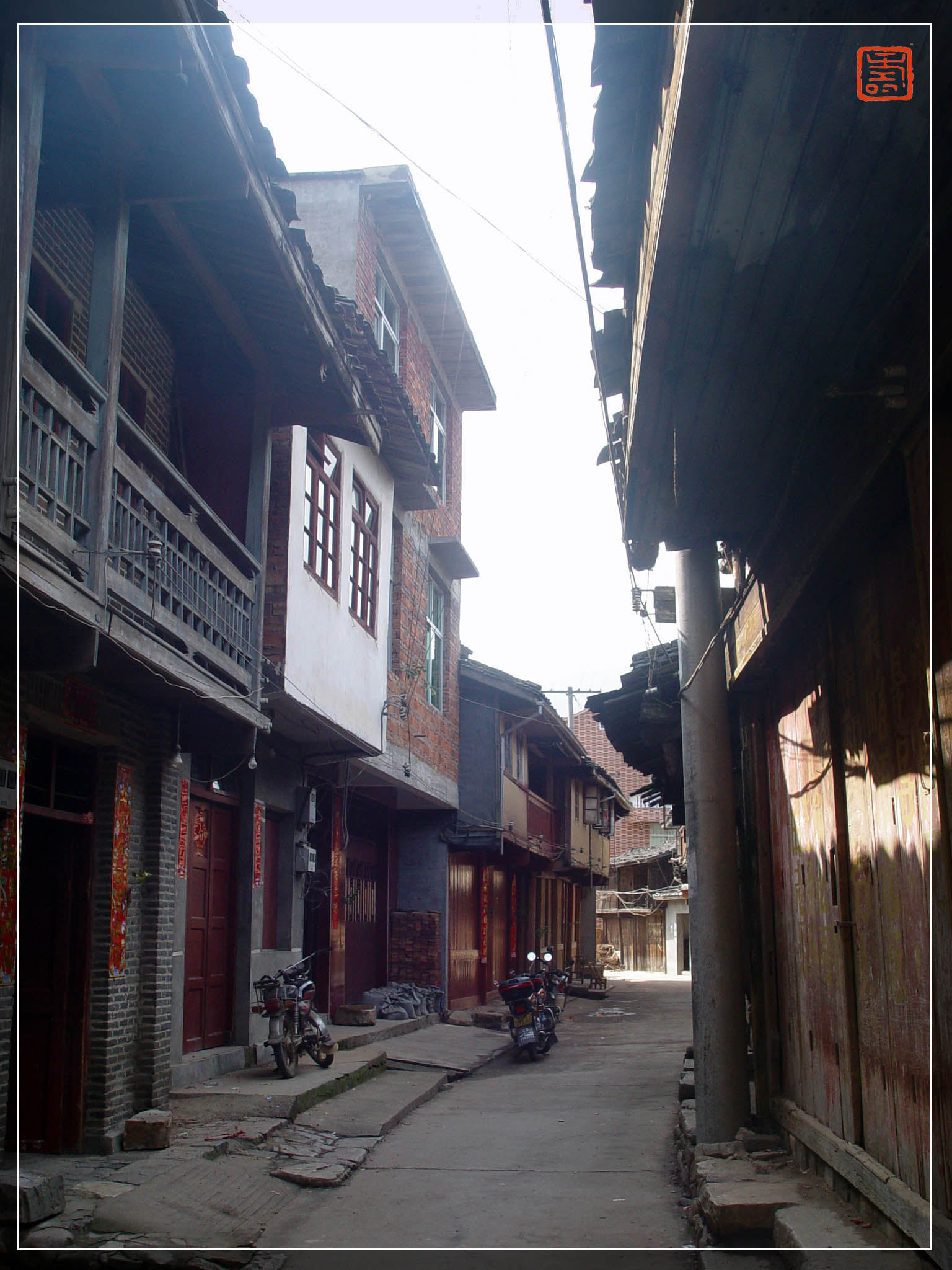

听我说了自己曾经的在历后,那汉子很是高兴,说他是00年卸任的村长。纠正了我回忆中若干个方向性的错误后,他又说“巧得很,我姓陈,名字好记——长生。春节才从厦门帮人家打工回来。在这村子里,现在还兼做文化宣传。”于是,他一意要带领我和我的随行者阿聿和阿吾走小道,进大坝街,指点着让我们看他说的“专家们来考察过的,千年古村”。

看着水泥地覆盖过的道,走在所剩无几的河卵石路面,我不得不在灿烂得阳光下笑那些“专家”的不厚道。

我指给阿吾看一块花岗石的截面,那上面有植物的纹理。“知道吗——它是古柏的化石,应该远不止千年。”我这话说在道旁,花岗岩的石块厚着的。我厚道。

历史必须有它的文化遗迹,才有意义,而不是被覆盖上的新鲜。

我问老陈,他是否晓得过去公社演出放映电影的那座大木屋,他是否知道过去供销社的所在地,他是否知道过去的赤脚医生保健站。他处处点给我看。

有老陈的带领,我们一行顺利了许多,我更是在旧物犹在只是残破中叹息,直到与老陈握别。

老陈走后,我还是在阿聿和阿吾的陪伴下,从头到尾直走了大坝街一个来回。

一条不过百二十米,宽不足五米的路径,却承载过万民历代的农事、集市、民生、苦役、游击、争斗、欢乐、悲伤、政治、经济、文化、教育的步履。

我在一个小路口留了影,觉得那两堵间壁之上不多的天空值得回忆。

我在一间屋的门面板前留了影,门面板大红色的底漆已经班驳,黄漆写上的毛主席语录字迹已被空气退色得模糊。

让过来人醒悟历史未必都一定是沧海桑田才变化吧。

我拍下一扇门口的插枝,想必是前几天立春日的新鲜。衬托它绿色的是退红得几近发白了的旧符。旧符仅存一个繁体的墨字——“龙”。

一个民族的图腾,在于时空的变化中文字。

在路上,我逗一个刚学会自己走路的小小孩。他流着鼻涕,脸冻裂出许多细细条纹,眼睛里还闪着泪光,腰上系一细线,细线的上空浮着一个气球。

我仿佛联想到那些岁月,农民的希望就如这小孩腰上所系。

那座大木屋,现在已经成了村仓库。大门锁着。当我的照相机镜头探进窗户,闪光灯亮过的那零点一秒后,我记起那舞台上曾经演出过我编剧、小林谱曲、知青当演员的两出“小歌剧”。一出的剧名先是《插秧时节》,后改成《问题在哪里》。还有一出好像是交公粮的,是不是名叫《丰收之后》,记不清了。

再回首,我不觉得人生是什么戏。

此回来看,尤其是见到大凤游氏之祖游开之墓,当头立在大坝街凤池路必经之地的发端,其墓顶晒着太阳的毛毯被褥,我更觉得拾遗的必要。

遗忘的,遗留的,遗失的,遗憾的,我不可能皆拾其有,但以上的所拾即得之,如知其音是矣。

2009-02-07