| |

|

|

|

| |

| ● 鼠标点击文中图片,显示清晰原图。 |

| ● 人客随篇留言,敬请遵守国家法规。 |

| ● 所有图文版权属原创人所有。 |

|

|

|

文政伯的太平万安上渡爱国

| | 发布日期:2007年02月10日 来源:春秋农事 原创作者:拾穗居士 点击数: |

| |

|

|

福州人对小岭知之甚少,而对太平巷就有可能知道者多些。

器材公司就在太平巷里头。

器材公司的人叫储运科几位男包装工,都在其名字的后面加个“伯”,尽管他们的年纪未必大过业务科、检验科、综管科和财务科的干部,但起码表示着对工人们的尊重。

文政伯是电子原器件和配件的包装工,负责振琴、肖兰、娇儿三个人库房的包装。

1965年6月10日,我从南平普安堂仓库到福州公司来学习,认识了文政伯。那年,他将近五十岁吧。文政伯,姓陈。

文政伯高个子,瘦,短得不能再短的头发,没了好几颗牙。

文政伯天天都是套件白色的上面有若干个破洞的圆领汗衫,胯条很旧的蓝色或灰黄色的短裤,肩上搭条旧得泛黑的毛巾。

文政伯住在公司隔壁,两间破土坯瓦房连厨房。

文政伯有位七十岁的老母亲。公司里几位认识她的年轻人称她为“婆婆”。

文政伯的妻子小他十二岁,有人叫她“文政婆”,人还随和,就是喜欢打牌,一赌就是三五天甚至八九天,通宵达旦,赌资有限,赌债无穷,致死不渝。

文政伯有位弟弟,在邮电局的电台工作,是位实在人,可惜来往不多。

文政伯有位内弟,油头粉面倒不是,但也差不多,不知是做什么的。偶尔来一两次。

文政伯有三个儿子,铭、铠、钦。当年分别为18、14、12岁。铭在崇安农场,铠在十二中上初二,钦小学六年级。

我与铭同岁,与铠、钦,性相近,无知无忧无邪;习相近,喜画喜玩喜乐,所以一见有缘,到底情同手足。

那年,我学习到底是9月5日。临别,三人互赠照片一枚,铠还送了两纸铅笔画,其中一幅画的是越南战士开机关枪,另一幅没有了印象。因为我的走,钦走路不再如往常那样,一高兴就双足并拢,一跳一跳,象只兔子。铠和我坐三轮车到火车站。火车开之前,铠就不见了。我猜想,他是去看第一次看到的火车了。 |

|

|

我再来太平巷,是公司召集参加文化大革命运动,1965年的5月以后。

我还和上次来的那样,宿舍在十锦祠的后龙山,因为懒得走,就睡在乒乓球桌上。后来,干脆懒得连公司的食堂也不去吃了,交点伙食钱,就与文政伯的一家子同甘共苦了。

文政伯的厨房很是简陋。一口烧柴灶,一个铸铁锅,一只盐巴罐,一竖酱油瓶,一碟猪油渣。

文政伯的饭菜更是简单。浓稠稀饭,介壳蚬子,水煮青菜,鲜见肉块。

婆婆坐在床前吃,吃得少。文政伯捧着饭碗站着吃,吃一碗。文政婆端着饭碗依在门口吃,钦夹点菜在碗里,四处游荡着吃。只有我和铠在饭桌旁坐着吃,

文政伯为人与世无争无非好恶,工作认认真真勤勤恳恳,话语随随和和少有紧要。因为住在公司的隔壁,又有一门与公司传达室和食堂联通,所以,清晨打扫公司院落,晚上附带开门关门,年三百六十五,十年如一日,即使在文化大革命期间,他没有下放去农村之前,这些不是包装工作的杂事他都一揽无遗,默默。

文政伯因为我的观点而有了观点,因为我的参加了“造反派”而有了“组织”,因为我参加的“造反派”被“倒台”而倒霉。

1969年10月我从品园的“学习班”出来,下放南平大凤的行李就是文政伯找来一口旧木箱,帮我打包装的。

文政伯因为是包装工,少了“学习班”一劫。但是,他最后也被下放到将乐的万安人民公社。因为凡是参加了我们“这一派的”,都下了放,所以文政伯的下放实在是我害了的。

文政伯是搀着七十高龄的老母而去山区农村的。婆婆后来客死万安。其悲其惨,其凄其凉,我是事后想象。因为最初的平信联系很快中断了。

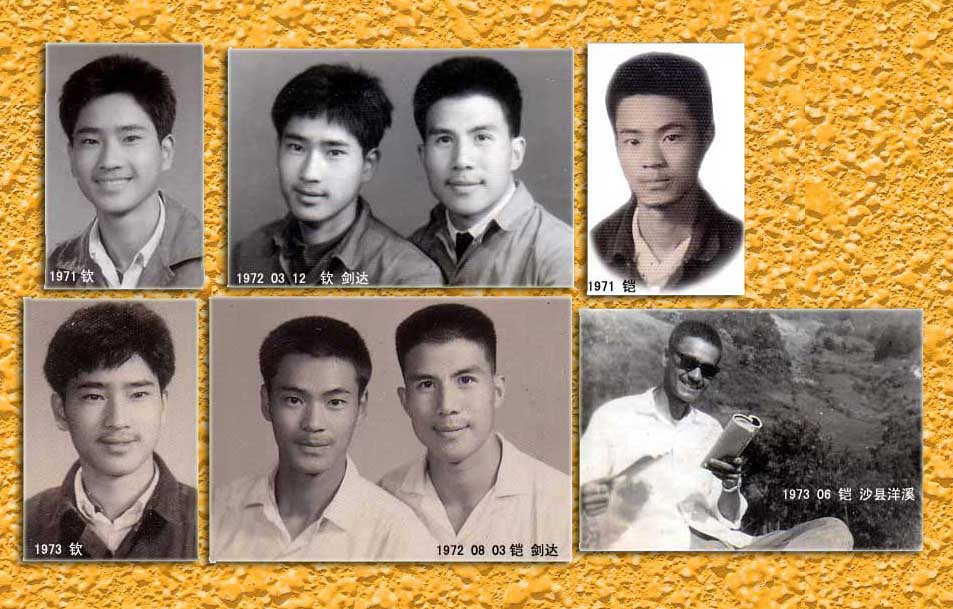

在好不容易再接上关系的后来,是铠的一信。他当时已经插队去了沙县的洋溪。夹在信里的照片突然瘦瘪了许多,坚定了许多,成熟了许多。

因为有了铠的联系,钦在1972年从万安来到我所在的白沙孔原。钦不象我堂侄世裔,世裔堂侄是与我同姓的,随我而活,无须多的手续。钦的外出证明条上明明写的是姓“陈”,与我共存,则需编造出处,幸好钦与我的相貌很是通融,所以大家也都确认我他是兄弟,没有追究成分和阶级来历。

我在五七干校劳动改造,他也跟着打发日子。因为劳作的辛苦,干校有人饮白酒,钦也就有了点滴。

后来,政策落实,工人的文政伯从万安回到了公司,继续起他的包装事业。没有了旧居所的文政伯,在上渡租了一小间船民的搭盖。我星期六去福州,有的日子会去住一宿。

1972年末,“干校学员”一批一批分配走了,我属“没人要”的最后一批,结果是“回原单位”,到太平巷器材公司报到之当日,我就再“派”去了邵武水北。

1973年夏,再收到铠的信,他虽还在山沟,却泰然得戴起墨镜,摇一柄折扇,在大太阳下把握一卷。还说,洋溪有什么临水宫,很是灵验,他不久可“上调”福州云云。

后来,文政伯退休,铠“补员”,进了器材公司,“上调”福州。 |

|

|

|

1976年初夏,我被调回器材公司,成了铠的同事。铠在储运科,我在业务科。

我人回了,却无居处。铠告诉我,爱国路有一两间的木头单座房子,因为上面的瓦片都破了,房柱上了白蚂蚁,门口不远处的菜地解放初曾经枪毙过人,所以久无人出入。

一得此消息,我立即跟铠去了爱国路。此日再见文政伯,文政伯和文政婆住大院门口的偏房,钦住单独另盖的小砖房。钦在制药厂当电工。铠另有宿舍在太平巷。

爱国路的木头单座房子,在我自己花钱买了瓦片,翻了新,去了污,扫了土,除了尘,刷了灰之后,我和我的父母亲搬了进去。

在爱国路我家一住一十六年。与文政伯一家邻居一十六年。是最亲的自己人。

在这里,铭回了福州,结婚生子。

在这里,我再婚生子。

在这里,铠结婚生子。

在这里,钦有了家室。

在这里,我们为我的母亲送了终。文政伯、文政婆以亲属身份治丧;铭、铠、钦以我的兄弟名义列伍。

在这里,1988年9月17日文政伯因肝癌去世,我们为文政伯送了终。我的父亲以亲属身份治丧;我以文政伯义子名义入列。在这次,我再见到文政伯的弟弟。

事喜事悲,都能感动着爱国路的十几二十家邻里。

1992年,我搬离了爱国路,又在外许久。文政伯的后人发生的事情,我知道的都晚:

铠的妻子疾病去世。

铭在亭下山的被黑枪误杀死亡。

铭的妻子不辞而别。

钦先得了酒精肝,后来肝癌走了。

钦的“妻子”不辞而别。

我能及时知道的是:2001年3月3日文政婆谢世,我送了行。在这次,我再见到文政伯的内弟。《春秋农事》书信《义父之妻去世了》有记载点文字。

太平、万安、上渡、爱国,这四居地的地名甚好,却反而了文政伯的不平,不安,不上,不爱。

何以?无非社会,应是自己。姑且不谈临水宫,仅想想吃饭的所在,似乎有什么道理。

2007-02-10 |

|

|

|

|