桃园结义七兄弟

| | 发布日期:2007年01月18日 来源:春秋农事 原创作者:拾穗居士 点击数: |

| |

我称谓钟有才为老二,罗黎为二嫂,是有来龙去脉的。

1963年7月,高二下学期结束,我补考三科:代数、物理、化学。任木生补考的科目比我还多一科语文。

任木生的《语文》不及格,虽说是出人情理之外,倒也在意料之中。之所以“出人情理之外”,是因为他有成功的基础,那就是他“娘”。一次,上《语文》课,课前复习,王老师点名背《蜀道难》。任木生:“噫吁嚱 ,危呼高哉! 蜀道之难难于上青天。 蚕丛及鱼凫, 开国何茫然……开国何茫然……开国何茫然……何茫然……何茫然……”老师低头:“不是‘开国何茫然’,是你何茫然哦!坐下!”接着,将钢笔从笔套里旋出,行将笔尖在名册上落下:“两分。”说时迟,那时快,只听得任木生喊来一声:“老师,笔下留情!” 老师面不改色心正常跳“我铁面无私,两——分——”语之缓和,声之拉长,音之平仄顿挫,一派“知天晓地达人者为‘王’也”的风范。全班大笑。本以为到此打住,哪知道这任木生恁是再冒出一句:“失败是成功的娘。”把个真理说得下里巴人们个个捧腹,王者独自哑然。我觉得任木生极其的机灵,和他的高个,瘦身,白净,大眼,实在是成套设备。

虽然为了确保高考升学率,留级无论是学校的策略,还是个人的前途,都有好处。但,毕竟对家庭经济是严重负担,对本人精神压力是疼痛负担。所以《通讯册》发下来以后,他和我一起站在学校办公楼前的公告牌前,看学校的补考日程安排的通知时,同样无奈,惺惺惜惺惺地交换了怕留级的思想。

任木生:“如果真的留级了,我就不读了。”

我:“我也不想读……不读书,那做什么呀……”

任木生:“到农村去!”

知识青年响应“广阔天地,大有作为”的好榜样邢燕子、侯隽、董家耕立即站在了我俩的面前。

当天十一点差不多,我现在怎么也想不起来,是谁,是怎么样召集了七个人——任木生、钟有才、夏友元、李悠光、郑道芳、我、张均斌——在教学楼前的夹竹桃树丛下议事和决定的。

议事:如果任木生和剑达补考还是不及格,怎么办?

决议:七个人一起到农村去。

议事:去做什么?

决议:去教书。

议事:路费、买黑板、粉笔的钱呢?

决议:我自告奋勇:“我的英纳格手表卖了不就有钱了吗?”通过!

议事:怎么样保证我们谁都不变心,说话算数?

决议:结拜为兄弟!

议事:谁大谁小?

决议:自己把出生年月日说一下。

议事:(报各自出生年月日)

决议:老大任木生、老二钟有才、老三夏友元、老四李悠光、老五郑道芳、老六剑达、老七张均斌。

议事:怎么结拜?

决议:围成一团,割手腕,出血!

那是七月酷暑,火炉的武汉,地皮发烫得冒烟。太阳为我们见证历史的真实——七只左手腕(我们是男生,男左女右,这常识大家晓得),一把削铅笔的小刀,由长至幼,轮流自割一公分长短的口子。七个人,那是一个个眼睛眨也不眨地有自己的手对自己下了手,义者勇,勇为义!殷红的血,青春的血,真美!夹竹桃的红花无论在我们这七兄弟的头顶还是面前,都只能是逊色的!

9月1日新学年开学,补考成绩出来:我暑假里“丢卒保车”放弃化学,全力以赴补习代数、物理的策略取得成功,结果如愿。晋升高三。

老大有没有参加补考,补考有没有过关。我现在完全忘记了。

总之,那以后我没有再见到老大任木生了。

我很奇怪,我问过兄弟们,他们有没有说什么,或者说了什么,我都没有一丝印象。

我迄今也还是搞不懂,为什么七兄弟里,他们六个都是走读生,就我一个是寄宿生。怎么会扯到一起的。何况我的学习成绩那么差。

学习成绩很好的老四李悠光,他考入大学以后,我去过他家。因为武汉酷暑的夜晚,一家家都会在街边打铺,男女老少露宿在外,所以,我曾经那样和他睡了一晚。老四李悠光的家是小小的煤球店?他的父亲是送煤的工人?总之,我们打铺的地方是煤球店前面的空地。

老五郑道芳,是我高一、高二的相连同座,是兄弟中与我特别亲密的。他这个人,永远是不着急,不紧张的。不论是老师课堂问他,还是同学平常问他,也不论问他什么,哪怕是一个很简单的问题,他一定是先喉咙咽一咽,然后再开口。我说他是“慢性子”。不过,我们弟兄都叫他“芳伢子”,实在是他太温和了。我去过他家,好象在长江的防洪堤坝内的什么一个弯弯处,单层的民居,黑瓦房,很破旧。记得我还在那里住过一夜,房间很小,很暗,墙壁上贴有很“古老”的香烟还是毛线的广告仕女画。如果用老百姓今天的住房水平来参照那屋的话,那就是城市的贫民拆迁户。我后来,曾经听谁说过,芳伢子的父亲是共产党武昌区哪一级别的书记呢。芳伢子有位奶奶吧?是不是有个姐姐?我忘记了。有个弟弟我是记得的,叫郑道敏,1963年12月31日晚上,他跑到我们学校来玩,在我的歌本子上为我抄了印尼民歌《宝贝》,给我留作纪念。

老七张均斌,是兄弟之间我交往甚深的,我们都叫他“达子”,什么意思我不知道。听说,他的父亲以前在工厂的,还是个头头,因为1957年向领导提过什么意见,犯了“右”的错误,1959年就被精减回了家。母亲是家庭妇女,很贤惠很贤惠。张均斌是老大,下面有两个弟弟,大的弟弟张均耀,小的叫张均皓。还有妹妹,是一个还是两个?住的是租的大杂院里头最矮小的房,旁边是很窄很窄的全院落的通道,房间很破很破,很小很小,很暗很暗。张均斌住的是搭在别人墙边的砖垒的一小间。仅一张单人床铺和一张四只细腿的平面。一家六七口人糊口,全靠他父亲一个人修鞋。为了解决生计,他父亲还在离家有些距离的长江边岸的斜地上,架罾(zeng,音“增”),所捕之鱼,拿到市场边角卖去。

高三上,我有两三个夜晚,陪过老七张均斌“扳罾”。所以,我知道,“罾”是一种利用杠杆原理的捕鱼工具,由一横一竖立两根大木头构架,横的一头吊着个厚实的、弯曲的、长竹交叉成“十”字形、四角牵系一张四四方方的大网兜,网眼有杯口大,这头伸向江面上;另一头捆一根长粗绳,好让岸上的人拉动横柱的上下。“扳罾”,就是放松粗绳,让罾的网慢慢放进江面,到一定深度。隔七八分钟,拉紧粗绳,把罾缓缓地、稳稳地起水,看是否有入网之鱼。如此起起落落。若有鱼,就走去江水处,就近捉拿放入到预先盛有水的小木桶中。罾的木柱附近,面江搭一个仅仅可以窝身的半圆筒的小茅竹棚,地面铺一张破草席,即所谓的“渔舍”。那两三个夜晚,张均斌和我就是在渔舍里点一盏小油灯,一边温书,一边扳罾,直到深夜才在里面睡觉的。第二天一大清早,我们上学前,就陪他母亲走一段去市场的路。

他的父母当年约莫都是四十岁。所以,我称他的父亲为“叔”,母亲为“婶”。因为是知道我们结拜义兄弟的事情,而且也知道我老家在台湾对面的福建,所以对我特别好,如同亲侄子。

有两件事,是我此生永远铭记的。

一件事是,我体检得了“青春期”“疲劳性”肺结核。得知报告的第二天是星期天,下午,我怎么也没有想到婶一个人来学校,把手里提着的一大罐子小心翼翼地交给我,说了“剑达,你莫怕”,“病会好的”,“这是猪肉汤”。我真想哭。她又说:“你的衣服我带回去洗吧!”我背过身:“没有肮衣服。”婶还叮嘱了什么,才走了。

另一件事是,高三下,大热的天,老七张均斌给我们弟兄带了凉鞋来,一人一双。那是他父亲专门为我们兄弟们做的。旧的白色塑料底,是从拣来的破布鞋上拆下的,鞋前纳好交叉的四条白色的一指宽的塑料带,后面也是同样材料的的鞋邦和鞋带。那是我们一生穿的第一双塑料凉鞋。

老四李悠光考到郑州工学院电机系,老五郑道芳和老七张均斌都考到四川大学数学系。他们走,我没有去车站送他们。我在江边扳罾,看着列车穿过长江大桥上北行。那两天,我住在叔婶家。

后来,我回福建之前,去跟叔婶说,他俩一左一右拉着我的手,我感觉他们有点发抖。我自己也莫名其然地感觉那一刻象生离死别。

那一别三十三年,起初,还与叔时有通信,如父如子。与老四李悠光,老五郑道芳和老七张均斌,也都有信件,称兄道弟,情同手足。后来,文化大革命风雨交加,我在县乡辗转,于沧海漂泊,不好再将家破人亡的凄苦禀报大人,告知兄弟,何况他们也大风大浪,叶叶孤舟,自然就断了音讯。

1985年,华师一附中校庆,邮寄来一本薄薄的历届半夜生《通讯录》。我们才知各人所在。

老四郑道芳,我们在1985年10月曾经见过一面。那是我在武汉市工人文化宫讲座。我中午电话联系找到芳伢子。时过境迁二十一年,芳伢子说起话来,还是慢性子。不过,那一次,他的行动蛮快的,立刻从武昌赶到汉口,还居然就在来找我之前那么短的时间里,召集到十几位武汉三镇的同学到武昌,大家请我吃了一晚餐,其中的一道菜肴是清蒸蒸武昌鱼。

也就是在那一天晚上,我也才见到老二钟有才!他是明朗人,真率人,一如当年。直截了当把个罗黎叫了过来,我这才知道我们高二下七兄弟结义的那夹竹桃树丛,在高三临毕业考前,还见证了他俩的两把课椅虽相间一米半却也并排的感情心照不宣。他们是同时考上长沙铁道学院的。真是——青梅在高三,竹马到长沙。

也是当天晚上,一群同学去过学校,欢喜一通握别之后,老二夫妻邀我和老四一起去了他们家。那年到武汉,我带了大儿子去,比老二的两个儿子大好些子。说话间,也才知道老三李悠光家有一个儿子,老七张均斌家男女各一,差不多都是十岁光景。老三、老七回武汉探亲时,他们是见过面的。

1985年那回,我本该去拜见叔婶的,却因为从老二家出来已是深夜,而我第二天清早已被安排前往广州。我父子同行。之所以没有遇见老三和老七,是因为他们一个在郑州,一个在贵州凯里。

那一别三十三年!1997年2月11日,华师一附中六四届高三(三)班同学再聚会时,连老七都已是白发些许的半百之人了!

老二是铁路的副处,二嫂是高中物理教师。老四是电机高级工程师。老五是高中数学教师。老七是民族学校教务长。

直到1997年,我才参加同学阔别三十三年后的大聚会。七兄弟中只要老大任木生、老三夏友元仍然杳无音讯。

聚会后,五兄弟和二嫂,还有其他三位同学,一起再到老七的弟弟张均耀家吃晚饭,那是武汉大学的宿舍,在校大门口附近。当天夜晚,张均耀将一张双人床和一张单人床并在一个房间,老五郑道芳、老六我、老七张均斌三人同铺。

次日,老七带老五和我一起去了他的老房子。进门,那格局依然,大小如故,只是比较三十三年前光明了些。叔婶都已古稀高龄,精神还算矍铄。婶拉着我的手,指再那墙边挨着垒起的那一小间破砖房:“剑达,那时候你和均斌住过的床铺还在。”叔不语。我背过身去。我怕我自己控制不住自己,伤到老人家的心。我和芳伢子,作为侄子恭恭敬敬邀请叔婶大人与我们一起在外面用过午膳。

临别,我双手将准备好的一点心意交到婶的手心,婶连连说:“剑达,你做么事!你这伢子,不!不!”我一定请她收下。叔开了口:“这是小伢子的心意,收就收了吧。”

我不知道,那是不是我看到听到的叔为我说的最后一句话。时已2007 年,那一别又是十年!

祈祝天下父母健康永在!生者在地,念者在心,仙者在天。

1997年,老五郑道芳的次子来过我这里,呆了一个月?2000年,二嫂罗黎带次子来过我这里,罗黎让他叫我“干爸”。那孩子当兵才回来,也留在我这里一个月?

桃园七兄弟,老大任木生、老二钟有才、老三夏友元、老四李悠光、老五郑道芳、老六剑达、老七张均斌。连同二嫂罗黎的来龙去脉,此是我所知的。就我推算,都已退休。儿女家业,爱孙绕膝,不忙也忙,忙也不忙。这样就是幸福。至于七兄弟全聚,难亦不难,不难亦难。

老六这里送兄弟一对句为志念:

“七人平生多平生,道理相同今道理;

三国演义复演义,桃园非是古桃园。”

夜将尽,天又明,来日方长。

(2007-01-18 凌晨04:12)

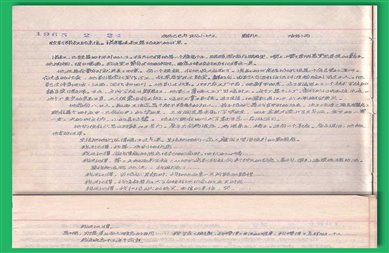

今天中午,不经意中找到的一本42年前我19岁时的手写的日记。现以其中的文字,作为回忆文字的校订、补遗,是很有意思的。

2007-01-18

【1965 05 05 农历 乙巳年二月大廿六 星期日 阴有大雨 】

“慢性病”——郑道芳......至于“慢性病”,因为他做一切事都慢,所以有这一绰号。他和我曾经有多少个日子在一起啊,他很倔强,很闷的,表面上老实,而实际上还是顽皮的呢!因为我们有过一段可贵的友谊,所以我想念他。

“慢性病”在四川大学数学系。

因为想到他们,所以往往也把我带回了:文明路105好房,保安街197号,八铺正街22号房,玻璃厂茅棚一号房以及新桥,解放桥,大桥......

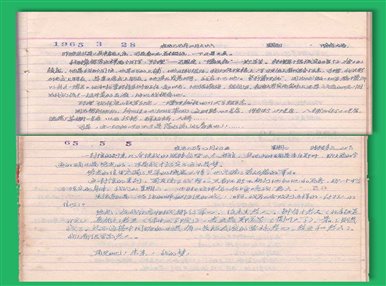

【1965 05 05 农历 乙巳年四月初五 星期四 晴转多云 26℃】

悠光的信里充满了兄弟的抚爱之情,也充满了劳动者的笔力。悠光,在我们高中时代排行第四。任木生老大,钟有才老二(北京铁道学院),夏有元老三(华中工学院),老五是郑道芳(四川大学),最小则是我了。然而这其中同班的,页是有一长度友谊的要算老四,老五和老六了。我们都很尊敬老大。

【1965-02-24 农历 乙巳年正月月小廿三 星期三 阴有小雨 】

收到张叔的来信。张辉廷叔是均斌的父亲。

张叔,已经是四十凯外的人了。我只记得他是一个瘦高个子,眼睛深陷在眼皮里,嘴上,嘴下都长着黑里透黄的胡子。他抽烟,很少喝酒。我这里不曾有过他的相片,面容和体格我只能记得这一点。

他还是在童年时就失去了双亲。有一个姐姐,在他长大后死了。张叔的父亲据均斌说是一个有名望的医师。在过去的社会,他到绳索社里作过工,在茶房里当过跑堂。解放后,由别人介绍在纺织厂纤维检验处当过工人。他到过许多地方:江西,河北和四川。他到过北京。1959年工厂下马,他解甲归来,为了生活,当上一个技术学校的辅导实习教师。不久这所学校又解散了,他到聋哑人工厂当临时工。这个厂是个小厂,离我的初中母校不远。这个厂生产的产品不多,工人很常没有工做。临时工拿不到钱。为了生活,他常到长江边武太闸搬(扳)些鱼卖。

他家有八口人。叔母王治家是个能干精敏的妇人。长子均斌是我高中时的好友,次子均浩(原名耀良)现在是个四十武中(只有初中)的毕业生,三女润芝是本届小学毕业生,四女金芝才读小学三年级,余下的一男一女,大的叫云侠,小的名均碧。均斌现在四川大学数学系一年级学习。

他们住在武昌文明路105号门。屋子只有两张床,两张桌子,椅子。还有一个厨房。房子很旧,地板也高低不平。

生活把他们压得喘不过气来。生活把他们一家人磨成了坚强俭朴的勤劳者。

我还记得,我第一次到他们家......

我还记得,当我得病的消息传到他们家时,他们的心情......

我还记得,第二天叔母来学校(从他们家到我校有半个钟头的距离)看我,带来了海带烧猪肉汤.,要我把衣服她洗,我谢绝了......

我还记得,当均斌耳痛时,我和他目前一天所跑的路程......

我还记得,我没有考取大学后住在他们家的五天时光......

我还记得,我和均斌的玩笑,书信的来往,哭......

我还记得......

是啊,那是多么令人难忘的日月......我学会了搬贞(扳罾),我懂得了生活的艰辛,我懂得了怎么样在一个人......

我永远忘不了这个家庭......

【2011-05-03 后记】七兄弟中,唯一尚未知其所在者老大。已知,任木生比我们晚一年,

即1965年高中毕业,同年考入哈尔滨军事工业学院(哈军工)。