我在对李叔同、李分田进行比较性思考时,有所心得,记之以下。

李叔同先生在一代名人中,其削发的事,迄今仍不被大多数人理解。纵然有人力图挖掘,但或许因为“找到”的“理由”之真实性不一定和不完全被同趣者认可,于是不断有人还在找可供津津乐道的唾沫源。反正死无对证,即使文商图谋,也不至于受律法。

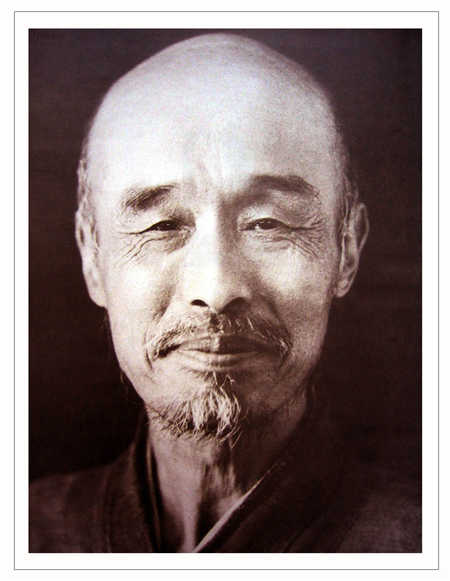

那我也写写。只是我就众所周知的弘一法师来见面李叔同先生。

就我笔记到的,经过大致的核查,所得的李叔同生平年谱来看,感觉从十六岁出家门,到三十九岁出家,李叔同一直在做着力图要给人们理解的事——

1895年十六岁,就学辅仁书院。每到作文,都嫌先生发下的纸张不够其尽意,遂自破“一格一字”之规定,在一格中书二字,所幸写的常被先生赞赏,还得过赏钱,因此有“李双行”别号。

1897年十八岁,娶茶商女俞氏为妻。从所分得的30万元家用款中取一部分,买了一架其年代国内罕见又昂贵的钢琴,练习音乐。

时值维新变法,为张显个人的积极鼓吹和支持,自刻一方“南海康梁是吾师”印章,以至维新运动失败,康有为和梁启超逃亡海外,“六君子”殉难,外界哄传李是康梁同党。因此,他不得不为避祸而扶母挈妇将雏离开天津,迁居上海法租界。以富家公子之身,借机与沪上名流交往。

1898年十九岁,加入“城南文社”,曾以《拟宋玉小言赋》名列文社月会第一。

1899年二十岁,迁居好友许幻园的家——“城南草堂”,与袁希濂、许幻园、蔡小香、张小楼结金兰之谊,号称“天涯五友”。从此,风生水起,声色犬马,倜傥卓异。

1900年二十一岁,长子出生。

同年出版《李庐诗钟》、《李庐印谱》;与画家任伯年等设立“上海书画公会”,每星期出书画报纸一张,由中外日报社随报发行。

1901年二十一岁,为许幼园所撰《城南草堂笔记》题跋。

同年,入南洋公学,就读经济特科班,从学蔡元培,同学与黄炎培、邵力子、谢无量等。

因阅读校禁的某几种报刊,与校方冲突,参与罢课风潮,后随蔡元培和一些教师、同学离开南洋公学。

1903年二十四岁,次子出生。

同年与许幻园、黄炎培等人在上海成立“沪学会”,开办补习班,举行演说会,提倡婚姻自主等新思想。他创作了新戏《文野婚姻》的剧本,写了一批诗歌,还谱写了《祖国歌》的歌曲,流传甚广,又有译书《法学门径书》、《国际私法》二种由上海开明书店出版。他的艺术才华受到好评。

1904年二十五岁,为张士钊的著作《李苹香》撰序;与歌郎、名妓等交情甚笃,并初次在《虫八蜡庙》、《白水滩》、《黄天霸》京剧舞台亮相。

1905年二十六岁,出版《国学唱歌集》。

是年,护母亲灵柩携眷回津后,自赴日本留学,行前作《金缕曲·留别祖国并呈同学诸子》。

1906年二十七岁,在东京编辑《音乐小杂志》。

同年秋考入东京美术学校油画科。后为《醒狮》杂志撰写《图画修得法》、《水彩画法说略》。

因参与日本名士在东京组织的“随鸥吟社”之雅集,受启发,即与同学曾延年等组织“春柳社”,师从川上音二郎、藻泽栈二朗,研习新剧演技,演出话剧《茶花女》、《黑奴吁天录》、《新蝶梦》等。因春柳社乃中国第一个话剧团体,是故,翌后人们称“李叔同是中国话剧运动创始人之一”。

1911年三十二岁,从东京美术学校毕业,回国时带回期间相好的画室女模特(一说“日妻”。实则,因其发妻婚姻依然,所以只能说是“日妾”)。初任天津北洋直隶高等工业学堂图案科之主任教员。

1912年三十三岁,到上海的城东女学任教,授文学和音乐课。

是年,加入“南社”,受聘《太平洋报》主笔,兼广告和文艺副刊编辑。

同期,与柳亚子创办“文美会”,主编《文美杂志》。

几期《太平洋报》下来即停刊,他改赴杭州,在浙江省立第一师范学校任音乐、图画课教师。为校友会杂志《白阳》设计创刊号封面;文、石亲自笔刀。

1914年三十五岁,加入西泠印社,交往金石书画大家吴昌硕。在校内组织“乐石社”。

1915年三十六岁,兼任南京高等师范学校之图画、音乐教员,倡立金石书画“宁社”。

是年,赴日避暑9月回国,作诗词《早秋》、《悲秋》、《送别》。

由上,我认为:李叔同的出家,之所以久久涉及到“无法理解”的问题,除了文商图谋炒作谈资看点,之外,便是——

李叔同本身决心不让人们理解,他不说原因。

他之所以不说,是因为:他不想说,或者不愿意说,或者他觉得说了反而不利;或者他自己说的并不是真实的。

他不说,并不等于他不需要理解。

他需要,并且必须要有极个别能理解他的、能为之永远封口的人,来听他亲口叙述真正的原因。

因为要人愿意倾听他的最深沉、最心底甚至最不好公开的思想和行为,于是他本身的内心抑郁有个出路,他可以继续活下去,不至于自杀,活在仍然可以彰显自身的世界里,受更多的人关注。

李叔同先生出家后,弘一法师的所做所为于弘扬佛法,我曾经在《春秋农事》里写过:这是他在回避,或者说是在逃避一直存在并困扰他的那个“原因”。

他避开现实世界么?不是,他仍然行动不绝于坛城,法场上仍然回荡他的演音,纸书上仍然一幅幅飘流着他的墨香。

我不能说他要藉此表象来“吸引”受众是他的用意,但他的一切呈象的确就产生了这样的效应。

他出家缘由的越神秘,人们仅从佛缘方面来探究的好奇心越强,那他内心那一点真正的原因反而越保险,不被人知。

所以,我说李叔同的出家,是他不必要人们理解的故意,又是他必要、必定有极个别的人知晓并理解的。

随着知晓并理解李叔同出家原因的那个人作古,这个问题其实已经成了解决得最完美的结局——李叔同得到了心灵的宽慰,听取李叔同说事情的人,也很可以因为自己的被极信任而知德积德。

倘若人们不认为唱京剧的李叔同改演话剧有什么可值得大惊小怪的,那么,他的在家、出家,食荤、吃素,留发、削发,又有什么不能理解的呢?人们实在是要窥视李叔同的“那个”什么呢!

农民李分田,我老家的邻居,1951年生,2015年肝癌病故。

一生六十五年,种田栽树,砍柴做豆腐;娶妻生儿育女。

他家厅堂前后没门,人犬鸡鸭,碗筷箩筐,一览无余。

他话不多。

因为他没什么要彰显的。

他最大的秘密,在临终前拿了出来,那是他父亲留下的四块袁大头,他分给子女。

于是,他白了。两手空空的来,两手空空的走了。

认识他模样的人,就村子里的,满打满算千把人;晓得他家是村子里唯一会做豆腐的,六七百人吧;知道他名字的,也许不到三十个人;为他送葬的却上千——也就是那一刻,大约有五六百的人,将灵柩里躺着的,跟花圈上竖写的那个姓名,联系入了泥土。

李分田有什么希望人们理解他的吗?没有。

人们有什么想要理解李分田的吗?没有。

李分田、李叔同,毫无关系。

当然李分田不晓得李叔同。

即使李分田还在世时,由我来告诉他关于李叔同的和弘一法师的事情,李分田也一定默默地听,到我停止,他最多一句:“完了?”

完了。

李分田的微笑,是那样的明朗!

所有看过李分田微笑的人们,都能理解。

我怎么觉得,李分田、李叔同,有一种内在的气质,相像。

2015-03-27