祖母的爱国之后

| | 发布日期:2009年03月22日 来源:春秋农事 原创作者:拾穗居士 点击数: |

| |

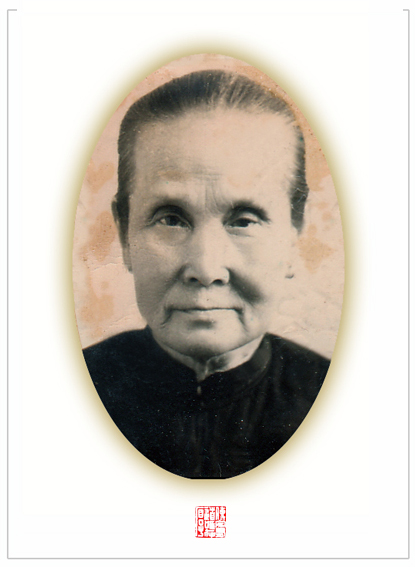

常思忖着应该写篇纪念祖母的文字。直系的祖上,有过关怀的仅有祖母一人。

我的父亲在世时,我没想过会有一天要写祖母,从不曾问过关于祖上的事情。所以,连祖母的姓氏、籍贯,这一点做孙子最基本的应知,我都没有知得。

到自己有了年纪的现在,才觉得这是很不孝的。

这样,我就更想来写祖母了。

我不是从来没写过祖母的。在《杨村根系》那篇,记述有:

我的祖父元壁公卒于1930年。享年肯定不到五十。我的父亲时年二十二岁。

祖父去世后,祖厝左、右两厢就分别居住着我的伯父和我的父亲两兄弟的家室,同锅同灶,孝敬着我的祖母。

1941年倭寇入侵,福州第一次沦陷后,我的伯父和我的父亲的家室,才匆匆逃到闽北山区南平。我的祖母当然是同时前往的。

我是1946年生于南平。

我第一次到杨村,头一回进祖厝,大约四岁时,1950年。

我很清楚记得,那是夏天,伯父和我父亲两家所有的人乘轮船从南平下行。船头有一口朱漆的大棺材。我的祖母安息在里面。船到福州苍霞洲码头时,大雨滂沱,两三艘轮船的船头挤到一处,拥得水波拍打船头,船上下起伏。我的父亲背着我,走过跳板下的船。有人为我们打伞。到处是人们的叫喊声。

我不记得祖母的大棺材后来是怎么样回到家园的,我记得很清楚,它安放在祖厝前厅的正中央。

祖母生前留给我的印象只有一次,她叫我姐姐到楼下拿洋火。那坐姿的端庄,那容貌的慈祥,那语气的和蔼,六十年过去,还是历历在目。

祖母常年是住在我们家。因为我们家有两间居室。只是后来,她不行了,伯父母和我的父母才将她老人家搬到天河坊去,度过弥留的日子。因为天河坊有很大的一个厅,办起丧事好活动些。

祖母西去之日,恰恰是我父亲四十二岁生日,农历四月十八。所以,我姐姐还记得:中午,父亲还没来得及吃母亲端上的寿面,伯父那边就派了人来,说祖母“快了”。

我的祖母享年七十多,在当时实属古稀的好命的有福之人。所以,她的棺材是大红的,棺盖头高高大大上翘。

那以后,我肯定是有许多次随同我的父母亲回去过祖厝。但我完全没有在那里居住和生活的一点印象。

我所能记忆的祖母在世,仅此。

不过,从我的父亲讲述的里,祖母给他的母爱,和他们母子情缘的绵长深远,我有着两事记忆。

一事在我的父亲耄耋之年间,常在晨起时对我说:“昨夜,我又梦见依玛了。”父亲说这话时,显然很得温暖,不是仅以自己为儿之身称谓母亲“依奶”,而是以我是其母亲孙子曰之“依玛”。

在福州方言里,旧时乡下人称妈妈为“奶”,谓奶奶是“玛”,前缀“依”表示亲昵。过去,我还无事生非地琢磨过,这“依玛”的叫法,该不会是学着满清朝廷称谓的“皇阿玛”吧。

按祖母的生卒,生长于清,或许知道世上有过皇阿玛的故事的;虽共和国初时去的,没有新的故事,但在生活通贯过整个民国时期,应该会有许多经历留于后人的。可惜,我的父亲在世时,我没用心索取继承。

关于祖母的旧事,还是我幼年时,冬夜,在被窝里,唯一听过我的父亲说过的,不知有否关联的三事。

“日本崽沦陷的时候,有人开罐头,罐头内里有人的脚趾,惊得半死。有人过街,不懂听日本崽站岗的讲什么,给日本崽叫住,日头当午,站着晒,成半点钟。依玛由那时候开始,许愿讲,抗日没胜利,日本崽没驱出去,伊就不吃鸡。”

“不吃鸡”在那样的年代,在我们那样的人家,就等于不过生日不过年。因为,只有过生日过年才买只鸡,杀了,炖鸡汤进补的。

我的父亲说这三事后,逢年过生日,我还照样都吃鸡。祖母的事只是故事。

直到九十年代初,我和日本人打交道了,突然有一天,我不吃桌面的鸡,也从此再也没有吃过鸡。

不存在什么“主义”,只因为我是祖母的孙子,就因为我的父亲讲述的我祖母的不是故事,是事。

2009-03-22 广州 候鸟居